Liebe Leserinnen und Leser,

das Weltwirtschaftsforum (WEF) sagte im Januar 2023 „ein unsicheres und turbulentes Jahrzehnt voraus: Eine ,neue Ära’ nach Jahrzehnten des Wachstums und Fortschritts – auf die Globalisierung folgen nun Deglobalisierung und Rückschritt. Das nächste Jahrzehnt wird von ökologischen und sozialen Krisen gekennzeichnet sein.“, so die Prognose des WEF, basierend auf einer Umfrage unter rund 1200 Expertinnen und Führungspersönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik.

Die Nachrichtenlage bestätigt diese Voraussagen. Und während wir uns noch die Augen reiben und uns fragen, ob wir jetzt kollektiv verrückt geworden sind, wird massiv aufgerüstet, werden die Vereinten Nationen mit ihren Zielen, ihren Tochterorganisationen und ihrer finanziellen Basis in Frage gestellt und die Lösungssuche bei den drängenden globalen Aufgaben abgewählt.

Und die Erde erwärmt sich weiter.

Bei all der Rückwärtsgewandtheit von Politik und Teilen der Wirtschaft braucht es dringend die wache Zivilgesellschaft; also uns. Es braucht wieder Basisarbeit, die sich nicht in Konzepten verliert, sondern konkret, praktisch und verständlich ist. Es braucht neue Kooperationen und Zusammenarbeit derer, die nicht den Kopf in den Sand stecken. Es braucht Orte für offene Gespräche und Zuspruch, um trotz allem mutig dranzubleiben. Bei all dem sollten wir Kirchenmenschen nutzen, was wir haben: Häuser, Menschen, den Glauben an das Gute und Erfahrungen.

In dieser Ausgabe, die Dank des Setzers Oliver Kügler in einer neuen Gestalt daherkommt, finden Sie Beratungs- und Förderangebote der EKM und der EKBO, neue Informationen zum Grünen Hahn und Hinweise auf wichtige Veranstaltungen. Die Themenseiten widmen sich der Mitwelt und dem, was wir alle für sie tun können.

Herzlich grüßt

Ihre Siegrun Höhne

Geistliches Wort

Liebe Schwestern und Brüder,

„Versöhnt euch!“ Das klingt zunächst recht innerkirchlich. Ende letzten Jahres aber war diese Bitte oder Aufforderung sogar in der renommierten Wochenzeitung DIE ZEIT zu lesen. Keine Frage! Angesichts der gegenwärtigen Entwicklungen haben wir Versöhnung dringend nötig.

Manche schon länger andauernden Krisen und Konflikte haben nicht nur unsere Gesellschaft verunsichert, sondern auch sehr persönliche Spuren hinterlassen. Die Corona-Pandemie und die klimatisch bedingten Katastrophen, die Kriege vor unserer Haustür und weltweit, die Fluchtbewegungen und Migrations- wie Integrationsanforderungen, aber auch die Auseinandersetzungen um das Leben in einer freiheitlichen Demokratie und die Zunahme autoritärer Machtfantasien bewegen viele zutiefst. Sorgen um die Zukunft machen sich breit – die eigene sowie die unseres Landes und die unseres Planeten. Ständig sind wir herausgefordert, Stellung zu beziehen. Zunehmend kommt es dabei zu Konfrontationen und Polarisierungen, werden Wahrheiten geleugnet, machen Verschwörungsmythen die Runde, erklärt man Andersdenkende zu Feinden. Gerade erst haben wir auch einen Wahlkampf erlebt, bei dem sich die Parteien und deren Vertreterinnen und Vertreter zum Teil unerträgliche Gefechte geliefert haben. Viele waren froh, als das alles endlich vorbei war.

In nahezu allen Bereichen unseres Lebens führen solche Verwerfungen zu tiefen Gräben. Immer häufiger ist die Rede von einer gespaltenen Gesellschaft, in der Meinungen unversöhnlich aufeinanderprallen und der Dialog abreißt. Auch in unserer Kirche hat sich aufgrund vielfältiger Spannungen und Zerwürfnisse die Situation zugespitzt. Ja, sogar in unseren Freundschaften und Familien erfahren sich Menschen als voneinander entfremdet, wenn nicht sogar als völlig zerstritten. Vorsichtshalber spricht man über manches schon gar nicht mehr oder meidet bestimmte Kontakte. Wie aber kann es angesichts all dessen gelingen, wieder zu mehr Gemeinsamkeit zu kommen, im Großen wie im Kleinen?

Sicher ist Versöhnung nicht zum Nulltarif zu haben und braucht Zeit. Man kann sie auch nicht erzwingen. Wie lange hat es doch gedauert, bis Franzosen und Deutsche oder Polen und Deutsche nach dem II. Weltkrieg wieder dazu fähig waren, aufeinander zuzugehen, zu vergeben und um Vergebung zu bitten. Und die abendländische Christenheit hat sich erst Jahrhunderte nach der Reformation wieder auf den Weg zu „mehr Sichtbarkeit in der Einheit und mehr Versöhnung in der Verschiedenheit“ gemacht.

Um sich erfolgreich miteinander zu versöhnen, bedarf es zunächst einmal der Fähigkeit, sich selbst zu hinterfragen und in andere hineinversetzen zu können. Zugleich gilt es auszuloten, ob dieselbe Bereitschaft auch auf der Gegenseite vorauszusetzen ist. Letzte Gewissheiten gibt es dabei nicht. Darum gehört Mut dazu, sich dennoch zu überwinden, Vertrauen zu wagen, den ersten Schritt zu machen und das Gespräch zu suchen. Eventuell ist zur Vermittlung auch die Hilfe Dritter in Anspruch zu nehmen. Sicher wird es nicht ohne Kompromisse gehen. Diese sollten aber nicht darin bestehen, dass man dem oder der anderen einfach nach dem Mund redet und jeden Gegensatz hinnimmt. Wenn es zudem um so grundsätzliche Werte wie die gottgewollte Würde und Freiheit eines jeden Menschen oder Gerechtigkeit und Barmherzigkeit geht, wäre es ein himmelschreiendes Unrecht, sich mit jemandem zu versöhnen, der sich selbstherrlich und gnadenlos darüber hinwegsetzt, gegen andere hetzt und ihnen das Existenzrecht abspricht. Hierbei ist auch weiterhin eine klare Haltung vonnöten. In anderen Fällen erscheint es durchaus möglich, nicht zu überwindende Unterschiede zu ertragen oder sogar zu akzeptieren. Meistens gehört zu einer Versöhnung, sich zunächst einmal zu entschuldigen und um Vergebung zu bitten, gegebenenfalls auch etwas wiedergutzumachen, auf jeden Fall aber ernsthaft daran zu arbeiten, mit der gewonnenen Verständigung einen neuen Anfang zu setzen und die gegenseitigen Beziehungen konstruktiv weiterzuentwickeln.

Dabei kommt es freilich auch darauf an, ob und wie man selbst mit sich und seinem Leben versöhnt ist. Viele sind unzufrieden und leiden an Überforderungen und Missständen, an ihrer Unvollkommenheit oder eigenem Versagen. Manche leugnen auch, Schuld auf sich geladen zu haben, oder weisen jede persönliche Verantwortung dafür zurück. Damit stehen sie nicht allein. Schon seit längerem hat unsere Gesellschaft ein „kollektiver Unschuldswahn“ erfasst. Zugleich werden andere unerbittlich zu „Sündenböcken“ gemacht, diffamiert und ausgegrenzt.

Inmitten solcher Erfahrungen ruft uns Papst Franziskus im Rahmen des Heiligen Jahres die Bedeutung und das Geschenk des Bußsakramentes in Erinnerung. Es gibt „keinen besseren Weg, Gott kennenzulernen,“ – schreibt er in seiner Ankündigung1 – „als sich von ihm versöhnen zu lassen und seine Vergebung zu erfahren.“ Darin „erlauben wir dem Herrn, (…) unsere Herzen zu erneuern, uns wieder aufzurichten und uns zu umarmen, und uns sein zärtliches und barmherziges Gesicht zu zeigen.“ Gott ist es, der uns Versöhnung anbietet, von ihm geht sie aus, als Akt der Gnade dürfen wir uns von ihm beschenken lassen.

Mir ist bewusst, dass in unserer Region viele nur noch selten oder gar nicht mehr dieses Sakrament empfangen. Das hat seine Gründe. Dazu gehört auch, dass es oft sehr formalisiert war und die Einzelnen mit ihrem ganz persönlichen Schicksal nur eine geringe Rolle spielten. Heute verstehen wir die Beichte stärker als ein Sakrament der Versöhnung. Immer noch liegt ihr die Auseinandersetzung mit den eigenen Verfehlungen zugrunde, die wir als hinderlich für die Beziehung zu Gott, zu uns selbst und zu den Nächsten erleben. Aber dabei bleibt es nicht. Darüber hinaus – so glauben wir – hat das Wort der Vergebung, das uns in der sakramentalen Lossprechung zugesagt wird, heilende und verwandelnde Kraft, kann den Menschen aufrichten und einen neuen Anfang ermöglichen. Ich hielte es für hilfreich, sich wieder einmal darauf einzulassen. Seien wir Menschen, die den Mut haben, sich dem eigenen Versagen zu stellen und es weder zu verdrängen noch zu beschönigen. Setzen wir vor allem aber unsere Hoffnung ganz auf die Gnade Gottes und seien wir auch den anderen gegenüber gnädig!

Liebe Schwestern und Brüder, die österliche Bußzeit lädt dazu ein, uns und unsere Lebenshaltungen zu reflektieren, manches zu relativieren und nicht an Vergangenem zu haften, sondern den Blick in die Zukunft zu richten, uns für Neues zu öffnen und Brücken zu bauen. Mögen wir in den gegenwärtigen Herausforderungen und Krisen die Zeichen der Zeit erkennen und sie in Zeichen der Hoffnung verwandeln, indem wir mit der Kraft Gottes den Weg der Versöhnung gehen. Möge die österliche Freude, die uns am Ende dieser Bußzeit erwartet, ein Licht sein, das diese Hoffnung auf Versöhnung bereits jetzt in unserem Leben aufscheinen lässt.

Dazu erbitte ich uns allen den Segen des allmächtigen und barmherzigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.

Magdeburg, am 1. Sonntag der österlichen Bußzeit 2025

Ihr Bischof Gerhard Feige

1 Verkündigungsbulle zum Heiligen Jahr 2025, Nr.23.

aus den kirchen

von Jens Lattke

Der Umbau der Energieversorgung in unserem Land macht sich auch in vielen Kirchenkreisen bemerkbar. Das Ausbau-Tempo bei Wind- und Solarenergie steigt. Es gibt eine steigende Zahl von Anfragen, ob und unter welchen Bedingungen kirchliche Flächen zur Verpachtung für Windkraft oder Photovoltaik-Freiflächenanlagen zur Verfügung stünden.

Solche Verpachtungen können neue Einnahmequellen bringen und zudem einen konkreten Beitrag zu mehr Klimaschutz leisten.

Gleichzeitig scheint es – vor allem im ländlichen Raum – zunehmend mehr Menschen zu geben, welche dies kritisch sehen.

Wind- und Solarparks verändern das Landschaftsbild. Nicht wenige fragen sich, inwieweit die Anlagen für Natur und Mensch verträglich sind. So führt der Ausbau der Erneuerbaren Energien zuweilen zu Konflikten.

Mit dem Format „Energiedialog vor Ort“ wollen wir Kirchengemeinden und Kirchenkreise unterstützen: sowohl auf der fachlich-sachlichen Ebene als auch im Dialog miteinander. Es gilt, die jeweils andere Meinung zu respektieren, ehrlich und transparent zu informieren und miteinander ins Gespräch zu kommen.

Mit unserem Dialogangebot möchten wir informieren, beraten und bei der Bearbeitung von Konflikten unterstützen. Es soll in den Kirchengemeinden vor Ort die Möglichkeit gegeben werden, zu Fragen, Chancen, aber auch Bedenken miteinander konstruktiv ins Gespräch zu kommen. Wir möchten, dass im Ergebnis allen Beteiligten ein ausgewogenes Entscheiden zu Fragen der Verpachtung von kirchlichen Flächen für die Nutzung von Erneuerbaren Energien ermöglicht wird.

Nehmen Sie gern mit uns Kontakt auf, wenn Sie Interesse an der Durchführung eines Energiedialoges haben. Wir würden dann die konkreten Rahmenbedingungen bzw. die Ausgestaltung der Veranstaltung, den Zeitumfang oder eventuelle Kosten mit Ihnen besprechen.

Ansprechpartner:

Jens Lattke, Friedens- und Umweltbeauftragter der EKM

Tel.: 0391 5346399

Dem Umweltbüro der EKBO stehen Mittel aus der Kollektensammlung für Maßnahmen zum Klima- und Umweltschutz zur Verfügung, die wir gerne an Kirchengemeinden, die solche Maßnahmen planen, ausreichen möchten.

Wir laden alle Kirchengemeinden ein, Fördermittel für solche Projekte zu beantragen. Nutzen Sie die Chance, um aktiv einen Beitrag zu Umwelt- und Klimaschutz zu leisten und den ökologischen Fußabdruck unserer Kirche zu verringern.

Wer kann sich bewerben?

Alle Kirchengemeinden und Kirchenkreise der EKBO sind antragsberechtigt. Die Beantragung ist unkompliziert: Eine E-Mail an mit einer Projektbeschreibung und einem kur-zen Finanzierungsplan genügt.

Was wird gefördert?

- Wallboxen (bis zu 1.000 € Zuschuss)

- Ladesäulen (bis zu 5.000 € Zuschuss)

Besonderer Schwerpunkt liegt derzeit auf dem Ausbau von Ladeinfrastruktur, insbesondere in Gebieten, die keine oder eine nur unzureichende Anbindung an den ÖPNV haben. Für eine klimafreundliche Mobilitätswende in unserer Kirche sollen insbesondere gefördert werden:

Darüber hinaus sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt! Gefördert werden vielfältige Projekte, wie:

- Naturnahe Kirchengelände: Wildblumenwiesen, Heckenpflanzungen, Nistmöglichkeiten für Vögel oder Insektenhotels

- Klimafreundliche Mobilität: E-Bikes oder Lastenräder für Dienstfahrten, Schwerlastenräder für Transporte z. B. auf Friedhöfen

- Anpassung an Klimawandel: Installation von Regentonnen, Zisternen oder Versickerungsanlagen für Regenwasser, öffentliche Trinkwasserbrunnen, Sonnensegel über Spielplätzen, Hitzecafés in kühlen Kirchen

- Innovative Ideen: Komposttoiletten

- Bildungs- und Aktionsmaßnahmen: Umweltbildung, Workshops oder sonstige Aktionen zu Klima- und Umweltschutz

Die Förderquote beträgt im Regelfall 50 %, über die Vergabe entscheidet eine Vergabegruppe.

Machen Sie mit!

Lassen Sie uns gemeinsam Verantwortung übernehmen und zukunftsfähige Lösungen für unsere Kirchengemeinden finden. Ihre Projekte können Großes bewirken – für die Schöpfung und die Gemeinschaft.

Kontakt:

Umweltbüro der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz

030 24344-411

Grüner Hahn

von Frank del Chin

Gleich zu Anfang des Jahres hatte ich das Glück, frisch ausgebildeten Umweltauditor:innen ihre Ausbildungszertifikate überreichen zu können. Da bot es sich an, über die neue Jahreslosung nachzudenken.

„Prüft alles und behaltet das Gute!“ (1. Thess. 5,21)

Dieses Wort passt in eine Zeit, in der Fake News gang und gäbe sind. Sie ist dem Brief des Paulus an die junge Christengemeinde in Thessaloniki entnommen. Der Brief endet mit allerlei weisen Ermahnungen und Grüßen.

Darunter findet sich auch jener Abschnitt, in dem es heißt, „19 Den Geist löscht nicht aus. 20 Prophetische Rede verachtet nicht. 21 Prüft aber alles und das Gute behaltet. 22 Meidet das Böse in jeder Gestalt.“

Hier ist Gottes Geist gemeint, der Gutes wirkt und zu Gutem anregt – und der Menschen stark macht, um im Sinne Christi zu leben und zu handeln.

„Prophetische Rede verachtet nicht.“, weil es sie zu aller Zeit dringend braucht. Sie setzt klug reflektierendes und analytisches Denken voraus. Sie beschönigt nichts und wagt es, auch mit harten Fakten zu konfrontieren.

Was könnte uns nun dieses Bibelwort aus Anlass des Abschlusses einer Ausbildung in Fragen des Umweltmanagements sagen?

Mir ging dabei der Zustand unserer Welt durch den Kopf. In diesen Zeiten brauchen wir Menschen wie z. B. engagierte Umweltauditor:innen dringender denn je. Ja, unsere Welt hat Menschen nötig, die sich für die Bewahrung der Schöpfung, für den Klimaschutz, für den verantwortlichen Umgang mit den uns gegebenen Ressourcen und Möglichkeiten einsetzen, also Menschen, die sich wie Propheten anstrengen, analytisch zu denken und die nicht verführt sind, die Lage der Welt zu beschönigen, die auch nicht davor zurückschrecken, mit harten Fakten zu konfrontieren, wenn es nötig ist. Keine leichte Aufgabe!

Deshalb wünschte ich den Umweltauditor:innen, dass sie Gottes wirkmächtige Kraft als guten Geist auf ihrer Seite wissen und daran glauben, dass er ihnen beisteht bei allem, was sie voranbringen möchten. Und mein Nachdenken über die Folgen des Klimawandels ließen mich die Hoffnung aussprechen, dass sie beim Engagement für Umweltmanagement in ihren Kirchgemeinden oder Einrichtungen gute Argumente und Fakten sammeln, um andere auf ihre Seite zu ziehen, um Verbündete zu finden, mit denen sie etwas bewegen können. Denn Umweltmanagement ist weit mehr als Zahlen sammeln und auswerten.

Und es war mir wichtig zu betonen, dass sie mit ihren gerade erworbenen Kenntnissen und Erfahrungen ein Schatz für unsere Kirchen und unsere Gesellschaft sind. Denn alles, was sie tun, das tun sie nicht nur für unsere Kirchen, sondern für diese Welt, in der wir alle leben und die Gottes geliebte Welt ist.

Deshalb wünschte ich ihnen nicht zuletzt Gottvertrauen bei allem, was sie mit ihrem Wissen und den erworbenen Fähigkeiten angehen und anpacken. Denn das würden sie brauchen, weil sie auf Widerstände verschiedenster Art treffen und mit manchen Hürden zu tun haben werden, die zu überwinden sind.

Und ich dankte ihnen und hoffte im Stillen, dass man auf sie hört, sich von ihren Impulsen anregen und anstecken lässt und ihr Rufen als das nimmt, was es tatsächlich sein kann: prophetische Rede, die aufrütteln und verändern kann.

Weil ich nun vermute, dass diese Zeilen von vielen Menschen gelesen werden, die sich für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung einsetzen, wünsche ich ihnen allen dafür Zuversicht und Beharrlichkeit, Entschlossenheit und Mut.

Zum Autor:

Frank del Chin ist Oberkirchenrat der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens und Referent für Seelsorge und Beratung

Neuer Kurs

Ein neuer Umweltauditorenkurs ist in Vorbereitung und wird voraussichtlich im vierten Quartal 2025 starten. Melden Sie sich bei Interesse für weitere Informationen bei Manuela Kolster oder Siegrun Höhne.

von Siegrun Höhne

In diesem Jahr war der Fachtag Kirchliches Umweltmanagement zu Gast bei der Evangelischen Studierendengemeinde (ESG) in Magdeburg. Mehr als 30 Umweltengagierte tauschten sich über den aktuellen Stand von Klimaschutzkonzepten in den Landeskirchen sowie das Umwelt- und Energiemanagement in Gemeinden und kirchlichen Einrichtungen aus und berieten, wie die Kommunikation innerhalb der Gemeinden und in die verschiedenen kirchlichen Ebenen und Gremien verbessert werden kann.

Hauptthema war die neue Website für den Grünen Hahn, die als Arbeitswerkzeug entwickelt worden ist und seit Jahresbeginn für die Grüner-Hahn-Gemeinden zur Verfügung steht. Stefan Weiland, Mitentwickler der Homepage und Sprecher des deutschlandweiten Netzwerkes Kirchliches Umweltmanagement (Kirum), stellte die Handhabung und Funktionen der neuen Seite vor.

Die Seite ist unter gruener-gockel.net verfügbar. Für die Nutzung ist eine Anmeldung nötig, die Anmeldedaten erhalten Interessierte bei den Beauftragten der Landeskirchen/ Bistümer:

- Manuela Kolster (Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens)

- Dr. Wendelin Bücking (Bistum Magdeburg)

- Siegrun Höhne (EKM und Anhalt)

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Fachtages fühlten sich in den Räumen der ESG sehr wohl, herzlicher Dank gilt insbesondere Pfarrerin Dr. Angela Kunze-Beiküfner, Angus Rocha-Vogel und Jocelyne (für die wunderbaren Suppen).

Zum Vormerken:

Der Fachtag 2026 wird am 14. März in Thüringen stattfinden, voraussichtlich in Jena.

Studie

18.03.2025

Der neue ROBIN WOOD-Ökostromreport 2025 bewertet die Angebote von 1.271 Ökostromanbietern und empfiehlt zehn bundesweit verfügbare Tarife. Diese Anbieter überzeugen nicht nur durch den Verkauf von Strom aus 100 % erneuerbaren Quellen, sondern auch durch ihre Unabhängigkeit von Kohle- und Atomkraft sowie ihre aktive Förderung der Energiewende. Die empfohlenen Anbieter sind: Bürgerwerke, Elektrizitätswerke Schönau, Fair Trade Power, Green Planet Energy, MANN Naturstrom, Naturstrom, Ökostrom+, Polarstern, Prokon Regenerative Energien und WestfalenWIND.

Der Report hilft Verbrauchern, sich im komplexen Ökostrommarkt zurechtzufinden, und weist darauf hin, dass nicht alle Anbieter, die sich als „grün“ präsentieren, tatsächlich nachhaltigen Strom liefern. Viele bekannte Ökostrom-Label berücksichtigen wirtschaftliche Verflechtungen nur unzureichend. ROBIN WOOD geht mit strengeren Kriterien weiter und prüft auch die Herkunft und Nachhaltigkeit der Energieanbieter.

Der Ökostromreport ist kostenlos online verfügbar und bietet auch eine Suchfunktion, um Bewertungen von über 1.200 Anbietern abzurufen. Verbraucher finden hier nicht nur die detaillierten Bewertungen, sondern auch hilfreiche Hintergrundinformationen zum Stromanbieterwechsel und zur Entwicklung des Ökostrommarktes.

Weitere Informationen: www.robinwood.de/ökostrom.

Information

Pressemeldung Umweltbundesamt (UBA) vom 17.1.2025

Wer heute Umweltinformationen sucht, hat es oft schwer. Daten und Fakten zu Wäldern, Böden und Gewässern finden sich an verschiedenen Stellen und in unterschiedlicher Qualität. Bürgerinnen und Bürger, Schulklassen sowie Forschende, Verwaltungen und zivilgesellschaftliche Akteure sollen es künftig einfacher haben. Am 17.01.2025 ist umwelt.info, das Internetportal für Umwelt- und Naturschutzinformationen am Umweltbundesamt (UBA), offiziell an den Start gegangen. Mit dem Portal werden erstmals Daten zum Umwelt- und Naturschutz aus ganz Deutschland gebündelt und zentral auffindbar gemacht. Ziel ist es, Transparenz und Auffindbarkeit von öffentlich verfügbaren Informationen im Bereich des Umwelt- und Naturschutzes zu verbessern.

Lesetipp von Heiko Reinhold

Der schmale Band liefert genau das, was der Titel verspricht. Beginnend bei „Religiöse Bildung“ und der Frage, wie Kinder „vom Schätzen zum Schützen“ kommen, über „Kirche als lernende Organisation im Kontext der Klimakrise“ werden umfangreiche praktische Erfahrungen weitergegeben und schließlich auf eine spannende Debatte zur Schöpfungstheologie verwiesen.

Hier findet sich ein schöner, knapper und aktueller Einblick in gemeinderelevante Debatten und Aktivitäten – von theologischer Grundlegung bis zu praktischen Tipps, die über Gemeinplätze hinausgehen.

Haupt- und Ehrenamtlichen sei das Heft zum gemeinsamen Lesen ausdrücklich empfohlen!

| Monatsschrift für Wissenschaft und Praxis in Kirche und Gesellschaft ISSN 0720-6259 H4958, ab 18 € |

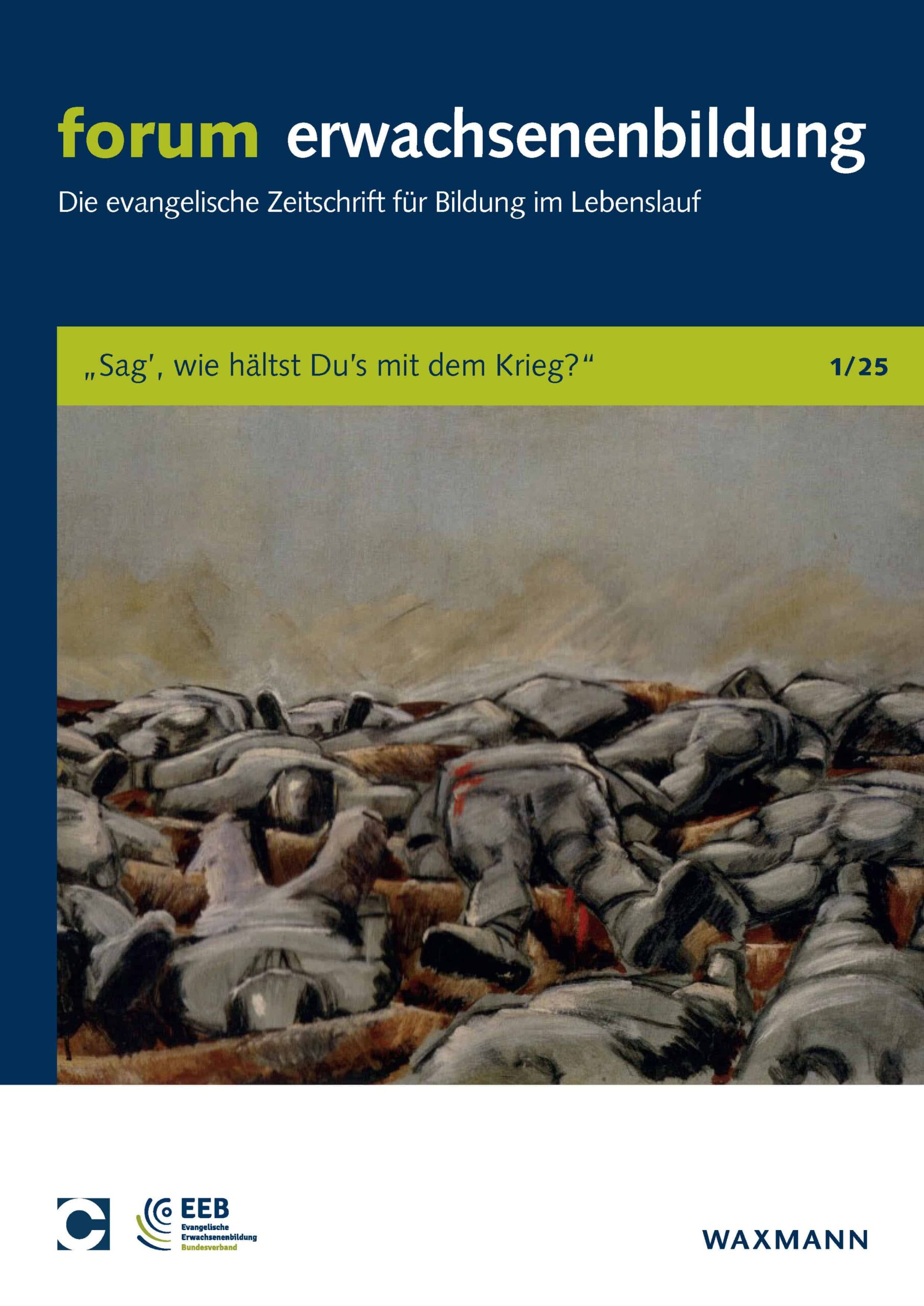

Weltweit eskalieren Krisenherde, werden Feindbilder geschürt und sind Millionen von Menschen gezwungen, in Angst zu leben, Hunger zu leiden, zu fliehen, sich zu bewaffnen. Auch in Europa

herrscht wieder Krieg und auch hier sind die Öffentlichkeit und Politik verstärkt mit Kriegsmetaphern, Propaganda, Militarisierungs- und Aufrüstungsplänen beschäftigt. Der Friede ist passé, und das ist sie wohl, die Zeitenwende.

Wie kann die neue Ausgabe der forum erwachsenenbildung dann nur empfehlen, weiter bei der bitteren Wahrheit des Krieges zu bleiben, seine Ursachen im Blick zu behalten, solidarisch zu bleiben und auf humanitäre Hilfe und Friedensarbeit zu setzen? Wäre es nicht vielmehr Zeit für eine Ausgabe, die Bildungsanbieter in Sachen Antiextremismus beziehungsweise demokratischer Wehrhaftigkeit ertüchtigt?

Aus dem Inhalt:

„Friedenspolitik beginnt am Küchentisch“ – Protokoll eines Seminars

von Marianne Jensen und Arno Hermer

Friedensarbeit in Zeiten des Krieges – kirchlich-feministische Bildungspraxis

von Michaela Will

Friedensarbeit und Friedensgebete – ein Rückblick auf die spirituellen Wurzeln der Friedlichen Revolution vor 35 Jahren

von Aribert Rothe

Herausgeber:

Evangelische Erwachsenenbildung – Bundesverband e.V. (EEB Bundesverband) in Zusammenarbeit mit dem Comenius-Institut Evangelische Arbeitsstätte für Erziehungswissenschaft e.V.

Erhältlich beim Waxmann Verlag:

www.waxmann.com/zeitschrift/forum-erwachsenenbildung/

|

Lesetipp

Früher ist morgen

Einhundertelf Gedichte

mit zehn Holzschnitten von Katja Zwirnmann

Aus dem Verlagstext:

Jemand bewegt sich als Dichter durch Innen- und Außenwelten. Er baut ein Labyrinth aus lauter Ausgängen. Das in einem Buch als Gesamtkunstwerk.

Hier ein Gedicht zum Appetit holen:

Verkündigung

Die Sonne hängt da oben fest?

Kein Grund zu behaupten,

die Erde kreise immer um sie,

brav um sie herum.

Wer erklärt da: Unser Platz

im All stehe fest. Das hält

kein Planet aus,

unendlich lange in

einer Bahn, jahrhundertein

jahrhundertaus dieselbe

Sonne vor Augen.

Es reicht. Wir brechen aus,

brechen auf: fliehen in die

Fesseln anderer Sonnen.

| Verlag Ralf Liebe Weilerswist ISBN: 978-3-948682-53-8 Preis: 25 € |

Veranstaltuungstipp

Das Ökumenische Friedenszentrum ist von unterschiedlichen Friedensinitiativen organisiert. Ziel ist, eine mutige, starke, beherzte theologische Stimme gegen die Militarisierung der (Welt-) Politik und unserer Gesellschaft hörbar zu machen und einen christlichen Friedensruf ins Gespräch zu bringen.

80 Jahre Ende des Zweiten Weltkrieges

Der Deutsche Evangelische Kirchentag findet kurz vor dem 8. Mai statt. Friede ist kein Luxus, sondern Auftrag. „Selig sind, die Frieden stiften.“ Gottes Wort ruft uns, friedensfähig zu werden.

Bei der unabhängigen Friedenssynode am 1. Mai wird von 14.00–16.00 Uhr der Christliche Friedensruf Hannover 2025 öffentlich verabschiedet.

Kommet zuhauf!

Ort und Uhrzeiten:

Donnerstag, Freitag und Samstag, 1.-3. Mai 2025, jeweils ab 9.30 Uhr in den ver.di-Veranstaltungsräumen ROTATION, Goseriede 10, Hannover, etwa 700 Meter vom Hauptbahnhof.

Das Programm und weitere Informationen finden Sie hier:

Wasser und Wald sind untrennbar. Doch Dürre, Klimawandel und steigender Wasserverbrauch setzen den Wald unter Druck. Was bedeutet das für die Zukunft des Waldes?

Eingeladen wird zu einem Tag voller Wissen, Austausch und Inspiration; mit Vorträgen und einer Exkursion in den Naturerbewald.

Sprechen werden unter anderem:

- Doreen Einhenkel, Stiftung Dauerwald Bärenthoren

- Prof. Dr. Markus Meyer, Hochschule Anhalt und

- Lena Dzeia, Stadtwald Göttingen

Veranstalter/ Kontakt:

NABU-Waldinstitut (Standort Blankenburg)

Großes Schloss 1

38889 Blankenburg (Harz)

Weitere Informationen unter:

www.nabu-waldinstitut-blankenburg.de/aktuelles/

In eigener Sache

Liebe Leserinnen und Leser,

im Jahr 1927 wurde das Forschungsheim für Weltanschauungskunde im Auftrag der Kirchenleitung der damaligen Kirchenprovinz Sachsen in Wittenberg gegründet. Das wollen wir 2027 würdigen. In welcher Form – das ist weitgehend offen.

Sie sind herzlich eingeladen, sich an den Planungen und der Organisation zu beteiligen. Ob mit einem Thema, einer Idee oder einem längerfristigen Mit-Tun, bleibt Ihnen überlassen. Im Juni wird es eine erste Online-Austauschrunde geben. Schreiben Sie mir oder rufen Sie an, wenn Sie dazu eingeladen werden wollen.

Es soll folgende Themenschwerpunkte geben, die alle noch mit Inhalten für das Jahr 2027 gefüllt werden wollen:

Dialog Glaube und Naturwissenschaft: Von Otto Kleinschmidt und den ersten Jahrzehnten des Forschungsheimes bis heute (Kirche und neue Erkenntnisse der Naturwissenschaften, aber auch neue Wissenschaftsfeindlichkeit).

Kirchliche Umweltbewegung in der DDR, die Selbstermächtigung überwiegend junger Menschen und das Verhältnis Staat- Kirche (auch bis heute).

Das kirchliche Expo-Begleitprogramm „Wege suchen -Orte finden“ zur Jahrtausendwende mit Blick auf die Rolle von Kirche in der säkularen Gesellschaft, die Rolle der Kirche auf dem Land und die Suche nach Impulsgebern, Kooperationen und besonderen Gelegenheiten.

Ich freue mich auf Ihre Ideen und den Austausch.

Ihre Siegrun Höhne

Themenseiten – Schöpfung bewahren – Mitgeschöpfe achten – Natur schützen

von Siegrun Höhne

Einführung

Die Bereitschaft und der Wunsch, „etwas“ für die Bewahrung der Schöpfung zu tun, ist in vielen Kirchengemeinden und kirchlichen Gruppen vorhanden.

Stichworte wie: Energiesparen, Müll trennen, ökofaire Beschaffung und auch vegetarische/ vegane Verpflegung bei Gemeindeveranstaltungen werden ebenso genannt wie Ökostrom beziehen, Bäume pflanzen, Lastenrad anschaffen, nachhaltig Geld anlegen, Solaranlagen bauen (und mehr). Auch Schöpfungsandachten und Gemeindeabende mit Umweltthemen gibt es, Exkursionen und Zusammenarbeit mit nichtkirchlichen Umweltakteuren.

In vielen BRIEFE-Ausgaben konnten und können Sie von solchem Engagement lesen. Im vergangenen Jahr hat die EKM erstmals den Umweltpreis der Landeskirche vergeben. Die Vielzahl und Unterschiedlichkeit der Bewerbungen zeugten von Kreativität und Leidenschaft der Menschen in den Gemeinden.

Häufig sind es kleine Gruppen, manchmal auch einzelne Personen, die Umweltprojekte und Initiativen erfolgreich auf den Weg bringen und oftmals über Jahre „dranbleiben“. In anderen Gemeinden scheitern genau solche Gruppen und Personen mit ihrem Engagement, oft an Gleichgültigkeit und mangelnder Unterstützung. Hier helfen Austausch und die Suche nach externer Unterstützung.

Auch wenn alles, was Kirchenmenschen hier tun, angesichts der massiven und weiterwachsenden Umweltzerstörungen nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sein kann: Es ist und bleibt unsere Verantwortung, in unserem Umfeld das, was wir für richtig und nötig erkannt haben und tun können, auch zu tun.

Umweltschutz – Versuch einer Begriffsklärung

Die Vielfalt der Stichworte im ersten Absatz zeigt, was unter Umweltschutz alles verstanden wird.

Wikipedia bietet folgende Definition an:

„Umweltschutz (umgangssprachlich auch Ökologie) bezeichnet die Gesamtheit aller Maßnahmen zum Schutze der Umwelt, um die Gesundheit des Menschen zu erhalten. Der Umweltschutz hat mehrere Funktionen und beinhaltet verschiedene Prinzipien. Er beugt Beeinträchtigungen der Umwelt vor (Prävention), drängt sie zurück (Repression) und stellt Naturressourcen wieder her, soweit das möglich ist (Reparation). Ihre Verursacher sollen Verantwortung für den Umgang mit der Umwelt übernehmen (Verursacherprinzip) und deren Nutzung nicht zu einseitigem Vorteil erfolgen (Kooperationsprinzip). Zum Umweltschutz gehören auch ethische und ästhetische Ansprüche. Das Augenmerk des Umweltschutzes liegt sowohl auf einzelnen Teilbereichen der Umwelt (wie Boden, Wasser, Luft, Klima), als auch auf den Wechselwirkungen zwischen ihnen.“

Umweltschutz in diesem Sinne ist im Grundgesetz der Bundesrepublik in Artikel 20a verankert.

In der Umgangssprache werden Begriffe wie Umweltschutz, Ökologie, Naturschutz häufig synonym verwendet. Doch der Begriff Ökologie steht für eine Naturwissenschaft. Sie ist ein Teilgebiet der Biologie und erforscht die Beziehungen von Lebewesen (Organismen) untereinander und zu ihrer unbelebten Umwelt.

Inzwischen steht „Öko“ für alles, was mit Umweltschutz zu tun zu haben scheint, von Labels auf Lebensmitteln und Textilien über Stromproduktion bis hin zu Lebensstilen. Das verwischt die Naturwissenschaftlichkeit. „Öko“ könnte streng genommen auch vom Begriff „Ökonomie“ hergeleitet werden (was mit Blick auf die Marktgängigkeit dieses Begriffes nicht falsch wäre).

Das große Aufräumen

Umweltschutz dient nach obiger Definition vor allem dazu, die Menschen gesund zu erhalten, indem Wasser, Boden und Luft nicht verschmutzt bzw. wieder gereinigt werden.

Zum Beispiel: Wasser, das in Haushalten oder in Industrie und Gewerbe genutzt wird, wird in Klärwerken gereinigt, bevor es wieder in den Wasserkreislauf fließt. Wer alt genug ist, sich an die Flüsse in der DDR-Zeit zu erinnern, erinnert sich an übelriechende und mit Schaumkronen bedeckte Flüsse. Kläranlagen sind also ein wichtiger Baustein zum Umweltschutz. Ähnliches gilt für die Müllbeseitigung, die Reinigung von Industrieabgasen usw. Es werden (überwiegend technische und ordnungsrechtliche) Maßnahmen unternommen, um die Nebenwirkungen und Rückstände modernen menschlichen Lebens „aufzuräumen“. Wasser, Luft und Böden sollen möglichst sauber gehalten oder gereinigt werden.

Die zunehmende Verbreitung von Plastik in Wasser, Böden und Luft, meist in Gestalt von Mikro- und Nanoplastik weltweit, die in Gewässern und Grundwasser nachgewiesenen Medikamentenrückstände und nicht zuletzt die sich schnell erwärmende Atmosphäre sind diverse Beispiele dafür, dass die Anforderungen nach wie vor riesig und die Gefährdungen durch Umweltbelastungen, trotz aller Bemühungen weltweit, zunehmen.

Bei all dem sind Mitwelt und Mitgeschöpfe zunächst nicht zentral im Focus.

Einige Beispiele:

Welchen Einfluss Mikroplastik auf die Lebenswelt der Meere hat, wird zunehmend erforscht. Dokumentationen zeigen verhungerte Seevögel, deren Mägen voll mit Plastik sind, andere beschreiben das Wandern von Plastikteilchen durch die Nahrungsketten. Welchen Einfluss Rückstände von Schmerzmitteln, Blutdrucksenkern und Röntgenkontrastmitteln (um nur einige der häufig gefundenen Medikamente zu nennen) auf Bachneunaugen oder Kaulquappen haben, ist derzeit nicht bekannt (jedenfalls habe ich hierzu keine Daten gefunden).

Die Erwärmung der Atmosphäre (durch die Erhöhung des Anteils von Kohlendioxid und anderen wärmehaltenden Gasen aus der Verbrennung von fossilen Rohstoffen) zeigt sich unter anderem durch eine „Unzuverlässigkeit der Wetterlagen“. Das Frühjahr beginnt eher als noch vor Jahrzehnten, im letzten Jahr vernichteten Fröste die verfrühte Obstblüte fast vollständig. Dürren sind seit 2018 auch in Deutschland eine reale Bedrohung, unter anderem für die Landwirtschaft. Die Folgen von Missernten für die Ernährung könnten heute durch den globalen Handel abgefedert werden. Die Folgen der Dürre 2018 – 2020 für die Natur, z. B. für Wälder, sind noch sichtbar. Geschwächte Bäume haben dem Angriff von Schädlingen wenig entgegenzusetzen. Ein Besuch im Harz zeigt dessen weitreichende Entwaldung innerhalb weniger Jahre. Starkregen mit Überflutungen wie z. B. im Ahrtal weisen auf eine andere Folge der Erwärmung. Warme Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen.

Sowohl im Harz wie auch im Ahrtal trafen die Unwetter auf vom Menschen einseitig auf Wertschöpfung ausgerichtete Nutzung: auf Wirtschafts-Kiefernwälder mit geringer Pflanzenvielfalt bzw. auf eine enge Bebauung im Flusstal.

Die einseitig und wenig divers auf aktuelle menschliche Bedürfnisse ausgerichtete Wirtschafts- und Lebensweise erhöht unsere Verletzlichkeit (neudeutsch: Vulnerabilität) gegenüber Extremwetter und Naturkatastrophen.

Beinahe alle Produktions- und Wertschöpfungsketten beginnen mit der Nutzung von Naturprodukten – mit Land- und Forstwirtschaft, mit Bergbau, mit Öl- und Gasförderung. Diese „Urproduktion“ wird weiterverarbeitet, gehandelt, gekauft, verbraucht, entsorgt… An jeder Stufe dieser Kette wird Geld umgesetzt. Und alle aus der Natur entnommenen „Urprodukte“ werden in veränderter Form letztlich wieder in die Natur eingebracht, sei es als Asche, Wasser und Gas durch Müllverbrennung, durch Ablagerung in Deponien oder im schlechten Fall ganz direkt als Müll in der Landschaft.

Beispiel Plastik: Etwa acht Prozent der Erdölförderung weltweit wird für die Plastikproduktion gebraucht. In allen Wirtschafts- und Lebensbereichen ist Plastik nahezu unverzichtbar geworden. Geräte aller Art, Verpackungen, Textilien, Bauteile, Fahrzeuge, Polster und Matratzen… Gegenstände aus Kunststoff haben durch entsprechende Verarbeitung sehr vielfältige, für die entsprechende Nutzung geeignete Eigenschaften und sind billig herzustellen. Schon bei der Nutzung gelangen Plastikteile in die Umwelt, vor allem aber bei der Entsorgung. Deutschland exportierte 2024 etwa 730.000 Tonnen Plastikabfälle (das entspricht 10 Prozent der Gesamtmenge) nach Malaysia, in die Türkei und andere Staaten. Ob die Entsorgung/ Verbrennung dann dort tatsächlich nach zertifizierten Standards erfolgt, ist fraglich.

Umweltschutz, Bodenschutz, Grundwasserschutz, Klimaschutz usw. schützen uns vor den Auswirkungen unseres Lebens und Wirtschaftens. Sie sind zugleich Teil der wirtschaftlichen Prozesse und Ketten und damit Teil der Wirtschafts- und Finanzlogik.

Mit Natur- und Artenschutz wird kein Geld verdient, es gibt Nahrungs-, aber keine Wertschöpfungsketten. Schutz der Mitwelt erfordert die Bereitschaft, auf potenzielle Gewinne zu verzichten. Der Natur und natürlichen Prozessen Raum und Zeit zu lassen und sachkundig Vielfalt fördernd einzugreifen kostet Geld. Natur-schutz braucht deshalb besondere Beachtung und immer wieder Engagement.

Schöpfung bewahren – Mitgeschöpfe achten – Natur schützen

Zur Situation in den Landschaften

Ausreichend geeignete Nahrung zu finden ist Voraussetzung für das Überleben aller Arten. Wollen wir z. B. die Vögel (im Kirchturm, im Garten, in Wald und Flur) unterstützen, müssen wir nicht nur Wohnräume, sondern auch das Nahrungsangebot erhalten oder schaffen.

In den Agrarlandschaften werden zu diesem Zweck beispielsweise Blühstreifen angelegt. Sie sollen Insekten Nahrung bieten, die dann wiederum auch Vögel ernähren können. Auch Wildblumenwiesen dienen diesem Zweck.

Der Rückgang der Insektenarten (in allen Landschaftstypen) ist enorm. Die Biomasse der Fluginsekten hat in den letzten drei Jahrzehnten in Deutschland etwa um 75 Prozent abgenommen. Bei den Wildbienen ist bereits jetzt über die Hälfte der Arten in ihrem Bestand gefährdet. Daneben gelten als ausgestorben oder bestandsgefährdet: 7 Prozent der Gnitzen, 17 Prozent der Schmetterlinge, 29 Prozent der Schwebfliegen, 32 Prozent der Raubfliegen, 35 Prozent der Heuschrecken, 37 Prozent der Laufkäfer und 87 Prozent der Wasserkäfer.

Viele Vögel sind Fleischfresser. Fehlen Insekten, fehlt ihnen die Nahrung, auch für die Aufzucht der Jungvögel. Auch Samenfresser und Körnerfresser unter den Vögeln brauchen ausreichend Nahrung, die sie idealerweise in der Nähe des Nestes finden können.

Um das Jahr 1850 begann in Zentraleuropa die Industrialisierung. In dieser Zeit dürfte die Artenvielfalt in den europäischen Landschaften und die Zahl der Individuen am größten gewesen sein. Die meisten Tier- und Pflanzenarten konnten sich in landwirtschaftlich genutzten Gegenden an diese damaligen Nutzungen anpassen und sich einfügen. Manche Vögel haben die reichen Insektenvorkommen in den Tierställen als Nahrungsquelle und geschützte Plätze als Wohnstätten angenommen, so die Schwalben und der Hausrotschwanz. Der Storch baute seine Nester auf hohen Gebäuden mit guter Aussicht auf Wiesen und Weiden. Heute sind Wildvögel aus modernen Tierställen aus Gründen der Tierhygiene verbannt, auch Insekten gibt es ohne Stroheinstreu und Mist kaum. Den Schwalben fehlen so Wohnung und Nahrung.

Ein wesentlicher Bestandteil der traditionellen Landwirtschaft war die Weidehaltung von Rindern, Schafen oder Ziegen und auch von Schweinen. Ein etwa 600 Kilogramm schweres Rind liefert im Laufe seines Lebens mehr als elf Tonnen Dung auf der Weidefläche. Etwa 120 Kilogramm Insektenlarven nutzten den Dung. Die Weidehaltung ist heute stark im Rückzug, da sie als nicht wirtschaftlich gilt. Entsprechend weniger Insekten gibt es auf den Flächen. Die Rinderhaltung wird mit Blick auf den Klimawandel wegen der Treibhausgasbilanz zunehmend negativ beurteilt. Doch bei der Weidehaltung ist der positive Beitrag zu Klimaschutz und Artenschutz enorm hoch, wie Anita Idel im Buch „Die Kuh ist kein Klimakiller“ nachweist.

Die heutige industrielle Landwirtschaft ist wie andere Wirtschaftsbereiche auf Effizienz und hohe Produktivität ausgerichtet. Alle genutzten Verfahren und Technologien dienen diesen Zielen, einschließlich dem verwendeten Saatgut und den genutzten Tierrassen. Wenige Nutzpflanzen und Tiere, ähnliche Anbauprozesse und -Termine einschließlich Düngung und Pflanzenschutz bedeuten eine starke Verarmung der Mitwelt, denn nur Tiere und Pflanzen, die mit dieser Form der Landnutzung klarkommen, können hier überleben.

Anschaulich zeigen Dr. Dr. Jörg Hoffmann und Kollegen in einer Langzeitstudie über 30 Jahre, dass die Artenvielfalt in intensiv bewirtschafteten Agrarlandschaften sehr verarmt ist, in Ökolandwirtschaftsbetrieben etwas besser dasteht, in traditionell mit alten Verfahren bewirtschafteten Betrieben deutlich am höchsten ist. Sie zeigen auch, dass schon vergleichsweise geringe Maßnahmen eine enorm positive Auswirkung auf die biologische Vielfalt zeigen, wenn sie den Standorten und örtlichen Bedingungen angepasst sind.

Wenn Landwirtschaftsbetriebe auf den von ihnen genutzten Flächen mit praktikablen und wirksamen Maßnahmen die Artenvielfalt fördern, müssen sie dafür honoriert werden. Idealerweise könnten sie bei planbarer und ausreichender Finanzierung auf geeigneten Flächen Artenschutz in ihre Betriebsplanung integrieren. Beispiele hierfür gibt es, zum Beispiel in Sachsen den „Betriebsplan Natur“.

Es gibt ein weiteres Phänomen, das zum Verschwinden von Arten beiträgt: Zu wenig genutzte Landschaftsbestandteile. Zum Beispiel nutzt heute kaum noch jemand Wiesenflächen an Bächen und (kleinen) Flüssen, die nahe am Gewässer liegen. Sie sind oft feucht, schlecht zugänglich und mit üblicher Technik nicht zu bewirtschaften, sie fordern Handarbeit. Früher haben private Tierhalter hier das Futter für Pferd oder Kaninchen (oder andere Nutztiere) gewonnen, ohne Konkurrenz zu den Berufslandwirten und immer so viel, wie in wenigen Tagen verfüttert werden konnte. Doch die private Tierhaltung ist auf dem Rückzug und auch hier wird das Futter meist gekauft. In der Folge entstehen an solchen ehemaligen Wiesenstandorten in wenigen Jahren Erlenwälder. Die Lebensgemeinschaft der Wiesen, mit „Edelsteinen“ wie dem Ameisenbläuling, verschwindet.

Einseitig intensive Landwirtschaft, verbunden mit verschwindender Weidehaltung und mangelnder Nutzung von Kleinflächen sind Hauptursachen für den Verlust der biologischen Vielfalt in den Agrarlandschaften.

Schöpfung bewahren – Mitgeschöpfe achten – Natur schützen

Was (Kirchen)Menschen tun können

Kirchen sind Glaubensgemeinschaften, aber auch Eigentümer von Gebäuden und Flächen. Hier eröffnen sich zahlreiche Möglichkeiten, für die Mitgeschöpfe aktiv zu werden.

Rund um die Kirche

Spalten, Nischen, Hohlräume und Vorsprünge an Fassaden oder in Dachbereichen von Gebäuden werden gern von Vögeln und Fledermäusen, aber auch von Insekten wie Wildbienen als Nist-, Brut-, Rast- und Schlafplatz genutzt.

Turmfalken, Schleiereulen, Mauersegler, Dohlen, Haussperlinge und andere Vögel nutzen gern offene Schallfenster in Kirchtürmen und ungestörte Dachbereiche. Die Höhe erlaubt ihnen einen guten Überblick für die Jagd. Mehlschwalben bauen ihre Nester an geschützten Dachüberhängen. Die Tiere nutzen Kirchen und andere Gebäude als Alternative zu Bruthöhlen in hohen alten Bäumen, von denen es immer weniger gibt.

Wenn Kirchen saniert werden, verschwinden solche Wohnplätze häufig. Mauerritzen und ähnliches werden verfüllt und Einfluglöcher verschlossen. Auf glatten Mauern können Mauerbienen und andere Insekten nicht brüten.

Zur Taubenabwehr werden häufig Gitter angebracht, die auch andere Vögel abwehren. Doch es gibt Alternativen zur vollständigen Vergitterung, Taubensperren zum Beispiel oder schwingende Metallbänder. Auch natürliche Feinde, Dohlen oder Falken, vertreiben die Tauben.

Licht vertreibt auch Tiere: Beleuchtete Kirchen wirken auf Eulen und Fledermäuse abschreckend, sie mögen als nachtaktive Tiere kein Licht. Die Gemeinde sollte prüfen, ob ein Anstrahlen der Kirche in der Nacht unterlassen werden oder zumindest auf kurze Zeiten beschränkt werden kann.

Um den Vögeln zu helfen und die Ansiedlung zu lenken, werden spezielle Nisthilfen angeboten. Sie sollten aus Holz oder Holzbeton sein und frei von Lacken und anderen kreativen Gestaltungen.

Solche Nisthilfen können sehr einfach selbst gebaut werden. Doch die unterschiedlichen Vogelarten haben recht spezielle Anforderungen an Größe des Kastens, des Einflugloches usw. Informieren Sie sich vor dem Bauen, damit wirklich Vögel in das neue Haus einziehen (siehe „Weitere Informationen und Hilfen“, letzte Seite).

Wenn eine Kirche seit Jahren mitbewohnt ist, kennen Gemeindeglieder oft ihre „Obermieter“ und freuen sich über Nachwuchs, der um den Kirchturm kreist. Manche Gemeinden suchen Partner, wie zum Beispiel Ortsgruppen von Naturschutzverbänden, die bei der Sicherung der Nistmöglichkeiten oder dem Aufstellen neuer geeigneter Nisthilfen, dem Reinigen des Kirchturms usw. helfen. Manchmal werden Kameras an den Nestern platziert, um den Nachwuchs beobachten zu können.

Mitgeschöpfe achten heißt hier, sie und ihre Bedürfnisse wahrzunehmen und nach Wegen zu suchen, bei Sanierungen und sonstigen baulichen Maßnahmen an den Kirchen die Lebensräume zu erhalten oder Ersatz zu schaffen. Das gilt insbesondere bei der energetischen Sanierung von Gebäuden, wenn möglichst „alles dicht“ gemacht werden soll.

Mitgeschöpfe achten heißt hier auch, sie überhaupt zu kennen. Eine „Exkursion“ (eventuell mit Fachleuten) im und um das Gebäude, kann eine echte Entdeckungsreise für Gemeindegruppen sein. Vögel, Fledermäuse, Bienen und andere Insekten „erzählen“ äußerst spannende Geschichten aus der Natur.

Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) hat bereits 2007 die Aktion „Lebensraum Kirchturm“ gestartet, die Kirchengemeinden zum Thema informiert und berät und mit einer Plakette auszeichnet, wenn sie Wert darauf legen, die tierischen Mitbewohner ihrer Kirche gut leben zu lassen.

Auf dem Friedhof

Friedhöfe sind Oasen der Ruhe und Entschleunigung. Besonders in Städten können alte Friedhöfe echte Erholungsorte sein. Oft finden sich alte Bäume, Hecken und Wiesenflächen zwischen den Grabstätten, verschiedene Mauern, Grabsteine und Gruften. Efeuüberwucherte Gräber verweisen auf das Alter. Friedhöfe sind Begräbnisstätten und gleichzeitig üppige Lebensräume. Die Vielfalt der Strukturen bietet Lebensräume für kleine Säuger, Vögel, Fledermäuse, Schmetterlinge, Insekten und viele andere.

Der Wandel der Bestattungskultur, weg von großen Familiengrabstätten und Reihengräbern hin zu Urnengräbern und „Grüner Wiese“ macht vielen Friedhofsträgern Sorgen; die Unterhaltung und Pflege sind teuer und nicht wirtschaftlich. Werden sogenannte „Überhangflächen“ jedoch als Brachflächen betrachtet und nur einmal im Jahr gemäht, sinken die Kosten und es entstehen neue Lebensräume. Das ungepflegte Erscheinungsbild muss dann erklärt werden. Das Mähen von Rändern und Freihalten von Wegen im Grün erleichtern die Akzeptanz.

Auch die Grabgestaltung selbst hat Potential, Lebensraum zu sein. Eine Kombination aus Dauerpflanzung für die Grabeinfassung und blühender Sommerpflanzung bietet verschiedene Nahrungs- und Rückzugsmöglichkeiten und spart Wasser.

Als heimische immergrüne Pflanzen empfehlen sich Efeu, Lavendel, Immergrün, Golderdbeere oder Winterheide, als blühende Arten sind Grasnelke, Kriechender Günsel, Leberblümchen, Mauerpfeffer oder Vergissmeinnicht geeignet. Für die liebevolle Gestaltung des Grabes mit blühenden Pflanzen sollte neben der Schönheit auch darauf geachtet werden, dass die Blüten Nektar und Pollen enthalten und somit Nahrung für Insekten bieten. Bevorzugen Sie ungefüllte Sorten.

Friedhöfe sind Orte des Erinnerns und der Begegnung. Sie laden Mensch und Tier ein zum Innehalten, Beobachten und Rasten.

Im (Pfarr-) Garten und Park

Gärten werden heute nicht mehr zwingend gebraucht, um sich selbst und die Familie mit Nahrung zu versorgen. Sie sind Orte der Entspannung, Entschleunigung und der Selbstverwirklichung.

Eine naturnahe Gartengestaltung zeugt von Liebe zu den Mitgeschöpfen, und sie erfordert weniger Pflegeaufwand. Gegen Artenschwund und Insektensterben kann man im eigenen Garten vieles tun. Besonders wichtig ist es, möglichst vielfältige Strukturen zu schaffen, die verschiedenen Tieren und Pflanzen Raum und Nahrung bieten. Dazu gehören alte Bäume und begrünte Fassaden, Gemüsebeete und Obststräucher, Staudenpflanzungen und Wiesenbereiche, ungestörte Ecken für Brennnesseln und Co., Komposthaufen und vielleicht ein kleiner Teich.

Mähroboter gehören nicht in einen naturnahen Garten. Der dauerhaft kurzgemähte Rasen bietet nahezu keiner Pflanze und keinem Tier Lebensraum. Besonders für Igel, aber auch für Insekten, Amphibien, Spinnentiere und weitere kleine Säugetiere sind diese Geräte lebensgefährlich. Seit 2024 steht der europäische Igel auf der Roten Liste der potenziell bedrohten Arten. Im letzten Jahrzehnt ist der Bestand in Deutschland um etwa ein Drittel geschrumpft, auch wegen der Mähroboter.

Auch auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel sollte verzichtet werden. Sie zerstören die feinen Wechselbeziehungen zwischen den Arten, und über vergiftete Insekten, über Samen und Früchte gelangt das Gift in die Nahrungskette und reichert sich im Fettgewebe von Vögeln an. Dadurch kann es zur Beeinträchtigung der Fruchtbarkeit der Vögel und zu Störungen des Immun- und Nervensystems kommen

Vermehrt sich ein Schädling zu sehr, bietet die Natur eine Fülle wirksamer Mittel. Eine Jauche aus Brennnesseln kann zum Beispiel als Dünger und ein Brennnessel-Aufguss zum Bekämpfen von Blattläusen eingesetzt werden.

Ackerschachtelhalm enthält Kieselsäure. Diese stärkt die Zellwände der Pflanzen und macht so Gemüse stark gegen Blattläuse, Pilze & Co. Dazu setzt man einen Tee aus diesen Pflanzen an und besprüht die betroffenen Kulturen damit.

Im Gemüsegarten ist die Mischkultur eine jahrtausendlang erprobte Methode, um Schädlinge und Krankheiten fernzuhalten und die Pflanzen optimal mit Nährstoffen zu versorgen. So gedeihen Erdbeeren gut neben Knoblauch, Kartoffeln neben Bohnen und Möhren stehen gern neben Lauch.

Ein gutes Rezept ist Ruhe bewahren: Wo sich ein Schädling sehr ausbreitet, wächst die Zahl der Fressfeinde auch.

Tipp: „Anders gärtnern – aber wie?“, herausgegeben vom Arbeitskreis junger Landwirte und Gärtner am Kirchlichen Forschungsheim im Jahr 1986. Nach wie vor empfehlenswert. Bezug über die Redaktion.

Insektenhotels, Nisthilfen, Blühwiesen und Sandarien sind Ersatz für natürliche Lebensräume und werden gern in der schulischen oder außerschulischen Umweltbildung gebaut. Auch in Privatgärten finden sie sich, vor Hotels oder Geschäften. Wenn sie bewohnt werden sollen, ist einiges zu beachten.

Insektenhotels sollen aus nicht behandelten Materialien wie Holz, Ton, Lehm, Bambus oder Schilfrohr bestehen. Bauanleitungen bekommen Sie bei Naturschutz-, und Landschaftspflegeverbänden, bei Naturparken und anderen Organisationen der Umweltbildung. Beim Aufstellen oder Aufhängen ist zu beachten, dass der Ort den natürlichen Ansprüchen der Insekten nahekommt. Ein Standort vor dem Haus Richtung Parkplatz ist nicht geeignet.

Bei Nisthilfen für Vögel gilt das ebenso, außerdem sind die Nester und Jungvögel im Garten vor Fressfeinden (Waschbär, Katze) zu schützen.

Mehrjährige Blühwiesen anzulegen erfordert einen größeren Aufwand und Geduld. Der vorhandene Bewuchs muss vollständig entfernt werden. Es sollte standortgeeignetes Saatgut gesät werden. Beliebige Samentütchen von Händlern oder ähnliches beinhalten oft Zuchtsorten und sind nicht standorttypisch. (Eine Beispielanleitung finden Sie auf der letzten Seite).

Manche wertvollen und seltenen Arten sind eher unscheinbar. Sie wachsen zum Beispiel auf mageren trockenen Wiesen. Solche Plätze sollten niemals für eine Blühweise weichen müssen. Prüfen sie erst, was an dem geplanten Ort lebt, um wertvolle Arten nicht wegen Allerwelts-Blüten zu verlieren.

Drei Beispiele

Brennnesseln sind recht unbeliebt. Zu Unrecht, denn sie bieten Lebensraum und Nahrung für viele Tiere – insbesondere für Schmetterlinge. Als Tee, Spinat oder Pflanzensaft sind sie für Menschen sehr gesund. Sie sollten einen festen Platz im Garten haben.

Die Brennnessel gilt als Zeigerart, sie wächst bevorzugt auf stickstoffhaltigen Böden und ist Indikator für eine gute Bodenqualität. Weltweit gibt es etwa 80 Arten, bei uns sind es meist die Große Brennnessel (Urtica dioica L) und die Kleine Brennnessel (Urtica urens L).

Über 50 Schmetterlingsarten legen ihre Eier auf Brennnesseln. Raupen vom Landkärtchen, Tagpfauenauge, Admiral oder Kleinen Fuchs sind monophag, das heißt, sie leben ausschließlich von der Brennnessel.

Brennnessel-Jauche zur Pflanzenstärkung im Garten:

Die Brennnessel-Jauche liefert den Gemüsepflanzen im Garten Stickstoff, Kalium und Mineralien, und sie vertreibt Blattläuse. Der Name „Jauche” macht deutlich; es stinkt gewaltig. Der Platz zum Ansetzen sollte daher nicht neben ihrem Sitzplatz sein.

So geht es: Ein Kilo klein geschnittene Brennnesseln mit 10 Liter Wasser ansetzen und täglich umrühren. Die Gärung braucht etwa 10 Tage. Die Flüssigkeit stinkt dann nicht mehr und bildet beim Umrühren keinen Schaum.

Brennnesseln für die Gesundheit

Tee, Tinktur oder Pflanzenfrischsaft aus der Brennnessel helfen gegen Rheuma, Arthritis und Arthrosen, sie wirken schmerz- und entzündungshemmend. Eine Frühjahrskur mit Brennnesseltee entschlackt den Körper und eignet sich für den “körperlich-geistig-seelischen Frühjahrsputz”.

Totholz gilt als wesentlicher Lebensraum für Käferlarven. In Mitteleuropa wurden etwa 8000 Käferarten nachgewiesen, davon leben 1500 in und an Bäumen. Etwa die Hälfte davon steht in Deutschland auf der Roten Liste. Dass so viele holzbewohnende Käfer als gefährdet gelten, zeigt, dass die benötigten Strukturen und Lebensräume stark gefährdet sind.

Die Eiche gilt als die artenreichste Baumart. Sie beherbergt ungefähr 650 holzbewohnende Käferarten, während es auf der Buche nur 240 und auf der Fichte gerade noch 60 verschiedene Käfer sind.

Im Wald sollte daher Totholz in Form von Wurzelstöcken, Astmaterial, liegenden und stehenden Stammstücken verbleiben, in verschiedenen Zersetzungsgraden. Käfer leben den überwiegenden Teil ihres Daseins als Larve. Schlüpfen sie, brauchen sie Blüten in der Nähe. Wichtig ist also auch die Schaffung artenreicher Wald- und Wegränder.

Auch im Garten werden Totholzecken schnell besiedelt. Ein Holzstapel, der jahrelang vor sich hin rotten darf und von oben immer wieder neu aufgestapelt wird, bietet Käferlarven Wohnung und Nahrung.

Selten geworden:

Der Hirschkäfer. Der größte europäische Käfer (Männchen werden bis zu 8 cm lang) ist 3 bis 8 Jahre alt, wenn er der schlüpft. Er lebt dann nur wenige Wochen als Käfer. Nach der Paarung legt das Weibchen etwa 20 Eier bis zu 75 Zentimeter tief in den Boden an die Wurzeln von toten oder kranken Bäumen. Die Larven entwickeln sich in den Wurzeln, Stämmen und Stümpfen, brauchen dazu durch Pilzbefall zermürbtes Totholz, insbesondere von Eichen, gelegentlich auch von anderen Laubbäumen.

Der Maikäfer. Er gehört zur Familie der Blatthornkäfer, deren Name sich von den typischen fächerartigen Fühlern ableitet. Feldmaikäfer erreichen je nach Ernährungsbedingungen eine Körperlänge von 25 bis 30 mm. Nach Beendigung der Metamorphose gräbt sich der Maikäfer – seinem Namen entsprechend – in den Monaten April und Mai aus dem Erdboden, fliegt hauptsächlich im Mai und Juni und ernährt sich überwiegend von Blättern von Laubbäumen. Die Käfer leben als Imago noch etwa vier bis sieben Wochen, die Weibchen etwas länger bis zur Eiablage.

Maikäfer haben eine Zykluszeit von drei bis fünf, meist vier Jahren. Das heißt, die frischgeschlüpften Engerlinge benötigen vier Jahre, bis sie eine vollständige Metamorphose zum geschlechtsreifen Tier durchgemacht haben. Diese Zyklen sind regional synchronisiert. Bei einem vierjährlichen Zyklus etwa folgt auf drei Jahre mit niedrigem Aufkommen ein Jahr mit deutlich mehr Käfern (Maikäferjahr). Diesem Zyklus ist ein über 30- bis 45-jährlicher Rhythmus überlagert. Die Gründe dafür sind nicht im Detail bekannt.

Wildbienen sind ebenso in ihrem Bestand bedroht. Nisthilfen können helfen, wenn ausreichend Nahrung vorhanden ist. Viele Arten leben im Boden. Diese sind auf frei zugängliche und ungestörte Flächen angewiesen. Zur Eiablage graben die Weibchen Niströhren in den Boden, die in mehrere Brutzellen münden. Mit Pollen und Eiern versehen, werden sie verschlossen, sodass sich die Bienenlarven geschützt entwickeln können, um im Folgejahr zu schlüpfen.

Die Ansprüche an die Beschaffenheit des Bodens variieren von Art zu Art. Sandige Oberflächen werden zum Beispiel von Hosenbienen, Sandbienen, Frühlings-Seidenbienen, Efeu-Seidenbienen oder Pförtner-Schmalbienen genutzt.

Im Garten kann ein Sandarium als Nistplatz für bodenbrütende Wildbienen angelegt werden. Dazu braucht es einen vollsonnigen Standort. Auf einer Fläche von etwa 40 mal 40 Zentimetern wird die Grasnarbe abgetragen und eine Vertiefung von mindestens 50 Zentimetern ausgehoben. In die Mulde kommt so viel Sand, dass damit ein Hügel oder eine Schräge angehäuft werden kann. So läuft Regenwasser zügig ab und es bildet sich keine Staunässe. Sollte der Boden dafür anfällig sein, lohnt sich eine Drainageschicht aus grobem Kies. Der Sand selbst sollte fest und grob mit unterschiedlicher Körnung sein. Ungeeignet ist Feinsand, den man zum Beispiel auf dem Kinderspielplatz findet, denn darin gebaute Niströhren sind instabil und brechen schnell ein. Neben dem Wohnort brauchen die Wildbienen Nahrung. In der Nähe sollten über die gesamte Saison Pollen- und Nektar zu finden sein.Informationen und Hilfen

Bauanleitung für Vogelnisthilfen

NABU-Shop, 2,30 €

www.nabu-shop.de/nabu-aktiv-wohnen-nach-mass

Leitfaden Lebensraum Friedhof

Projekt in der Elbe-Röder-Region „Friedhöfe – Oasen der Vielfalt“

zur PDF

Anlegen einer mehrjährigen Blühwiese

Landesbund für Vogel und Naturschutz in Bayern e.V. (LBV)

https://www.lbv.de/ratgeber/lebensraum-garten/bunte-blumen-f%C3%BCr-viele-sommer/

Die Umweltbeauftragten der Landeskirchen und Bistümer helfen Ihnen gern mit Rat und Tat.

Kontakte:

Evangelisch: https://agu.ekd.de/kontakt-akteure/mitglieder-der-agu/

Katholisch: https://www.kath-umweltbeauftragte.de/

Unterstützen:

Die Redaktion wird von einem Förderverein unterstützt.

Unterstützen Sie die Herstellung und dn Versand der BRIEFE mit einer Online-Spende bei der KD-Bank: