Liebe Leserinnen und Leser,

wir trauern um Wolfram Hädicke, dem Vorsitzenden des Fördervereins der Studienstelle, der seit 2021 mit großer Umsicht und viel Engagement die Arbeit unterstützt und immer wieder Impulse und Themen eingebracht hat. Zum Beispiel: die Renaissance der Atomkraft – für die Energiegewinnung ebenso wie im Militär. Im August jähren sich die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki zum 80ten mal. Mir schenkte er das Buch: 72 Minuten bis zur Vernichtung. Atomkrieg. Ein Szenario (Von Annie Jacobsen). Wir bleiben am Thema dran.

In dieser Briefe-Ausgabe lesen Sie unter Anderem von den Forderungen der Klimapilger im letzten Jahr und die umfangreiche Antwort von Pröpstin Christa-Marie Bammel (EKBO) an die Pilger. Manuela Kolster berichtet von der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes in Sachsen und Dr. Wendelin Bücking rät zu guter Planung und Kooperationen bei der „Heizungsfrage“ in kirchlichen Gebäuden.

Die Gelben Seiten widmen sich ganz dem Grünen Hahn. Diese Themenseiten antworten in Kürze auf die häufigsten Fragen zum Kirchlichen Umweltmanagement und sollen als eigene Infobroschüre über die Leserschaft der BRIEFE hinaus geteilt werden.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.

Herzlich grüßt

Ihre Siegrun Höhne

Geistliches Wort

von Paul F. Martin

ein sommer vor ein paar jahren

der kleine laden für antiquitäten

in einer der gassen von buenos aires

und dort fand ich gut versteckt

den objektiven standpunkt

in einer kiste mit muschelschalen

lag er neben dem glasperlenspiel

ganz unscheinbar

doch unverkennbar

ich betrachtete ihn verzückt

dann schob ich das kistchen

zwischen die regale und verließ

laden stadt und land

den weg zurück würd

ich wohl nicht mehr finden

aber freundlich lächle ich

wenn einer seine wahrheit mir

als unumstößlich präsentiert

Charlotte van der Mele (mit freundlicher Genehmigung)

Am Beginn dessen, was wir in Europa Neuzeit nennen, stehen zwei folgenschwere Veränderungen des Weltbezuges – die kopernikanische Revolution des Weltbildes, welches die Erde aus dem Zentrum des Kosmos rückt, und die cartesianische, welche das ICH ins Zentrum stellt. Während also die Erde an den Rand des kosmischen Geschehens versetzt wird, rückt das erkenntnisbegründende ICH in die Mitte und wird zum Ausgang der Welterkenntnis. Nicht mehr Gott, nicht mehr die Dinge sind voraussetzungsloser Punkt der Gewissheit und des Wissens, sondern das denkende ICH. Immerhin bemerkt Descartes, dass ein archimedischer Punkt ihm nicht hilft, um die alte Welt aus den Angeln zu heben. Denn entweder steht er auf diesem Punkt oder er setzt auf ihm seinen Hebel an. Er benötigt einen zweiten objektiv gegebenen Punkt außerhalb des ICH und findet diesen in Gott, der denknotwendig ist, also notwendig sein muss. Auf diesen beiden objektiv gegebenen Punkten baut Descartes ein Weltwissen auf, dass irrtumsfrei ist, solange er seine Zustimmung dem verweigert, was nicht intuitiv evident ist oder sich notwendig ableiten lässt aus dem, was als wahr erkannt wurde.

Immanuel Kant zerstört diese schöne Vorstellung in der Kritik der reinen Vernunft, indem er deutlich macht, dass Gott nicht beweisbar sei (womit er den Atheismus für widerlegt erklärt). Dadurch aber fielen sowohl Gott als auch objektive Erkennbarkeit der Welt aus den Möglichkeiten der Menschen. Wir erkennen die Welt, wie sie für uns, aber nicht, wie sie an sich ist. Damit entlässt Kant uns in die Moderne.

Und hier stehen wir also: Mit einem ungezügelten Subjektivismus und einer objektiv nicht fassbaren Wirklichkeit. Die Idee, dass es keinen objektiven Standpunkt gäbe, hat sich verwandelt in die nunmehr postmoderne Erfahrung, dass jedes ICH seinen objektiven Standpunkt in sich trüge und – so scheint es – diesem unbedingte Geltung verschaffen müsse. War die Moderne noch geprägt von dem Impetus einer kommunikativen Verständigung auf das beste Argument und die Akzeptanz seines zwanglosen Zwanges, stehen wir heute wieder vor der Frage nach der Macht, die eigenen Überzeugungen durchsetzen zu können. Weil es aber keinen objektiven Standpunkt gibt, gibt es keine objektive Möglichkeit, dem ganzen subjektiven Sinn und Unsinn, der sich Bahn bricht, objektiv zu begegnen – das postmoderne Dilemma des anything goes, aus dem wir ohne weiteres nicht herauskommen.

Gibt es einen Ausweg aus dem Fliegenglas? Nun, das erste wäre der Versuch, sich vom Subjektivismus zu verabschieden. Menschen, die ihr Selbst so ernst nehmen, dass sie meinen selbst zu denken, sind natürlich rührend. Aber ihr Selbstdenken ist ja immer wie bei allen Menschen im besten Falle ein Selbstnachdenken. Dann ginge es also darum klarzumachen, welche Grundannahmen und unbegründeten Überzeugungen dem jeweiligen Nachdenken zugrunde liegen, welche Evidenzen diese haben und ob sie für eine gesellschaftliche Praxis normativ gemacht werden sollen. Als zweites wäre mit dem Subjektivismus auch der Objektivismus zu verabschieden. Das Wort objektiv bezeichnet im besten Falle, ob etwas aufgrund geltender Regeln allgemeingültig ist oder nicht. Diese Regeln unterscheiden sich, weil es natürlich auch keine objektiven Regeln für alles gibt. Wittgenstein spricht von Sprachspielen oder alternativ von Lebenswelten. Was bei Schach objektiv gilt, gilt nicht bei Skat – wie der Schachkönig ja auch ganz anderen Regeln folgt als der König beim Skat. In gleicher Weise sind die Objektivitäten der Wissenschaften nur eine der Regeln, die gerade gelten. Sie beschreiben nicht, wie es objektiv ist, sondern was objektiv als Methoden einer wissenschaftlichen Wissensgewinnung anerkannt ist. Objektiv notwendige Folgen aus diesen Erkenntnissen für ein gesellschaftliches Leben gehören nicht dazu. Das wäre dann wieder ein anderes Sprachspiel. Und Wissenschaften sind Konventionen. Es ist denkbar, dass andere Methoden zu wesentlich besseren und genaueren Abbildungen der Wirklichkeit führen – die heute aber als unwissenschaftlich gelten.

Was für die Wissenschaften spricht und dafür, ihre Ergebnisse als Grundlage gesellschaftlicher Praxis zu beachten, ist die Transparenz ihres Methodenkastens und ihre Evidenz, die sich aus der Überprüfbarkeit dieser Ergebnisse ergibt. Aber auch das macht sie nicht objektiv an sich. Sie haben keinen Anspruch auf begründungslose Umsetzung in gesellschaftliche Regeln. Sie haben jedoch wirklich sehr starke Argumente, die von denen, die sie ablehnen, erst einmal widerlegt werden müssten, wenn diese ihre Überzeugungen normativ machen wollen.

Und damit sind wir bei dem Punkt, der das Wort objektiv so problematisch macht. Verbunden mit der Idee der Objektivität ist die Idee der Macht. Wenn Descartes Gott als objektiven Punkt seiner gesamten Wirklichkeitskonstruktion wählt, wählt er die Macht schlechthin – und im Umkehrschluss bekommt die Idee der Objektivität quasi eine göttliche Qualität. Wenn Kant nun aber die Idee der göttlichen Objektivität aus den Möglichkeiten des Menschen im Blick auf die reine Vernunft ausschließt, schließt er in gewisser Weise die Möglichkeit der Objektivität aus (Objektiv sind nur noch die Strukturen menschlicher Erkenntnismöglichkeiten). Er versetzt dann jedoch die Erkenntnis Gottes in den Bereich der praktischen Vernunft. Ohne das weiter auszuführen – das wäre dann der Ort des Glaubens.

Gott sichert keine Objektivität, aber SIE bedingt mich. Ist Grund meines Lebens und meiner Überzeugungen und meiner Haltung. Die ich nicht begründen kann. Die ich daher auch nicht zum Maßstab machen kann. Aber die ich erklären – bezeugen – leben kann. Und die dann im besten Falle auch überzeugend ist. Damit wird sie zu einer Absage an Macht und an Durchsetzbarkeit. Aber nicht in einem passiven Sinne, sondern als radikal kritische Infragestellung aller, die präfaktisch, faktisch oder postfaktisch argumentieren, um eigene — und zwar nicht nur religiöse, sondern auch gesellschaftliche — Ansprüche durchzusetzen.

Was das im Einzelnen heißt, ließe sich an Beispielen diskutieren: Coronaleugnung, Kapitalismus, Asylpolitik, Patriotismus, oder Wissenschaften und ihre Inanspruchnahme für irgendwelche Thesen. Und das Ganze mit einem Lächeln für all die, die alles ganz genau wissen.

Zum Autor:

Paul F. Martin ist Studienleiter für Theologie, Gesellschaft und Kultur

an der Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt in Wittenberg.

Kontakt: martin@ev-akademie-wittenberg.de

Nachruf

Du Gott aller Welten, wir preisen deinen Namen für all jene,

die entschlafen sind und sich nun im verheißenen Land befinden,

wo sie dich sehen von Angesicht zu Angesicht.

Schenk uns deine Gnade, damit wir ihnen nachfolgen, wie sie deinem Sohn gefolgt sind.

Lass die Erinnerung an unsere Lieben, die du zu dir gerufen hast, in uns weiterleben;

und mach, dass jede dieser Erinnerungen unsere Herzen von den sichtbaren zu den

unsichtbaren Dingen wendet und uns stets aufwärts führt, hin zu dir, bis wir die

ewige Ruhe finden. AMEN

Fenton John Anthony Hort

Dieses Gebet steht auf der letzten Seite im Heft „Meine Gebete“, das Wolfram Hädicke im März 2018 zusammengestellt hat. Er schenkte es vielen Menschen, auch den Mitgliedern im Vorstand des Fördervereins der Studienstelle. Ich nehme es gern zur Hand und finde immer mal wieder Texte, die genau das ausdrücken, was ich gerade nicht ausdrücken kann.

Seit 2021 war Wolfram Hädicke Vorsitzender des Fördervereins. Mit entspannter Gelassenheit erledigte er zuverlässig alle notwendigen Vereinspflichten. Wichtiger war es ihm jedoch, sich inhaltlich einzubringen und Themen zu setzen.

Die Bewahrung der Schöpfung war für ihn ein persönlicher Auftrag; das Gespräch, gerade auch mit Menschen mit anderen An- und Weltsichten, das sich selbst hinterfragen lassen, sah er als notwendige Voraussetzung für ein gelingendes Miteinander auf allen gesellschaftlichen Ebenen. Er machte sich stark für eine Kultur der Auseinandersetzung, die den Gegenüber nicht in seiner Würde beschädigt. Wolfram Hädicke war stets klar in seiner Haltung und respektvoll im Umgang.

In seinem Dankbrief an die Spenderinnen und Spender des Fördervereins für ihre Unterstützung schrieb er im März 2025:

„In dieser Zeit zunehmender kriegerischer Aktivitäten und Rüstungsanstrengungen drängt sich mir der Gedanke auf, wie gegenläufig doch diese Entwicklungen zu den Bemühungen um die Bewahrung der Schöpfung verlaufen. Wir erleben eine völlig unreflektierte Einübung in die Sprache des Krieges. Sprache wurde schon immer dazu missbraucht. Und es war wirkungsvoll. Meinen theologischen Lehrer Klaus-Peter Hertzsch hatte dieses Thema umgetrieben, sodass er ihm 1986 den Vortrag zur „Sprache des Friedens“ gewidmet hat. Dort hat er auf die Zusammenhänge hingewiesen, wie wichtig auf allen Ebenen und zu allen Zeiten das Gespräch ist, um zu fragen: Wie ticken die anderen? Wer redet heute noch mit Russland oder mit russischen Menschen? Beinahe alle Gesprächskanäle sind gekappt. Wo haben Israelis und Palästinenser noch Gelegenheit, sich ihre Geschichten zu erzählen und so über die wechselseitigen Traumata ins Gespräch zu kommen? Wer will sie in Deutschland hören – die Erfahrungen der Palästinenser mit dem national-religiösen Siedlerkolonialismus, einer israelischen Minderheit, die unglückseligerweise an den Schalthebeln der Macht sitzt? Dabei wissen wir doch, dass mehr Waffen nicht mehr Frieden bringen und mehr Atomwaffen schon gar nicht. Rüstungsproduktion ist, als ob wir Werte zum Fenster hinauswerfen: Graue Energie wird durch einen Volltreffer pulverisiert und viele Menschen kommen ums Leben.“

Wolfram Hädicke begann seinen Dienst als Pfarrer in Ronneburg. Die Auswirkungen des Uranbergbaus in der Region auf Mensch und Natur und der Einsatz des abgebauten Urans trieben ihn um. Er gab den Anstoß zur Gründung eines Kirchlichen Umweltkreises, der Informationen zu den Umweltauswirkungen sammelte und unbequeme Fragen stellte. Als um die Jahrtausendwende die Planungen für eine Bundesgartenschau Gera- Ronneburg begannen, forderte er öffentlichkeitswirksam eine nachhaltige BUGA.

Im Kirchenkreis Meiningen wirkte Wolfram Hädicke von 1999 bis 2010 als Superintendent, im Jahr 2010 wechselte er an die St. Jakobskirche in Köthen/ Anhalt. Im Ruhestand, seit 2018, engagierte er sich in vielen Initiativen, unter anderem im Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und im Christlich-Jüdischen Dialog in Dessau. Wolfram Hädicke starb am 19. Mai 2025 nach schwerer Krankheit in Dessau.

Dankbar und mit großem Respekt erinnere ich mich an Wolfram Hädickes Wirken für den Förderverein der Studienstelle. Ich bete: Du Gott aller Welten, wir preisen deinen Namen für all jene, die entschlafen sind und sich nun im verheißenen Land befinden, wo sie dich sehen von Angesicht zu Angesicht. AMEN.

Siegrun Höhne

aus den kirchen

PM vom 25.6.2025

Der 9. Ökumenische Pilgerweg für Klimagerechtigkeit führt in diesem Jahr von Dresden über Görlitz nach Wałbrzych. Er findet unter dem Dach des Ökumenischen Netzwerks „Eine Erde“ statt und wird gemeinsam mit Partnern aus den besuchten Regionen vom Polnischen Ökumenischen Rat und der Pilgerbasis Paris 2015 organisiert. Unterstützt wird der Pilgerweg von allen sieben katholischen Bistümern und evangelischen Landeskirchen bzw. Diözesen in Deutschland und Polen, durch die der Weg der Pilgergruppe führt.

Aus Anlass der zehnjährigen Jubiläen des Klimapilgerwegs, der Enzyklika Laudato Si’, des Pariser Klimaabkommens und der Klimaklage von Saúl Luciano Lliuya gegen RWE beginnt der Pilgerweg am 25. September mit einer eintägigen Festveranstaltung in Dresden. Aus den Blickwinkeln der Jubilare werden Ergebnisse, Hoffnungen und Enttäuschungen des zurückliegenden Jahrzehnts beleuchtet, aber auch zukünftige Akzente diskutiert. Dafür wurde eine Reihe von Referent:innen gewonnen, die mit den Themen bestens vertraut sind. Abgerundet wird die Veranstaltung mit einer Podiumsdiskussion „Wie können Kirchen Schöpfungsverantwortung und Klimagerechtigkeit heute stärken?“ Am Abend werden die Pilgerinnen und Pilger schließlich in einem ökumenischen Gottesdienst feierlich entsendet.

Nach 13 Etappen über insgesamt knapp 300 km und einem Aktionstag in Görlitz (mit einer deutsch-polnischen, ökumenischen Andacht auf der Neißebrücke) trifft die Pilgergruppe am 9. Oktober in Wałbrzych (Waldenburg) ein, wo am nächsten Tag der Pilgerweg mit einem Aktionstag und dem Abschlussgottesdienst endet. Details zum 9. Ökumenischen Pilgerweg für Klimagerechtigkeit und zur Anmeldung sind im Internet unter der Adresse www.klimapilgern.de zu finden.

Seit 2015 waren Klimapilger:innen fast jedes Jahr unterwegs, um zu mehr Öffentlichkeit für Klimagerechtigkeit, Klimaschutz und Nachhaltigkeit beizutragen. Unter der übergeordneten Forderung „Umsetzung des Pariser Klimaabkommens von 2015“ fühlen sich die Pilger:innen weiterhin diesem Auftrag und der Bewahrung der Schöpfung verpflichtet.

Organisatorenteam: Pilgerbasis Paris 2015

Wolfgang Eber, Jens Knölker, Wolfgang Löbnitz, Ulrike Schaich, Dr. Christian Seidel

Tel.: 0170 480 5479 | E-Mail: | www.klimapilgern.de

Am Ziel des 8. Klimapilgerweges von Gniezno nach Berlin übergaben die PilgerInnen am 16. Oktober 2024 zunächst ihre Forderungen im Bundesumweltministerium an die Politik und schließlich im ökumenischen Abschlussgottesdienst an die beteiligten Kirchen:

Wir fordern die Politik auf,

- auf der kommenden Weltklimakonferenz in Baku eine deutliche Aufstockung der finanziellen Unterstützung für die Klimafinanzierung der verletzlichsten Länder des Globalen Südens zu erreichen. Die bisher bereitgestellten Mittel decken nicht annähernd den Bedarf.

- wegen der für 2024 festgestellten Zielverfehlung des Klimaschutzgesetzes unverzüglich weitere Maßnahmen zur Emissionsreduktion umzusetzen.

- angesichts globaler ökologischer Krisen und enormer sozialer Ungleichheiten eine „Strategie des Genug für alle“ zu entwickeln.

- Rahmenbedingungen zu schaffen, die ressourcenschonendes Verhalten attraktiv machen – die Klima- und Nachhaltigkeitsziele sind ohne Suffizienz nicht erreichbar.

- Klima- und Umweltpolitik sozial gerecht zu gestalten – Klima und Umweltschutz erfordert vordringlich von vermögenden Gruppen eine Reduktion des Ressourcenverbrauchs.

Wir fordern die Kirchen auf,

- in den eigenen Strukturen als Vorreiterinnen für Klimaschutz, Klimagerechtigkeit und Nachhaltigkeit voranzugehen und entsprechende Initiativen zu unterstützen.

- durch veränderte Narrative und Leitbilder den notwendigen Kultur- und Wertewandel zu einer ressourcenschonenden Lebensweise zu befördern – Kirchen wohnt die Kraft dazu inne.

- als Anwältinnen benachteiligter Gruppen konsequent die sozial gerechte Umsetzung der Transformation einzufordern.

Wir ermutigen deshalb alle,

- ihr persönliches Verhalten zu prüfen und eine nachhaltigere und solidarische Lebensweise anzustreben.

- nichtnachhaltige Sozial- und Infrastrukturen zu benennen und Veränderungen einzufordern.

Pröpstin Dr. Christina-Maria Bammel, Evangelische Kirche Berlin – Brandenburg – schlesische Oberlausitz verfasste im Februar 2025 eine Antwort an die KlimapilgerInnen:

Sehr geehrter Herr Dr. Seidel,

haben Sie herzlichen Dank für Ihren Brief vom 28.10.2024, in welchem Sie auf die Übergabe der Forderungen des 8. Ökumenischen Pilgerwegs für Klimagerechtigkeit im Rahmen des Ökumenischen Anschlussgottesdienstes am 16.10.2024 hinweisen. Ich erinnere diesen Tag selbstverständlich auch noch sehr gut. Umso mehr bedauere ich, dass eine Antwort nun meinerseits so lange auf sich warten ließ. Auch für diese Übergabe der Forderungen danke ich Ihnen nochmals sehr herzlich – und bitte gleichzeitig um Nachsicht für die verspätete Antwort auf Ihr Schreiben (und insbesondere auf die Forderungen); wir haben sie in dichter Zusammenarbeit mit dem Umweltbüro der EKBO erstellt.

„In den eigenen Strukturen als Vorreiterinnen für Klimaschutz, Klimagerechtigkeit und Nachhaltigkeit voranzugehen und entsprechende Initiativen zu unterstützen.“ – Mit dieser Forderung benennen Sie einen für die EKBO zentralen Leitsatz in ihrem Handeln zur Bewahrung der Schöpfung. Schon die Gründung des Umweltbüros selbst mit seinen vielfältigen Tätigkeiten für alle Ebenen und Bereiche der EKBO wäre hier zu nennen; Näheres dazu, wie Ihnen selbstverständlich schon bekannt, finden Sie unter https://umwelt.ekbo.de/

Besonders hinweisen möchte ich Sie, da erst seit Kurzem im Internet verfügbar (https://umwelt.ekbo.de/fileadmin/sites/ekbo-umwelt/uploads/Evaluierung_KlschG.pdf), auf den Ersten Evaluationsbericht über den Fortschritt der Umwelt- und Klimaschutzarbeit in der EKBO vom 24.08.2024, wie er auf der 9. Tagung der V. Landessynode (20.-23.11.2024) von ebendieser zustimmend zur Kenntnis genommen worden ist. Hier finden Sie auf 35 Seiten den aktuellen Stand der Arbeit der EKBO für Klimaschutz, Klimagerechtigkeit und Nachhaltigkeit dargelegt. Auf einen Ausdruck des kompletten Berichtes habe ich aus ebendiesen Nachhaltigkeitsgründen verzichtet.

Der wichtigste Meilenstein der Klimaschutzarbeit der EKBO bisher war gewiss die Verabschiedung des Kirchengesetzes zur Förderung des Klimaschutzes in der EKBO (Klimaschutzgesetz – KlSchG), dessen Inkrafttreten am 01.01.2021 sich gerade zum vierten Mal gejährt hat. Auch hiervor haben Sie natürlich schon vertiefte Kenntnis; daher möchte ich Ihnen gerne an einem aktuellen Beispiel, gerade mit Bezug zur zweiten und dritten Forderung der Klimapilger, die Weiterarbeit an und mit diesem Gesetz darlegen, welche ja gemäß Gesetzestext verpflichtend ist (§ 10, Abs. 2: Die Kirchenleitung wird beauftragt, weitere Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz, insbesondere in den Bereichen sonstige Immobilien, Beschaffung und Mobilität, zu entwickeln und der Landessynode jährlich über den Fortgang zu berichten.) – am Beispiel der Überarbeitung des Musterlandpachtvertrages der EKBO:

Im Zuge der aktuell laufenden Überarbeitung des Musterlandpachtvertrages arbeitet das Umweltbüro (in dichter Abstimmung mit dem Referat Immobilien, Wald und Landwirtschaft unter Leitung von OKR Andreas Czubaj) an den ökologischen Aspekten dieser Angelegenheit; diese sollen in Form einer Anlage zum Musterlandpachtvertrag formuliert werden: Die Anlage listet ca. 10 -15 mögliche ökologische Maßnahmen auf, aus denen sich der Pächter / die Pächterin mindestens zwei, idealerweise drei und gerne auch mehr Maßnahmen heraussucht, die dem Standort/ der Fläche und seiner Wirtschaftsweise entsprechen.

Seit Mai 2024 gibt es zur Erarbeitung der Anlage einen innerkirchlichen Konsultationsprozess mit einer Gruppe von ca. acht Teilnehmer:innen aus der landwirtschaftlichen Praxis (konventionell und auch ökologisch), dem Naturschutz, einem kirchlichen Pachtausschuss und der kreiskirchlichen Verwaltung. Die Gruppe hat sich in ihrer letzten Sitzung im November 2024 auf eine Reihe von ökologischen Aspekten bei der Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen geeinigt und ebenso den Entwurf des Musterlandpachtvertrag selbst angeschaut und textliche Vorschläge mit Inhalten zur Förderung der Biodiversität und Artenvielfalt unterbreitet.

Im nächsten Schritt (bis Frühjahr 2025) wird diese Arbeit der Konsultationsgruppe an unterschiedliche, fachliche Expert:innen geschickt werden mit der Bitte um Einschätzung (z.B. die HNE, der NABU, die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft; auch der Landesbauernverband und die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft – wieder eine Mischung aus konventionellen und ökologischen sowie praxis- aber auch forschungsorientierten Vertreter:innen). Die so eingeholten Meinungen wird die Konsultationsgruppe abwägen und in den Gesamtprozess miteinbeziehen.

Soweit ein aktuelles Praxisbeispiel der Weiterarbeit mit dem Klimaschutzgesetz. Gerade bezüglich der zweiten Forderung nach einem „Thematisierungsraum“ möchte ich noch die Arbeit der Ev. Akademie zu Berlin nennen, die für das Thema „Wirtschaft und Nachhaltigkeit“ vor langer Zeit eine Studienleitung eingerichtet hatte (derzeit noch Stelleninhaber Dr. Michael Hartmann); aktuelle Veranstaltungen finden Sie unter www.eaberlin.de/themen/wirtschaft-und-nachhaltigkeit/. Wie die Thematik nach dem Ruhestand von Herrn Hartmann sich weiter entwickelt, das ist noch im Werden.

Aber ich möchte auch nicht unerwähnt die Rolle des Religionsunterrichtes lassen. Hier ist ebenso Raum für Fragen der Klimagerechtigkeit. „Reli fürs Klima“ ist ein solches Projekt gemeinsam mit „Brot für die Welt“.

Auch wenn etwa im Vergleich zu den Umständen vor fünf Jahren schon vieles erreicht und umgesetzt ist – noch viel mehr steht auf dem Plan. Das wissen wir gemeinsam. Es ist ein Segen, auch eben mit den Klimapilgern eine unterstützend-kritische Begleitung unserer Arbeit an der Seite zu haben. Herzlichen Dank dafür!

Mit allen guten Segenswünschen für das nun schon nicht mehr ganz so neue Jahr, in gemeinsamer Verbundenheit in einem wichtigen, lebenswichtigen Thema und mit besten Grüßen

Dr. Christina-Maria Bammel

Die Autorin ist Pröpstin der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) und zuständig für theologische Grundsatzfragen.

Pressemitteilung Berlin/Hamburg/Wittenberg/Köln, 31.03.2025

„Jetzt ist es Zeit, alle Kräfte zu bündeln“: Unter diesem Motto haben zwei bundesweite Nachhaltigkeits-Netzwerke ihren Zusammenschluss auf den Weg gebracht: Der Ökumenische Prozess Umkehr zum Leben – den Wandel gestalten (ÖP)“ (tätig seit 2013) und das Ökumenische Netzwerk Klimagerechtigkeit (ÖNK)“ (seit 2018). Der Name des neuen Netzwerks lautet Eine Erde. Das Ökumenische Netzwerk.

„Wir wollen unsere Arbeit in der breiten Öffentlichkeit und Politik noch sichtbarer machen und mehr bewirken, erklärte Eva Baillie (Bistum Mainz), langjährige Mitstreiterin in beiden Netzwerken. „Die Sorge um unser gemeinsames Haus, die ‚eine Erde‘ ist nötiger denn je – und möglich! In Eine Erde sprechen die Kirchen mit einer Stimme – das Thema Klimagerechtigkeit muss auf der politischen Agenda bleiben. Denn Frieden und Gerechtigkeit lassen sich nicht trennen.“

Das neue Netzwerk Eine Erde nahm seine Arbeit zum 1.4.2025 an vier Standorten auf – in Berlin, Hamburg, Lutherstadt Wittenberg und Köln. Es wird Kirchen, Gemeinden und Gruppen als Dachorganisation, Anlaufstelle und Plattform dienen für Informationen, Vernetzung, Kampagnen, theologische Forschung und die spirituelle und theologische Auseinandersetzung mit den Aufgaben der Zeit. „Wir wollen neue Zugänge zur sozialen und ökologischen Transformation schaffen und an Hoffnungsgeschichten mitwirken“ betonte Eva Baillie im Namen des Teams aus vier hauptamtlichen Referentinnen, die das Netzwerk dezentral koordinieren. „Wir sind überzeugt, dass Kirchen und ihre Akteur:innen einen wesentlichen und einzigartigen Beitrag zum kulturellen Lernprozess und gesellschaftlichen Dialog leisten.

Beide Netzwerke haben sich mit ihren Schwerpunkten in den vergangenen Jahren weite Anerkennung im kirchlichen Raum verschafft und gesellschaftspolitisch eingebracht. Während sich das ÖNK auf die Themen Klima- und Ressourcengerechtigkeit fokussierte, nahm der ÖP die schöpfungstheologische Dimension und die Rolle der Kirchen im Anthropozän in den Blick. Durch den Zusammenschluss werden die unterschiedlichen Kompetenzen und Erfahrungen unter einem Dach zusammengefasst. Das neue Netzwerk „Eine Erde“ will inhaltlich eine größere Bandbreite als seine Vorgängerorganisationen abdecken, Synergien schaffen und Doppelungen abbauen bzw. diese in Stärken umwandeln.

Das konstituierende Gründungstreffen fand am 15. und 16. Mai in Erfurt statt. Finanziert wird das neue Netzwerk durch seine Mitglieder sowie die kirchlichen Hilfswerke MISEREOR (katholisch) und Brot für die Welt (evangelisch).

Kontakt:

Regionalbüro Hamburg: Astrid Hake

Tel.: 040 88181-421

Regionalbüro Lutherstadt Wittenberg: Constanze H. Latussek

Tel.: 0176 80029590

Regionalbüro Köln: Matilda Franz

Tel.: 0211 46931-32

Regionalbüro Berlin: Monika Maria Schell

Tel.: 030 2887895-10

von Manuela Kolster

Die Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens hat in den vergangenen Jahren gezielt daran gearbeitet, ein umfassendes Klimaschutzkonzept zu entwickeln. Den Anstoß dazu gab ein Beschluss der Landessynode im Jahr 2018. 2021 folgte die Antragstellung für ein Fördermittelprojekt zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes über die nationale Klimaschutzinitiative. Ein Jahr später wurde eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die das Projekt fachlich vorbereitete und begleitete.

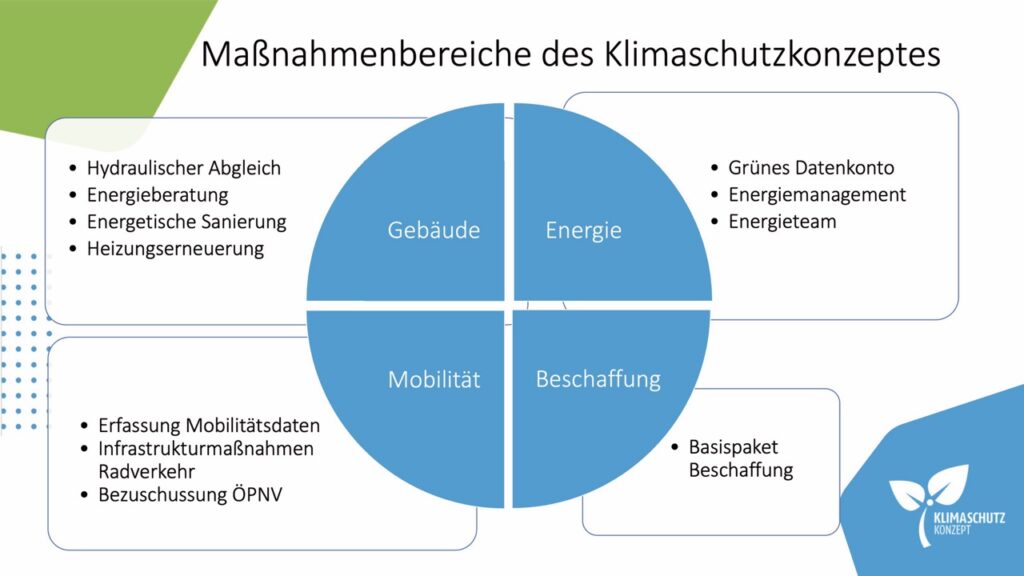

Im April 2023 konnten die Arbeiten am Klimaschutzkonzept beginnen. Als erster Schritt wurde eine Treibhausgas-Eröffnungsbilanz für das Bezugsjahr 2022 erstellt. Parallel dazu entstanden erste Vorschläge für einen Maßnahmenkatalog in den Bereichen Gebäude, Mobilität, Energie und Beschaffung. Diese Empfehlungen wurden im Rahmen von drei Regionalkonferenzen in Dresden, Limbach-Oberfrohna und Leipzig einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Die Kirchgemeinden waren eingeladen, sich aktiv zu beteiligen und ihre Meinungen sowie Anregungen einzubringen. Auf dieser Grundlage wurde der nun vorliegende Maßnahmenkatalog im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes entwickelt.

Im November 2024 konnte das fertige Konzept der Landessynode präsentiert werden. Zugleich empfahl die Arbeitsgruppe die Einführung der Erfassung von Energiedaten als erste Maßnahme zur Umsetzung. Mit der Verabschiedung der Energiemanagementverordnung, die am 1. Januar 2025 in Kraft trat, sind alle sächsischen Kirchgemeinden und landeskirchlichen Einrichtungen dazu verpflichtet, ihren Energieverbrauch zu erfassen und sich mit der Einrichtung von Energiemanagement-Teams vertraut zu machen. Die Verordnung sieht vor, dass mindestens einmal jährlich die Verbrauchsdaten für Wärme und Strom aller beheizten Gebäude erfasst werden. Zusätzlich sind die Dienstreisen hauptamtlicher Mitarbeitender zu dokumentieren.

Zukünftig werden die erfassten Verbrauchsdaten eine zentrale Grundlage für Bauvorhaben in den Kirchgemeinden bilden. Mit der Überarbeitung der kirchlichen Bauordnung rückt das nachhaltige Bauen stärker in den Fokus. Neben der verpflichtenden Durchführung von Energieberatungen sollen verstärkt ressourcenschonende und umweltfreundliche Materialien zum Einsatz kommen. Wo immer es möglich ist, sollen Photovoltaikanlagen eingeplant, vorbereitet oder realisiert werden.

Für die Datenerfassung und -auswertung nutzt die Landeskirche das „Grüne Datenkonto“. Seit 2021 ist die EVLKS Mitglied im zugehörigen Netzwerk und konnte bereits erste Erfahrungen sammeln, auf denen nun aufgebaut wird. Die zentrale Verwaltung der Verbrauchsdaten macht das Grüne Datenkonto zu einem wirkungsvollen Instrument, um die Fortschritte bei der Reduktion von Treibhausgasemissionen zu überwachen.

Zur langfristigen Umsetzung des Klimaschutzkonzepts wird ein umfassendes Controlling- und Berichtswesen gegenüber der EKD, der Landessynode und dem Landeskirchenamt etabliert. Die Aufgaben umfassen neben der fachlichen Koordination und dem Monitoring auch die Impulsgebung zur Umsetzung in den Kirchgemeinden, Erstberatung, Wissenstransfer sowie die Multiplikation gelungener Praxisbeispiele im kirchlichen Klimaschutz. Auch die Entwicklung und Umsetzung einer Kommunikationsstrategie ist Teil der Arbeiten des Umweltbüros, welches zukünftig diese Aufgaben unter dem Dach der Arbeitsstelle „Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung“ bündeln wird.

Die Autorin Manuela Kolster ist Referentin für Umwelt und ländliche Entwicklung der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens.

Kontakt:

Tel.: 034348 839912

E-Mail:

von Dr. Wendelin Bücking

Im Rahmen einer beispielhaften Untersuchung soll dargestellt werden, welche Herausforderungen in Zukunft im Rahmen der Heizungsumstellung und der Energiewende auf Kirchengemeinden zukommen. Daran hat sich auch nach dem Regierungswechsel nichts geändert, denn die eingeschlagenen Pfade sollen im Wesentlichen weiterverfolgt werden, so hat sich Deutschland nach wie vor zur Klimaneutralität bis 2045 verpflichtet.

Neue Untersuchungen zeigen auch, dass aktiver Klimaschutz längerfristig zu einer höheren wirtschaftlichen Stabilität führt und nicht nur als wirtschaftliche Belastung angesehen werden darf. Klar ist jedoch auf jeden Fall, dass die Nutzung von fossilen Energieträgern stark eingeschränkt werden muss, da sonst weder die internationalen Abkommen über den Klimawandel eingehalten werden können, noch die Folgen (auch die finanziellen) des Klimawandels beherrschbar bleiben. Daher ist es nicht zu erwarten, dass die langfristigen Pfade, die zur Klimaneutralität führen, grundsätzlich politisch wieder aufgegeben werden.

Der Bezug von „grünem“ Wasserstoff aus südlichen Ländern könnte neue Abhängigkeiten erzeugen und wirft auch entwicklungspolitische Fragen auf. Ziel muss weiterhin sein, unseren Lebensstil in Europa anzupassen und nicht auf Kosten anderer Länder, wie auch immer, unsere Energieversorgung sicher zu stellen.

Die Kirchen in Deutschland setzen sich schon seit vielen Jahren für Klimagerechtigkeit ein und sollten gerade an dieser Stelle gesellschaftlicher Mahner und Motor sein. Diesem Auftrag werden sie, auch besonders wegen der „Heizungsfrage“, selten gerecht. Darüber hinaus sind Kirchengemeinden öffentlicher Raum, so dass Ihnen eine Vorbildfunktion zukommt.

Im Rahmen eines Musterprojektes in Kooperation mit der Evangelischen Akademie in der Lutherstadt Wittenberg wurde beispielhaft die Herangehensweise an die „Heizungsfrage“ geprüft. Die hier beschriebene Situation betrifft in vergleichbarer Weise viele Kirchengemeinden, die sich in einem Entscheidungsprozess befinden.

Folgende Ausgangssituation ergibt sich:

An dem Standort befindet sich das Gemeindehaus (genutzt als Familien- und Jugendzentrum sowie als Wohnraum), ein Neubau eines Gemeindesaales im Garten des Gemeindehauses sowie eine historische Kirche. Das Gemeindehaus wurde nach der Wende in den 1990er-Jahren saniert, Fenster wurden ausgetauscht und ein Gaskessel ohne Brennwertnutzung (Buderus) wurde eingebaut. Der energetische Zustand des Gebäudes müsste im weiteren Vorgehen aber nochmal genauer untersucht werden. Der Neubau des Gemeindesaales erfolgte um 2010 und wird mit einer separaten Gas-Brennwerttherme beheizt. Eine Verbindung zwischen den beiden Wärmesystemen besteht nicht. Die Kirche ist unbeheizt, dort befinden sich nur elektrische Bankheizungen.

Aktuell bestand das Problem, dass die Gasheizung im Gemeindehaus defekt war. Das ist insofern problematisch, da mit diesem Heizungssystem auch vermieteter Wohnraum versorgt wird, also dringender Handlungsbedarf bestand. Die Empfehlung des zuständigen Installations-/ Wartungsbetriebes war daher, die Gasheizung auszutauschen.

Diese Empfehlung wurde an vielen Stellen ausgesprochen. Sie ist jedoch ausgesprochen fragwürdig und wird daher in den folgenden Ausführungen umfassend diskutiert.

Als die Empfehlung ausgesprochen wurde, war die Diskussion über das Heizungsgesetz in vollem Gange. Die Möglichkeit, Gasheizungen zu ersetzen, sollte stark eingeschränkt werden, so dass die Empfehlung, eine neue Gasheizung einzubauen, solange dies noch möglich wäre, vor diesem Hintergrund nachvollziehbar war. In der aktuellen Fassung des Gesetzes ist der Austausch der Gasheizung im Altbau nach wie vor möglich, solange keine kommunale Wärmeplanung (in kleineren Kommunen unter 100.000 Einwohner bis 30.6.28) besteht und die eingebaute Heiztherme theoretisch auch mit Wasserstoff betrieben werden kann („H2-ready“).

Der Vorteil dieser Regelung ist, dass man sich auf die kommunale Wärmeplanung verlassen kann, die für ein bestimmtes Gebäude und einen bestimmten Gebäudestandort die klimatechnisch beste Heizvariante vorschlägt. Auch ist die kommunale Wärmeplanung angehalten, die entsprechenden Vorgaben der Klimapolitik zur Klimaneutralität einzuhalten.

Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass der Einbau eines alternativen Heizungssystems mit einer Wärmepumpe erhebliche Investitionen nach sich zieht, die sich in nur sehr langen Zeiträumen (trotz einer sehr hohen Förderung) amortisieren.

Um die Effizienz der Wärmepumpe auch im Altbau zu verbessern, müsste man die Gebäude mit erheblichem Aufwand energetisch ertüchtigen, wenn das überhaupt möglich ist (Denkmalschutz) und wirtschaftlich darstellbar ist. Auch hier kann man auf umfangreiche Fördermittel zurückgreifen.

Man muss auch feststellen, dass allein von den Energiepreisen her gesehen derzeit der Umstieg finanziell nicht angereizt wird. Die Kilowattstunde Wärme, erzeugt mit einer Wärmepumpe aus Strom ist nicht günstiger als die aus Erdgas. Dies gilt vor allem, wenn man die schlechteren Arbeitszahlen im Altbau betrachtet, die im Bereich von 2,5-3 liegen. Die Arbeitszahl beschreibt, wieviel Kilowattstunden (kWh) Wärmeenergie aus 1 kWh elektrischer Energie erzeugt werden. Die Arbeitszahl hängt von der Höhe der Vorlauftemperatur ab, auf die ein Heizungssystem ausgelegt ist. Alte Heizungssysteme sind auf hohe Vorlauftemperaturen ausgelegt und damit für Wärmepumpen eher ineffizient. Beim Erdgas wird nahezu 100% der im Gas enthaltenen Energie in Wärmeenergie umgewandelt. Überschlagsmäßig darf die elektrische Energie daher maximal dreimal so viel kosten wie die Energie aus Gas. Das bedeutet, dass z. B. bei einem Gaspreis von 9 ct/kWh der Strom max. 27 ct/kWh kosten dürfte. Wärmepumpenstrom lässt sich zwar aktuell für diesen Preis bekommen, trotzdem müssen in einer Lebenszykluskostenanalyse die höheren Investitionskosten durch niedrigere Stromkosten kompensiert werden, was derzeit nur in sehr langen Zeiträumen darstellbar ist.

Die Installation einer PV-Anlage, um den Strom für die Wärmepumpe zu erzeugen und die Stromkosten zu reduzieren, kann die oben aufgemachte Rechnung zum Teil positiv beeinflussen, da der Strompreis aus einer PV-Anlage rechnerisch bei ca. 10 ct/kWh liegt, allerdings funktioniert das nur in der Übergangszeit. Insgesamt muss jedoch bedacht werden, dass der Bedarf für die Wärmepumpe dann anfällt, wenn der solare Ertrag in den Wintermonaten niedrig ist. Der Wärmepumpenstrom wird also zum größten Teil aus dem Netz bezogen werden müssen.

Insgesamt ist es das politische Ziel, elektrische Energie aus Ökostrom günstiger zu machen und fossile Energie zu verteuern. Dies soll vor allem über CO2-Zertifikate und dem daraus abgeleiteten CO2-Preis erreicht werden, ein einfaches marktwirtschaftliches Instrument, um die CO2-Emissionen zu steuern. Im Koalitionsvertrag ist das ausdrücklich als Hauptargument festgelegt worden. Die CO2-Abgabe wird in den kommenden Jahren stark ansteigen, realistisch sind Preise um die 300 €/t bis 2040 (aktuell 55€/t). Runtergerechnet auf die kWh sind das 6 ct/kWh. (200 g CO2/kWh Gas, 300 €/5000=6 ct) Das liegt im Bereich der Preissteigerungen aufgrund des Ukraine-Krieges, was zu erheblichen wirtschaftlichen Unwägbarkeiten geführt hat.

Wärmepumpen werden mit zunehmender Stückzahl günstiger und auch effizienter, was zu höheren Arbeitszahlen führt (vgl. oben). Es wird also sicher so sein, dass der Betrieb einer Gasheizung in ein paar Jahren schlichtweg unwirtschaftlich wird. Vor diesem Hintergrund ist es schwierig, die Investition in eine neue Gasheizung zu empfehlen, die eine Lebensdauer von ca. 30 Jahren hat. Bei einer langfristigen Perspektive ist die Investition in die Gebäudehülle und in eine Wärmepumpe daher auf jeden Fall sinnvoll und ratsam.

Die Umrüstung einer Heizung auf nicht fossile Energieträger ist derzeit im Altbau ohne langfristige Perspektive nicht sinnvoll.

Eine Neuinvestition in eine neue Gasheizung sollte daher nicht getan werden, da die Entwicklung der Kosten nicht absehbar sind und es auf jeden Fall teurer wird. Nicht nur wegen der CO2-Abgabe, sondern auch wegen der Beimischung von „grünem“ Wasserstoff und steigenden Netzentgelten aufgrund weniger Verbraucher, die das Gasnetz benutzen und auf die der Betrieb des Gasnetzes umgelegt wird. Auch kann es sein, dass eine neu angeschaffte Gasheizung vor Ablauf ihrer Lebensdauer wieder ausgetauscht werden muss, da ein Betrieb wirtschaftlich nicht mehr darstellbar ist. Ziel sollte es daher sein, die bestehenden Gasanlagen so lange zu betreiben, bis die kommunale Wärmeplanung abgeschlossen, die strukturelle Perspektive der Gebäude geklärt ist, und bessere wirtschaftliche Alternativen verfügbar sind.

Wirtschaftlich und klimapolitisch vertretbar wäre auch die Installation einer Holz-Heizanlage. Allerdings ist abzusehen, dass die Ressource Holz, die aus ökologisch verantwortbaren Quellen kommt, begrenzt ist und daher eine Holzheizung immer nur eine Sonder- oder Nischenlösung sein kann, wenn es keine anderen vertretbaren Alternativen gibt. Daher kann dies nur bedingt als Konzept empfohlen werden.

Daher macht es derzeit mehr Sinn, die bestehende Heizung weiter zu betreiben, solange es möglich ist, auch wenn sie nicht auf dem Stand der Technik ist und mit einem Brennwertkessel 10 Prozent der Energie eingespart werden könnte. Es empfiehlt sich, einer Entscheidung über eine neue Heizung die notwendige Zeit für eine Abwägung zu geben, und jetzt keine „Schnellschüsse“ aus einer Notsituation heraus zu machen. Die oben beschriebene Heizungsanlage wurde dahingehend repariert, die defekte Steuerung wurde durch eine neue gebrauchte ersetzt (Originalteile gibt es nicht mehr) und Umwälzpumpen wurden ausgetauscht. Damit sollte der Betrieb der bestehenden Anlage noch für einige Zeit möglich sein. Diese Zeit sollte aber nicht ungenutzt bleiben.

Das Wichtigste ist, dass den Investitionen in Gebäude (energetische Ertüchtigung) und Haustechnik eine umfassende Gebäude-Bedarfsplanung vorausgehen muss. Der Gebäudebestand in den Gemeinden muss insgesamt deutlich reduziert werden, denn die oben beschriebenen notwendigen Investitionen sind sehr langfristig und auch nicht für alle bestehenden Gebäude ohne entsprechende Nutzung finanzierbar. Und ohne die notwendigen und kostspieligen Investitionen werden wir aber leider klimapolitisch nicht in die Zukunft schauen können.

Folgende konkrete Handlungsschritte können daher abgeleitet werden

- Die Kirchengemeinden (auch in ökumenischer Kooperation (!)) müssen sich darüber im Klaren werden, welche Gebäude langfristig wie genutzt werden sollen und können und welche Gebäude vielleicht auch abgestoßen werden müssen. Erst dann ist es sinnvoll, für die weiter-genutzten Gebäude Perspektiven zu entwickeln und die notwendigen Investitionen in eine energetische Sanierung zu stecken. Eine Reduktion des Gebäudebestandes und die Anpassung an einen notwendigen Bedarf hat klimapolitisch und auf die Energiekosten gesehen den größten Effekt.

- Für die weiter genutzten Gebäude müssen zukunftsfähige Lösungen individuell und auf das jeweilige Gebäude hin betrachtet werden, Pauschallösungen wird es keine mehr geben. Umfangreiche Investitionen in die energetische Sanierung der Gebäudehülle und die Heizungssysteme müssen umfassend konzipiert, geplant und umgesetzt werden. Dabei muss auch das Umfeld und die Nutzung mit einbezogen werden. Wie schon beschrieben, sind Kommunen dazu verpflichtet, eine kommunale Wärmeplanung bis spätestens 2028 umzusetzen. Entsprechend wird es dann Empfehlungen für das Heizsystem geben.

Gleichzeitig kann man aber auch prüfen, im Quartier ein Wärmenetz aufzubauen. Nahwärmenetze lassen sich grundsätzlich klimafreundlicher betreiben als Einzelheizungen in Gebäuden. Sie gelten als Game-Changer auf dem Weg zum klimafreundlichen Heizen. Natürlich sind sie nicht überall umsetzbar, aber da wo es möglich ist, sollte es auf jeden Fall gemacht werden. Im beschriebenen Modellprojekt gibt es z. B. in der Nachbarschaft Mietshäuser der kommunalen Wohnungsgesellschaft, mit der ein Wärmeverbund entwickelt werden könnte.

- Die beschriebenen Prozesse müssen dringend angegangen werden, denn mit zunehmendem Alter der Heizungsanlagen wird der Gestaltungsspielraum immer geringer und es besteht die Gefahr, dass am Ende Sachzwänge zu einer Entscheidung zwingen, die vielleicht gar nicht erwünscht war.

Das Plädoyer ist also, die finanziellen Zwänge im Bereich der Gebäude und Heizung dafür zu nutzen, über die Perspektive der Kirche und Gemeinde insgesamt ins Gespräch zu kommen und Zukunftsvisionen zu entwickeln, die auch tragfähig sind. Dabei wird eine noch stärkere Vernetzung mit anderen externen Akteuren und gesellschaftlichen Gruppen notwendig sein. Auch könnte es eine Chance für Kirchengemeinden sein, sich in den Zukunftsthemen Umwelt und Nachhaltigkeit stärker zu positionieren und mit positivem Beispiel voranzugehen und zu zeigen, dass zukunftsfähige Lösungen möglich sind.

- Und wenn man wissen möchte, wie das geht? Dann führt man am besten den „Grünen Hahn“ in der Kirchengemeinde ein. Der Grüne Hahn bietet viele Instrumente, einen solchen Prozess zu moderieren, aber auch die Menschen wertzuschätzen, die sich in einer Gemeinde mit den Themen auf den Weg machen und er hilft, dass entwickelte Ideen nicht verpuffen, sondern auch in die Umsetzung kommen.

Der Autor ist Umweltbeauftragter des Bistums Magdeburg.

Kontakt:

Aus der Wissenschaft

PM Umweltbundesamt (UBA) vom 17.6.2025

Werden die Umweltfolgekosten fossiler Energien berücksichtigt, etwa durch die Einführung eines CO2-Preises, führt dies zu höheren Preisen für Benzin, Öl und Gas. Eine neue Studie im Auftrag des Umweltbundesamtes (UBA) zeigt, wie sich eine ambitionierte Umwelt- und Klimaschutzpolitik sozial gerecht gestalten lässt. Eine sozial gerechte Umweltpolitik setzt auf eine faire Lastenverteilung. So benötigen einkommensschwache Haushalte, die wenig finanzielle Mittel zur Verfügung haben, um in energetische Sanierung oder die Anschaffung eines E-Autos zu investieren, gezielte Unterstützung. Das kann etwa durch höhere staatliche Zuschüsse für klima-freundliche Heizungen und Sanierungsmaßnahmen, durch den Ausbau des öffentlichen Verkehrs oder durch direkte finanzielle Kompensationen geschehen.

Die Studie „Eckpunkte einer sozialen Umwelt- und Klimapolitik“ beschreibt verschiedene soziale Dimensionen der Umweltpolitik: Einkommensstarke Haushalte haben in der Regel einen verhältnismäßig größeren CO2-Fußabdruck und weisen einen höheren Ressourcenverbrauch auf. Gleichzeitig sind Menschen aus ärmeren Haushalten eher von Umweltbelastungen betroffen: Sie leben häufiger an stark befahrenen Straßen mit hoher Lärm- und Luftbelastung. Umweltpolitische Maßnahmen können zudem unbeabsichtigte soziale Folgen haben.

UBA-Präsident Dirk Messner betont: „Umwelt- und Klimaschutz müssen für alle Menschen machbar und bezahlbar sein. Eine sozial gerechte Umweltpolitik ist der Schlüssel für eine erfolgreiche ökologische Transformation unserer Gesellschaft. Nur wenn wir allen Menschen ermöglichen teilzuhaben, können wir unsere ambitionierten Umwelt- und Klimaziele erreichen.“

Die Studie formuliert Leitprinzipien für eine soziale Umweltpolitik. Diese soll einen möglichst großen sozialen Nutzen entfalten, Kosten und Belastungen gerecht verteilen, strukturelle Ursachen hoher Ressourcenverbräuche adressieren und alle Bevölkerungsgruppen zur aktiven Teilhabe befähigen. Auch die Kosten und Nutzen von Umweltpolitik, die unterschiedlichen Voraussetzungen für umweltfreundliches Handeln und die Beteiligungsmöglichkeiten an umweltpolitischen Prozessen werden beleuchtet.

Die Studie formuliert auch konkrete Handlungsansätze, um Haushalte mit geringen bis mittleren Einkommen gezielt zu entlasten:

- direkte Zuschüsse für klimafreundliche Heizungen, Gebäudesanierungen oder Elektroautos aus den Einnahmen der CO2-Bepreisung

- Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und Einführung eines vergünstigten Deutschlandtickets für einkommensschwache Bevölkerungsgruppen

- zusätzliche Angebote für zielgerichtete Energiesparberatungen für Haushalte

- direkte finanzielle Unterstützung, wo Anpassung an zusätzliche Belastungen nicht möglich ist, etwa durch die Einführung eines sozial gestaffelten Klimageldes

Das UBA wird die Erkenntnisse der Studie in seine zukünftige Arbeit einfließen lassen und weitere Forschungsvorhaben zu spezifischen Themen wie klimafreundliche und bezahlbare Ernährung oder klimagerechtes und bezahlbares Wohnen durchführen.

Weitere Informationen:

Die Studie ist im Rahmen eines Forschungsvorhabens für das UBA zu sozialen Aspekten von Umweltpolitik entstanden. Das Vorhaben wurde durch ein Konsortium aus Öko-Institut e.V., dem Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS) und dem Institut für sozial-ökologische Forschung (ISOE) bearbeitet. Weitere Publikationen aus diesem Vorhaben finden sich auf der UBA-Themenseite „Umweltpolitik sozialverträglich gestalten“

Rezension

Neuerscheinung von Bernd Winkelmann

von Magdalene Schönhoff

Das Ganze sehen – eine Aufforderung an uns alle, die in Zeiten globaler, zunehmender multipler Krisen immer dringlicher wird, was sowohl das Verständnis der Hintergründe der Krisen als auch die Entwicklung von Bewältigungsstrategien betrifft. Um das Ganze in den Blick zu bekommen, reichen empirisch-rationale Erkenntnis und Erforschung der Fakten, Phänomene und Prozesse nicht aus. Erst im Dialog zwischen Theologie, Religion, Glaube und Spiritualität auf der einen Seite und den Naturwissenschaften auf der anderen Seite können wir uns dem Ganzen, der Wirklichkeit, nähern und zu einem angemessenen Wirklichkeitsverständnis kommen.

Winkelmann zeigt dieses komplementäre Spannungsfeld anhand fundamentaler Fragestellungen. So werden naturwissenschaftliche Erkenntnisse über Ursprung und Entwicklung des Universums (Urknalltheorie u. a.) der Schöpfungsgeschichte und der Grundprämisse eines göttlichen Ursprungs gegenübergestellt. Die Darwin’sche Evolutionstheorie wird an Hand vielfältiger, anschaulicher Beispiele in den ›Wundern‹ der Natur verständlich erläutert. Eine theologische Interpretation der Aufwärtsentwicklung der Evolution führt zu Versuchen, »Gott neu zu denken«. Ein nachdeistisches Gottesbild wird diskutiert, ebenso wie die Frage nach einer Teleologie in der Evolution des Lebens. Die zwiespältige Entwicklung der Menschheit zeigt sich im Widerstreit zwischen aggressiven, imperialen Bestrebungen und dem langen Weg einer geistigen, sozialethischen Reifung in der Zivilisation. Die historische Gesamtschau umfasst die Etappen der Expansions-, Aggressions- und Ausbeutungsgeschichte, angefangen in den ältesten Großreichen im Zweistromland, in Ägypten, China und Mittelamerika, über die Kreuzzüge, die innereuropäischen Kriege der Reformationszeit, die zwei Weltkriege im 20. Jahrhundert bis zu dem Rückfall in das alte imperiale Blockdenken. Dem wird eine allmähliche Progression der Menschheit gegenübergestellt; die Überwindung des Kannibalismus, der Sklaverei, des mittelalterlichen Hexenwahns, das entgrenzende Liebesgebot der Bibel, die Reformation und die Europäische Aufklärung – bis hin zur Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und schließlich bis zur friedlichen Revolution während der Wendezeit. Aus der Zusammenschau der unterschiedlichsten Entwicklungen und Phänomene erkennt der Autor eine immer höhere Entfaltung des Seins in einem progressiven Selbstlauf.

Daraus ergibt sich für ihn die Frage, ob „es dann falsch ist, zu glauben und zu hoffen, dass diese Evolution, eben weil sie eine Progression ist, gar nicht anders kann, als die immer höhere Menschwerdung des Menschen zu suchen und voranzutreiben? Liegt hierin – und nicht in dem, was wir Menschen selbst an vordergründigen Rettungsversuchen anstellen – unsere eigentliche Hoffnung? Ich muss gestehen, dass hier ein Teil meiner Hoffnung liegt. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das riesige Potential, das sich in der geistig – ethischen Reifung der Menschheit angesammelt hat, von der Evolution einfach liegen gelassen und nicht in einer weiteren Entwicklungsstufe weiterentwickelt wird.“ (S.197).

Aus diesem Bekenntnis ergeben sich weitere Diskursfragen nach dem umstrittenen Konzept einer Teleologie in der Evolution und nach dem Gebrauch des Evolutionsbegriffs im Sinne eines Subjekts, das einen Willen, eine Absicht verfolgt.

Das Universum, die Evolution, das Leben und unser Hierseins sind und bleiben ein Mysterium. In dem Weltgeschehen, das in Winkelmanns Buch kenntnisreich erläutert wird, ist für eine weltweite Forschungselite keine solche Zweckmäßigkeit zu erkennen, in die das Wirken der Menschheit irgendwie eingreifen könnte. Ungeahnte kosmische Katastrophen, Schwarze Löcher, Planetoideneinschläge, Sonneneruptionen und menschengemachte Risiken wie Geoengineering und Genmanipulationen können dem Dasein der Menschheit ein Ende setzen.

Der Autor erläutert nur einige der durch Menschen verursachten Kipppunkte zwischen weiterer Abwärtsentwicklung und /oder neuer Aufwärtsentwicklung.

Als Bedingungen für eine zukunftsfähige Zivilisation der Menschheit in der gegenwärtigen Schwellensituation wird eine zweite Kognitiven Revolution formuliert, die sich wie die erste frühgeschichtliche »Kognitive Revolution« (Harari) als ein „Quantensprung“ in der geistig-kulturellen Entwicklung des Homo sapiens ereignen muss und die eine „Zweite Halbzeit“ der Evolution in Anlehnung an Ken Wilbers Buch „Halbzeit der Evolution“(1997) ermöglichen würde, „… in der der Mensch erst sein volles Potential als Homo sapiens entfalten kann…“ (S. 199).

In einem weiteren umfangreichen Kapitel wird die Evolution des Religiösen bis hin zu einer theologischen Interpretation der Evolution (u. a. „Gott im Werden“) beschrieben.

Am Ende des Buches (S. 287) findet man das persönliche Glaubensbekenntnis des Autors, das noch einmal deutlich macht, dass Winkelmann „Schöpfung als einen immerwährenden Prozess göttlicher Revolution“ betrachtet. In vielfältigem Geschehen kann Gott erfahren werden – „als transpersonaler Seinsgrund und zugleich als personale Sinnanrede und als ein „Du“, das mich meint und sucht und mich einbindet in die Entfaltung seiner Evolution“.

Abschließend eine kritische Mahnung zur Demut von Albert Schweitzer: „Was wir für die Erde bedeuten, wissen wir nicht. Wie viel weniger dürfen wir uns dann anmaßen, dem unendlichen Universum einen auf uns zielenden oder durch unsere Existenz erklärbaren Sinn beilegen zu wollen.“ (Gesammelte Werke, Bd. 2 S.335)

DAS GANZE SEHEN – das bedeutet nicht nur, es wahrzunehmen und zu erforschen, sondern auch die philosophisch-metaphysischen, existentiellen Fragen nach dem allerletzten WARUM und WOZU des großen umfassenden Zusammenhangs zu stellen. Ganzheitliche Zugänge zur Sinnfrage der alle Vorstellungen übertreffenden Evolution des Kosmos, des Lebens und des Menschen bleiben am Ende in der Schwebe. Die meisten Wege der Evolution führten für viele Forscher nicht zum Menschen hin. In der Naturgeschichte war demzufolge nicht zu erwarten, dass es jemals uns geben wird. Dass es uns gibt ist und bleibt das größte Geheimnis. Es bleibt uns verborgen.

Aber müssen wir es denn wissen?

Büchner-Verlag, Marburg

ISBN 978-3-96317-407-0

Themenseiten – Neues vom Grünen Hahn

1. Was ist der Grüne Hahn?

Der Grüne Hahn ist ein kirchliches Umweltmanagementsystem, das hilft, Aktivitäten für die Bewahrung der Schöpfung in Gemeinden und Einrichtungen nicht punktuell und eher zufällig, sondern zielgerichtet und dauerhaft zu verfolgen. Der „Grüne Hahn“ entspricht der europäischen EMAS-Verordnung und ist ein EKD-weit anerkanntes System. Er tritt auch unter dem Namen Grüner Gockel oder Güggel auf.

Der Grüne Hahn ist ein erprobtes Werkzeug, um systematisch die Umweltauswirkungen des eigenen Handelns zu verbessern. Im Kern stellt die Einführung des Grünen Hahns sicher, das umweltrelevante Vorschriften und Gesetze in der Gemeinde/ Einrichtung eingehalten und kontinuierliche Verbesserungen angestrebt werden. Ein auf der Grundlage einer umfassenden Bestandsaufnahme entwickeltes Umweltprogramm wird Schritt für Schritt umgesetzt.

Wesentlich ist, dass der Grüne Hahn ein Projekt der gesamten Gemeinde/ Einrichtung ist. In den meisten Fällen findet sich zunächst eine Gruppe Engagierter, die in ihrer Gemeinde „etwas für die Umwelt“ tun wollen. Aus dieser Gruppe kann ein Umweltteam erwachsen, das dann die einzelnen Schritte zum Grünen Hahn geht. Die Einführung des Systems verlangt jedoch einen Beschluss der obersten Leitung, also z. B. des Gemeindekirchenrates. So wird sichergestellt, dass das Umweltteam im Auftrag der Gemeinde aktiv ist und so Zugang zu Informationen erhält. Einzelne Zwischenergebnisse der Arbeit, wie die Umweltleitlinien und das Umweltprogramm werden ebenfalls durch die Leitung in Kraft gesetzt. Auch ein/e Umweltmanagementbeauftragte/r wird von der Leitung berufen. So wird die nötige Verbindlichkeit hergestellt.

Die Einführung des Grünen Hahns wird von einem externen Prüfer (Revisor) geprüft und bestätigt. Bei der ersten Prüfung geht es nicht um die Umsetzung des eigenen Umweltprogramms, sondern um die Implementierung des Systems. Nach vier Jahren ist eine erneute Prüfung notwendig.

2. Was bringt der Grüne Hahn?

Häufig wird gefragt, welche Vorteile eine Gemeinde/ Einrichtung davon hat, wenn sie das umfangreiche Umweltmanagementsystem einführt. Insbesondere Kirchenvorstände und Leitungspersonen scheuen eher den Aufwand, der mit der Einführung des Grünen Hahns verbunden ist, sowohl den Arbeitsaufwand als auch den finanziellen Aufwand. Das ist nachvollziehbar. Zu dem Beschluss zur Einführung gehört auch die Klärung der Aufgaben und der personellen Ressourcen.

Im Prozess der Einführung und Fortführung des Grünen Hahns zeigen sich die Vorteile:

- Nach der Bestandsaufnahme und deren Bewertung liegen umfangreiche Daten zu den Gebäuden und deren Nutzung vor. Im Prozess werden auch Arbeits- und Brandschutzfragen betrachtet. Mängel hinsichtlich geltendem Umweltrecht sind aufgedeckt und können behoben werden. Die Kenntnis der Energie- und Wasserverbräuche über mehrere Jahre kann Grundlage für Maßnahmen sein, diese Verbräuche wirksam zu verringern. Nach den Erfahrungen der ev. Landeskirchen in Baden und Bayern, in denen der „Grüne Hahn“ bereits seit vielen Jahren etabliert ist, werden bis zu 10% weniger Restmüll, bis zu 20% weniger Wasserverbrauch, bis zu 30% weniger Wärmeenergieverbrauch (Heizung) und bis zu 40% weniger Stromverbrauch erreicht.1

- Auf der Grundlage der Bestandsaufnahme wird ein Umweltprogramm für die Gemeinde erstellt, das den örtlichen Gegebenheiten und Bedürfnissen entspricht. Es gibt keine Vorgabe von außen oder vom System, welche Maßnahmen umzusetzen sind. Die Entscheidung bleibt in der Gemeinde/ Einrichtung. Welche Umweltaspekte Priorität haben, ergibt sich aus der Bestandsaufnahme und den eigenen Zielen.

- Der Grüne Hahn fördert die Kommunikation in der Gemeinde/ Institution zwischen den verschiedenen Ebenen und in die Breite. Es gibt unzählig viele Möglichkeiten, Menschen einzubeziehen, die nicht zum „Kernteam“ und dem eigentlichen System gehören, zum Beispiel durch Filmvorführungen, Wettbewerbe, Kaffeeverkostungen, Flurwanderungen, Kleidertauschbörsen, Fahrradreparaturkurse usw.

Wenn der Grüne Hahn sichtbar ist, ergeben sich oft auch Kooperationen mit anderen Akteuren, z. B. Ortsgruppen von Umweltverbänden, die helfen, gebäudebewohnende Tiere zu schützen.

Das Gemeindeleben profitiert von einem lebendigen Austausch zu umweltbezogenen Themen und erhält für das Engagement sehr oft Wertschätzung und Anerkennung von außen.

- Gegenüber von kirchlichen und staatlichen Fördergebern hilft der Nachweis eines Umweltmanagements bei der Einwerbung von Fördermitteln und der Finanzierungen für Investitionen.

3. Wer sind die Akteure?

Der Grüne Hahn ist eine Aufgabe der gesamten Gemeinde/ Einrichtung und braucht die Unterstützung der Leitung. Diese beauftragt eine Person mit der laufenden Umsetzung und die Kommunikation des Umweltmanagementsystems, den/ die Umweltmanagementbeauftragte/n (UMB). Dieser Auftrag kann je nach Situation ein Dienstauftrag im Rahmen der Beschäftigung sein oder ein ehrenamtlicher Auftrag, je nach örtlicher Situation. Die/ der UMB sorgt dafür, dass der Grüne Hahn ins Laufen kommt, die Arbeit an den einzelnen Schritten des Systems teilt sich ein Umweltteam.

Im Umweltteam finden sich Interessierte zusammen, die idealerweise verschiedene Kompetenzen mitbringen, sich also gut ergänzen. Hier zeigt sich, dass der Grüne Hahn in erster Linie ein Kommunikationsprojekt ist. Alle Beteiligten sollten gut miteinander im Austausch sein und Wege finden, sowohl die gesamte Gemeinde als auch Betroffene im Umfeld der Gemeinde informiert zu halten.

In vielen Gemeinden gibt es Personen mit Schlüsselrollen, im wörtlichen wie übertragenen Sinn. Das kann ein Sekretär sein, eine Hausmeisterin oder ein Küster oder andere. Wenn sie nicht Mitglied im Umweltteam sind, sollten sie unbedingt eng eingebunden werden.

Bei der Einführung des Grünen Hahns können kirchliche Umweltauditoren gute Unterstützung leisten. Ausgebildete Auditor/innen sind mit dem System vertraut und helfen bei Fragen und Unsicherheiten. Sie können als externe Partner der Gemeinde (gegen Aufwandsentschädigung) eingeladen werden. Häufig nimmt ein Gemeindeglied auch an einer Fortbildung zur/m Umweltauditor/in teil und nimmt diese Rolle während und nach der Fortbildung in ihrer Gemeinde/ Einrichtung ein. Von Vorteil ist hier die Unterstützung durch die anderen Kursteilnehmer/innen und Dozenten. Jedoch sollte diese Person die eigene Rolle geklärt haben: Auditor und UMB sind verschiedene Rollen. Bleiben alle Aufgaben bei einer Person, droht schnell eine Überforderung. Außerdem fehlen Austausch und Diskussion, was Voraussetzung für eine möglichst breite Unterstützung für den Grünen Hahn ist.

Insbesondere bei der Bestandsaufnahme, also der genauen Beschreibung der Gebäude und Freiflächen der Gemeinde/ Einrichtung einschließlich deren Nutzung treten schnell fachliche Fragen auf, z. B. wie ist die vorhandene Heizung zu bewerten oder die Gebäudedämmung? Die nötige Fachexpertise ist im Umweltteam oft nicht vorhanden; dieses stellt fest, was ist und auch, welche Fragen offen sind. Die nötige Fachlichkeit kann dann von außen dazu gebeten werden.

Für Beratung oder Vermittlung von Unterstützung stehen auch die Fachstellen der Landeskirchen/ Bistümer zur Verfügung (Kontakt siehe Punkt 6).

Für die Zertifizierung der Gemeinde/ Einrichtung nach dem Kirchlichen Umweltmanagementsystem Grüner Hahn wird ein/e vom KirUm Netzwerk anerkannte/r und zugelassene/r Umweltrevisor/in eingeladen. Termin und nötige Verabredungen zum Ablauf der Prüfung übernimmt das Umweltteam. Unter diesem Link ist die aktuelle Prüfer-Liste zu finden einschließlich der Kontaktdaten und der Zulassungsbereiche: www.kirum.org/revisor-innen-expert-innen

4. Wie geht das Kirchliche Umweltmanagement?

Das kirchliche Umweltmanagementsystem Grüner Hahn ist in zehn Schritte gegliedert, die unten kurz vorgestellt werden.

Sie sind im „Grünen Buch“ enthalten, ein Ordner, in dem die Gemeinde/ Einrichtung jeweils eine Erläuterung zum Schritt und hier notwendige Dokumente vorfindet. Diese Dokumente sind flexibel zu handhaben und können angepasst werden. Bei der Prüfung des Systems wird diese Dokumentation des Prozesses und die Einhaltung der Schritte überprüft, nicht etwa die Energiebilanz der Gemeinde.

Alternativ oder zusätzlich steht seit Anfang 2025 eine neue Homepage zur Verfügung (gruener-hahn.net), die den Grünen Hahn moderner und frischer präsentiert und auch einige Veränderungen und Vereinfachungen mitbringt.

Erarbeitet und gestaltet wurde die Homepage im Auftrag von KirUm von Carmen Ketterl, Dr. Konstanze Ameskamp, Sabine Jellinghaus und Stefan Weiland. Für die Nutzung der Homepage ist eine Anmeldung erforderlich, den Zugang erhalten Sie von den Fachstellen der Landeskirchen/ Bistümer.

Beide Werkzeuge, das Grüne Buch und Gruener-hahn.net, stehen gleichwertig nebeneinander. Wer alle notwendigen Schritte gemacht und dokumentiert hat, kann sich auch weiterhin nach EMAS zertifizieren lassen. Empfohlen wird jedoch die Prüfung durch zugelassene kirchliche Zertifizierer/innen.

Die zehn Schritte2:

4.1 Planung und Beschluss

Gibt es in der Gemeinde/ Einrichtung Bestrebungen, den Grünen Hahn einführen zu wollen, geht das meist von wenigen Personen aus. Sie informieren sich, laden ggfs. Mitglieder von Umweltteams anderer Gemeinden ein und suchen Unterstützer/ innen. Eine möglichst gute und breite Kommunikation hilft, Vorbehalte abzubauen und Wissen zum Grünen Hahn zu verbreiten.

Grundlage für die Einführung ist ein Beschluss durch die Leitung. Dazu wird das Vorhaben in einer Sitzung des Gremiums zunächst vorgestellt und diskutiert. Der Beschluss wird im Protokoll festgehalten, es gibt auch ein entsprechendes Formular im Grünen Buch.

Die Leitung benennt ein/e Umweltmanagementbeauftragte/n (UMB) als Ansprechpartner und meldet ihn zusammen mit dem Gemeindekirchenratsbeschluss der Fachstelle.

Es empfiehlt sich, für die Einführungsphase eine/n Auditor/in zur Unterstützung und Begleitung des Prozesses einzuladen. Möglich ist auch, ein interessiertes Gemeindeglied in einem Fortbildungskurs für Kirchliche Umweltauditor/en qualifizieren zu lassen (siehe Punkt 5).

Der Leitungsbeschluss ist die Grundlage, ein „Bekenntnis“, kann aber auch zu einem späteren Zeitpunkt im Prozess erfolgen.

4.2 Umweltteam und Auftaktveranstaltung

Der Grüne Hahn ist ein Gemeinschaftsprojekt. Einzelkämpfer sind hier selten erfolgreich. Neben den Personen, die die Anregung zum Grünen Hahn eingebracht haben, werden Unterstützer/innen gesucht. Potenziell Interessierte brauchen Informationen darüber, was der Grüne Hahn ist, wieviel Aufwand erwartet wird und welche Aufgaben zu erledigen sind. Dabei können sehr unterschiedliche Talente eingebracht und Neigungen beachtet werden. Je nach Größe der Gemeinde sollten mindestens drei Personen das Umweltteam bilden, besser sind fünf Mitglieder. Wenn das Umweltteam in größeren Einrichtungen mehr Mitglieder umfasst, weil verschiedene Bereiche mit vertreten sein sollen, ist das auch möglich.

Eine der ersten Aufgaben des Umweltteams ist das Planen einer Auftaktveranstaltung. Ziel ist es, möglichst alle Menschen in der Gemeinde zu informieren und bestenfalls zu motivieren, sich einzubringen. Es sollten Hinweise, Ideen und Anregungen aus der Gemeinde aufgenommen werden. Die Art des Auftaktes, ob als eigene Veranstaltung oder Teil einer anderen organisiert, ist nicht vorgegeben.

4.3 Schöpfungsleitlinien (Umweltleitlinien/ Umweltpolitik)

Die Leitlinien fassen in knapper Form das Selbstverständnis der Gemeinde mit Blick auf Schöpfungsbewahrung in ihrem Gestaltungsbereich zusammen. Deshalb ist es sinnvoll, möglichst Viele zu beteiligen. Denkbar ist ein Gemeindenachmittag oder die Arbeit mit einem Online-Formular. Eine theologische Unterstützung ist wünschenswert. Diese Leitlinien bilden einen Rahmen für alle Aktivitäten im Grünen Hahn, sie werden deshalb auch von der Leitung beschlossen.

4.4 Bestandsaufnahme (nach EMAS: 1. Umweltprüfung)

Die Bestandsaufnahme dient dazu, einen genauen Überblick über den „Ist-Zustand“ zu erhalten. Dazu werden umweltrelevante Aspekte betrachtet und festgehalten. Um ein belastbares Gesamtbild zu bekommen, werden neben den Grunddaten der Gebäude und Liegenschaften die Verbräuche der letzten drei Jahre erfasst.

Dies geschieht mittels Checklisten (oder dem Grünen Datenkonto), Ortsbegehung und Befragung der haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden der Gemeinde. Ein zusammenfassender Bericht der Ergebnisse, die Kennzahlentabelle, hilft zu bewerten, wo der größte Handlungsbedarf besteht und welche weiteren Maßnahmen sinnvoll sind.

Auch das Umfeld der Gemeinde, der Kontext, wird betrachtet und geschaut, was günstige und ungünstige Rahmenbedingungen für das Engagement sind und wie damit umzugehen ist.

Die Bestandsaufnahme ist der umfangreichste Teil der Einführung des Grünen Hahns. Es ist wichtig, die relevanten Umweltaspekte zu betrachten, jedoch sollte vermieden werden, zu stark in Details zu gehen. Erst in der Gesamtschau, im Rahmen der Bewertung, kann eine punktuell tiefere Prüfung einzelner Aspekte Sinn machen.

4.5 Bewertung

Die Bewertung dient dazu, nachvollziehbar zu ermitteln, wo der größte Handlungsbedarf für die nächsten Jahre besteht. Sie hilft, Wichtiges von weniger Wichtigem zu unterscheiden, und zu klären, was zuerst angepackt werden muss.

4.6 Umweltprogramm

Das Umweltteam entwickelt auf der Grundlage der Leitlinien und der Bestandsaufnahme ein Umweltprogramm. Dieses enthält die geplanten Maßnahmen für die nächsten vier Jahre. Gegliedert ist es nach den einzelnen Umweltaspekten (z. B. Strom, Heizung, Mobilität, Beschaffung, …), einzelne Maßnahmen werden dem zugeordnet. Neben der Maßnahme selbst werden ein Zeitplan, Verantwortlichkeiten und ggfs. zu erwartende Kosten festgehalten. Es ist ein Leitungsbeschluss nötig, der die geplanten Maßnahmen damit bestätigt.

Die Umsetzung des Umweltprogramms wird laufend vom Umweltteam geprüft, mindestens einmal im Jahr beim Internen Audit.

4.7 Umweltmanagementsystem

An dieser Stelle wird schriftlich festgehalten, wer in welchem Zeitraum welche Funktionen und Aufgaben verantwortlich ausfüllt. Vieles ergibt sich aus den bisherigen Schritten. Weitere Schritte legen Verantwortliche fest; für die Durchführung von neu geplanten Maßnahmen, für regelmäßige Erfolgskontrollen und für die Weiterentwicklung des Umweltmanagementsystems in der Gemeinde.

Darüber hinaus wird u. a. mit Lieferanten gesprochen und überprüft, inwieweit insbesondere die relevanten umwelt- und arbeitsrechtlichen Bestimmungen eingehalten werden – dies schafft nicht zuletzt Rechtssicherheit für Gemeindekirchenrat und Pfarramtsführung.

4.8 Umweltbericht (Umwelterklärung)

Mit dem Umweltbericht wird der Grüne Hahn öffentlich gemacht. Neben dem formal Notwendigen bietet er die Möglichkeit, die Umweltarbeit der Gemeinde/ Einrichtung umfänglich darzustellen und nach innen und außen zu kommunizieren. Es können auch Grußworte von Dritten, z. B. aus der Kommune aufgenommen werden oder beispielhafte Umweltbildungsprojekte der Kita usw.

Der Umweltbericht enthält mindestens eine Beschreibung der Kirchengemeinde/ Einrichtung, die Schöpfungsleitlinien, den Aufbau des Umweltmanagementsystems, die wesentlichen einzuhaltenden bindenden Verpflichtungen, die aktuellen Kennzahlen und Kernindikatoren, die Beschreibung der wesentlichen Umweltaspekte sowie die für die kommenden Jahre gesteckten Ziele und geplanten Maßnahmen mit Verantwortlichkeiten.

In Vorbereitung der Zertifizierung wird dem Prüfer/ Gutachter ein Entwurf vorgelegt, der nach dessen Freigabe veröffentlicht wird (digital oder gedruckt). Damit erhalten Gemeindeglieder, Öffentlichkeit und Presse am Umwelterfolg der Kirchengemeinde Anteil.

4.9 Internes Audit

Vor der ersten externen Prüfung steht eine Überprüfung des gesamten Systems. Klappt alles? Weiß jede/ jeder, was zu tun ist? Diese finale Überprüfung wird „Internes Audit“ genannt. Hier können noch Fehler korrigiert und aktualisiert werden. Von den Ergebnissen wird abschließend der Gemeindekirchenrat/ die Einrichtungsleitung informiert, der/ die dazu Stellung nehmen soll. Beim ersten Internen Audit sollte eine erfahrene Person hinzugezogen werden.

Ein internes Audit wird dann jährlich durchgeführt. Im Vier-Jahres-Zyklus können die Internen Audits dann schwerpunktmäßig auf einzelne Umweltaspekte konzentriert werden.

4.10 Externe Prüfung und Vernetzung

Der letzte Schritt ist die externe Prüfung. Sie geschieht für ein Zertifikat nach Grünem Hahn durch einen kirchlich geschulten und zugelassenen Prüfer (Umweltrevisor), bei EMAS durch einen staatlich zugelassenen Umweltgutachter. Die Gutachter kommen in die Kirchengemeinde, reden mit dem Umweltteam und den Mitarbeitenden, prüfen die erstellten Unterlagen im Grünen Buch und die Umwelterklärung und stellen am Ende ein Zertifikat aus.

Dieses schrittweise Vorgehen soll sicherstellen, dass alle nötigen Punkte des Grünen Hahns betrachtet werden. Wichtig ist: Nicht das System, sondern das Wohl der Menschen und ihrer Lebensumwelt steht im Mittelpunkt. Die systematische Herangehensweise dient dafür lediglich als Hilfestellung.

Das Grüne Datenkonto

Eine kirchliche Entwicklergemeinschaft unter Leitung von Hanno Sparbier-Conradus unterstützt seit 2007 das Umwelt- und Energiemanagement in den Kirchen mit dem Grünen Datenkonto. Es erlaubt eine strukturierte EMAS-konforme Datenerfassung und -Auswertung. Die Datenbank wird kontinuierlich weiterentwickelt.

Die Daten der Gemeinde/ Einrichtung sind nicht für Dritte einsehbar (außer Administrator und Fachstelle). Der/ die Datenbankberechtigte der Gemeinde /Einrichtung kann intern Lese- und Schreibrechte vergeben.

Informationen und Anmeldung: über die Fachstellen der Landeskirchen/ Bistümer

5. Beratungen und Fortbildungen

Online-Stammtisch

Die Fachstelle Grüner Hahn lädt monatlich zu einem Online-Stammtisch ein. Termin ist stets der letzte Montag im Monat um 18 Uhr. Hier können auf kurzem Weg Fragen beantwortet, Ideen ausgetauscht und Verabredungen getroffen werden. Es gibt kein Programm und kein Protokoll. Der Zugangslink wird über eine wachsende Verteilerliste per E-Mail versandt. Bei Interesse melden Sie sich einmalig an. (E-Mail: )

Fachtag kirchliches Umweltmanagement

Jährlich findet Mitte März der Fachtag kirchliches Umweltmanagement für Mitteldeutschland statt. Neben einem aktuellen Themenschwerpunkt geht es regelmäßig um Neuerungen beim Grünen Hahn, aber auch um Austausch und Vernetzung. Der Fachtag ist als Weiterbildung für kirchliche Umweltauditor/innen anerkannt.

Am 25. März dieses Jahres war der Fachtag bei der Evangelischen Studierendengemeinde in Magdeburg zu Gast, es wurde unter anderem die neue Homepage vorgestellt.

Im kommenden Jahr wird der Fachtag am Samstag, den 14. März 2026 in Jena stattfinden.

Ökumenisches Netzwerk Kirchliches Umweltmanagement (KirUm)

KirUm ist ein Vernetzungs- und Dienstleistungsangebot für Landeskirchen, Bistümer und Kirchliche Einrichtungen unter dem institutionellen Dach von KATE Umwelt und Entwicklung (Beratungs- und Bildungsorganisation in Stuttgart).

Über 70 Landeskirchen, Diözesen, Freikirchen, Kirchliche Einrichtungen und einzelne Kirchengemeinden haben sich hier zusammengeschlossen, um das Thema Kirchliches Umweltmanagement gemeinsam weiter voranzutreiben.

Netzwerktreffen

Das diesjährige KirUm Netzwerktreffen findet am 9. Oktober 2025 auf dem Lüchtenhof in Hildesheim statt.

KirUm Infodienst

Etwa viermal jährlich erscheint der KirUm Infodienst mit aktuellen Nachrichten vom Grünen Hahn aus Deutschland und der Schweiz. Der Newsletter kann unkompliziert hier bestellt werden:

www.kirum.org/info-dienst

Umweltauditorenkurse

Kirchliche Umweltauditor/innen begleiten Gemeinden und Einrichtungen auf dem Weg zum Grünen Hahn. Sie werden durch die Fortbildung befähigt, Gemeinden bei der Einführung von Umweltmanagementsystemen (EMAS und „Grüner Hahn“) und Energiemanagementsystemen (Grünes Datenkonto) zu betreuen und Interne Audits durchzuführen.

Die Fortbildungsreihe richtet sich an Interessierte aus kirchlichen Einrichtungen und Kirchengemeinden, unabhängig von beruflicher Qualifikation und Vorkenntnissen. Vorausgesetzt wird die Bereitschaft, sich aktiv an der Fortbildung zu beteiligen.

Die Fortbildung ist für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland und der Evangelischen Kirche Anhalts kostenlos. Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Sachsen übernimmt den Teilnahmebeitrag auf Antrag der entsendenden Kirchengemeinde oder Einrichtung. Für Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus anderen Landeskirchen/ Bistümer wird ein Unkostenbeitrag in Höhe von 350 € für den gesamten Kurs erhoben. Im Einzelfall wird geprüft, ob die Kosten von der jeweiligen Landeskirche/ dem Bistum übernommen werden. Fahrtkosten können nicht erstattet werden.

Inhalte der Fortbildung sind:

- Schöpfungstheologie und Nachhaltigkeit

- Einführung in EMAS und „Grüner Hahn“

- Aufbau und Ablauf von Umweltmanagementsystemen

- Umweltrecht und Sicherheitsfragen

- Umweltbestandsaufnahme

- Bewertung von Umweltwirkungen

- Entwicklung von Schöpfungsleitlinien, Umweltzielen und einem Umweltprogramm

- Internes Audit und Management Review

- Prozessorientiertes Arbeiten und Gremienarbeit

- Öffentlichkeitsarbeit

- Praxisorientierte Module zu verschiedenen Themen

Der Kurs umfasst zwei Wochenendseminare (Freitag – Samstag) und vier Zirkeltage (in der Regel Samstage). Starttermin und -Ort legen die Organisatoren fest, alle weiteren Termine und Seminarorte werden in der Teilnehmergruppe gefunden.

6. Ansprechpartner/innen in Mitteldeutschland

Manuela Kolster

Referentin für Umwelt und Ländliche Entwicklung an der Heimvolkshochschule Kohren-Sahlis

Ansprechstelle für Umweltfragen in der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsen

E-Mail:

Dr. Wendelin Bücking

Umweltbeauftragter des Bistums Magdeburg

E-Mail:

Siegrun Höhne

Fachstelle Kirchliches Umweltmanagement der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland

E-Mail:

1 www.zgv.info/umwelt-digitale-welt/artikel-content?tx_ttnews%5Bcat%5D=134&cHash=bdf3af5c1046be734cfb3cdee2cc5866

2 Auf der Grundlage des Leitfadens Kirchliches Umweltmanagement der EKM von Siegfried Fuchs

Unterstützen:

Die Redaktion wird von einem Förderverein unterstützt.

Unterstützen Sie die Herstellung und dn Versand der BRIEFE mit einer Online-Spende bei der KD-Bank: