Stelen aus Stahl, so hoch wie ein Mensch, lassen in Wittenberg immer wieder die „Stolpersteine“ des Künstlers Gunter Demning unübersehbar aus dem Boden wachsen. Sie erinnern an jüdische Familien, die in Wittenberg lebten und Opfer des Nationalsozialismus wurden. An wichtigen Jahrestagen werden die Stelen in der Stadt aufgestellt. Initiatoren waren das Luther-Melanchthon-Gymnasium und die Evangelische Akademie Sachsen-Anhalt. Geschaffen wurden die Stelen von Wittenberger Jugendlichen.

Nach und nach wird diese Dokumentation jüdischen Lebens in Wittenberg erweitert. Aktuelle Beiträge zum Projekt finden sich weiter unten.

Projektidee

Schülerinnen und Schüler der 10. bis 12. Klassen des Luther-Melanchton-Gymnasiums setzten sich im Geschichts-, Englisch- und Kunstunterricht mit der Zeit des Nationalsozialismus und insbesondere mit den Biografien von fünf jüdischen Familien in der Lutherstadt Wittenberg auseinander. Als Grundlage diente das Buch „(Un)vergessene Nachbarn“ von Reinhard Pester.

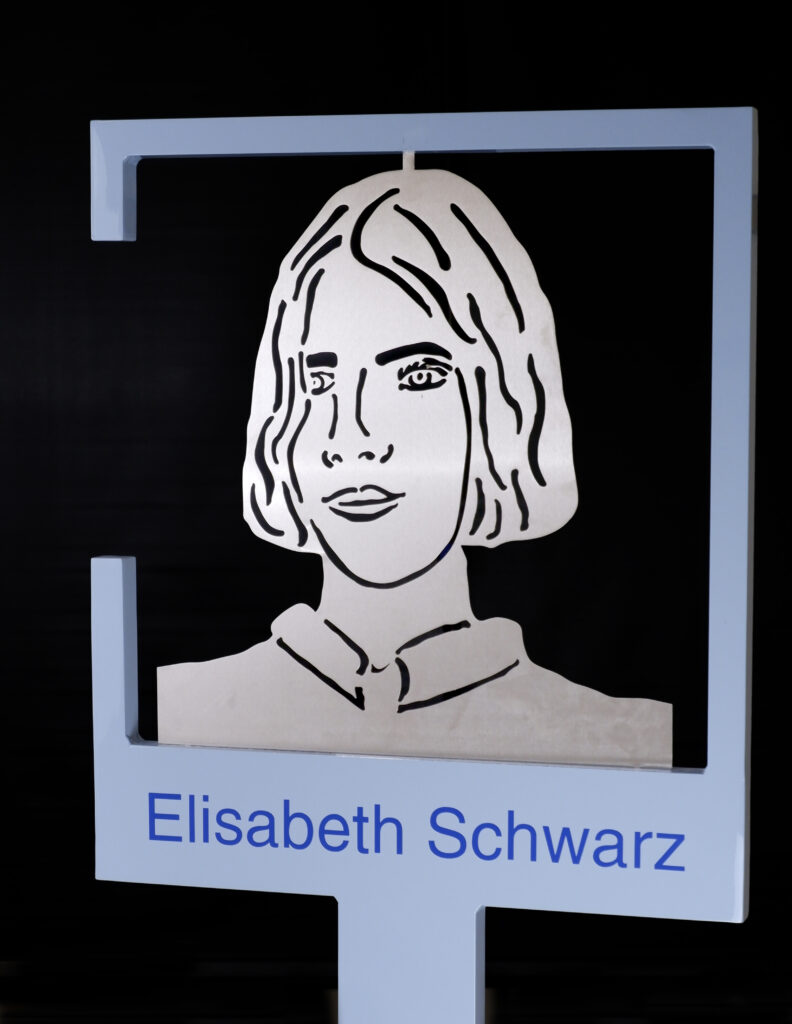

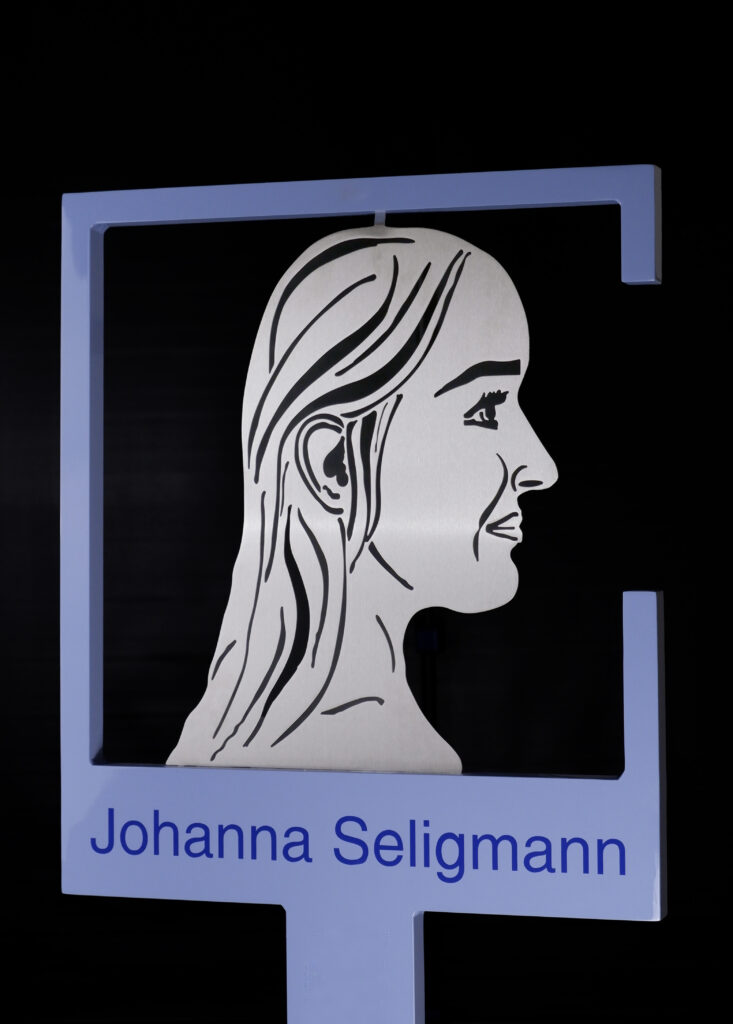

Zusammen mit der Ev. Akademie Sachsen-Anhalt e.V. entstand die Projektidee, Rundgänge zu den Stolpersteinen in Lutherstadt Wittenberg durchzuführen. Die Idee, Stelen anzufertigen kam auf, um lebensgroße Abbilder zu den Personen auf den Stolpersteinen zu haben und diese somit noch nahbarer zu machen. Herausgekommen sind fünf Stelen, die Geschichte auf „Augenhöhe“ ermöglichen.

Eingebettet wurde das Projekt „Gegen das Vergessen“ in mehrere, auch städtische Veranstaltungen im Rahmen des Gedenkens an 80 Jahre Reichspogromnacht 2018.

Umsetzung des Projektes

Biographie(nach)forschung

Zunächst wurden Biographien von einigen auf den Stolpersteinen abgebildeten Bürgerinnen und Bürgern erforscht. Bereits das erwies sich als kompliziert, da die Quellenlage dünn ist. Weiterhelfen konnte hier das Buch „(Un)vergessene Nachbarn“. Geschrieben von Reinhard Pester beschreibt es die Geschichte mehrerer jüdischer Familien in Wittenberg. Letztlich wurden fünf Personen stellvertretend für ihre Familien und für Familien in Wittenberg gewählt, die auf den Stelen abgebildet sind:

Lilly Hirschfeldt, Richard Wiener, Martin Israel, Elisabeth Schwarz und Johanna Seligmann.

Anfertigung der Stelen

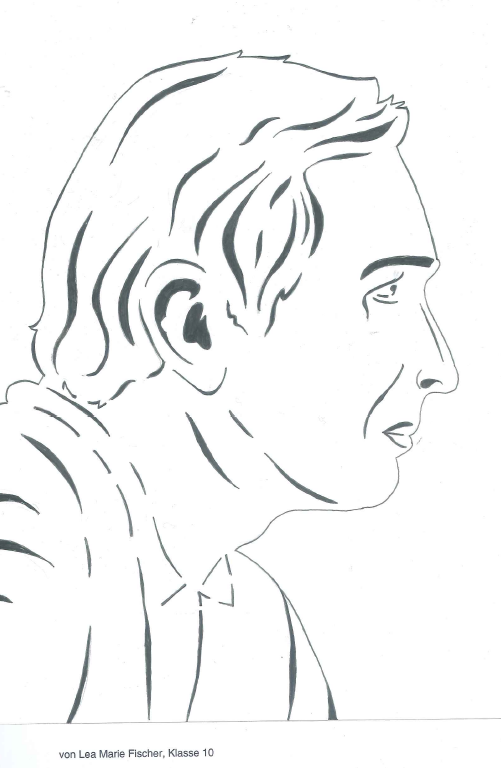

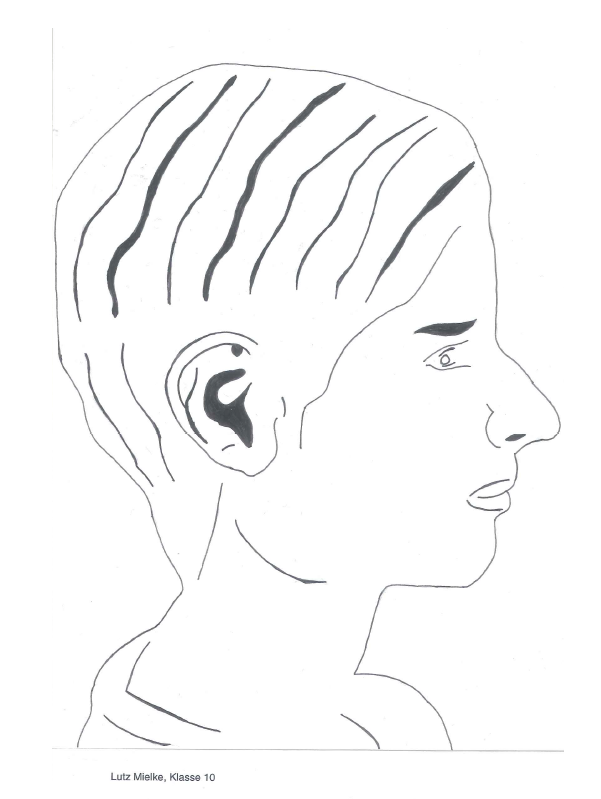

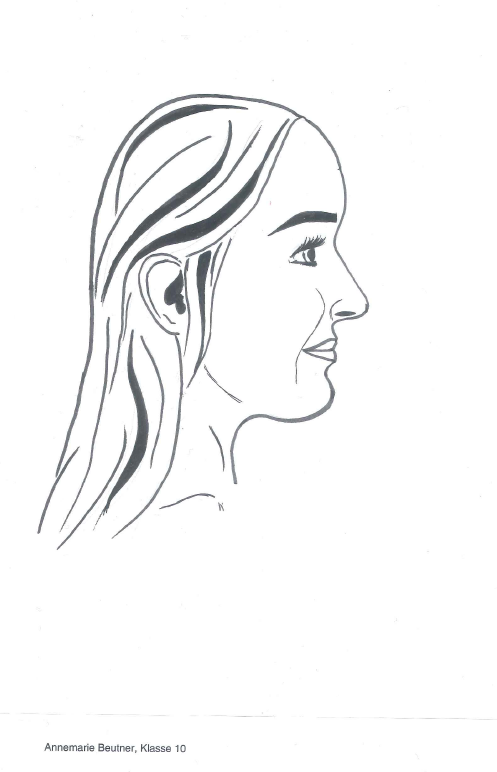

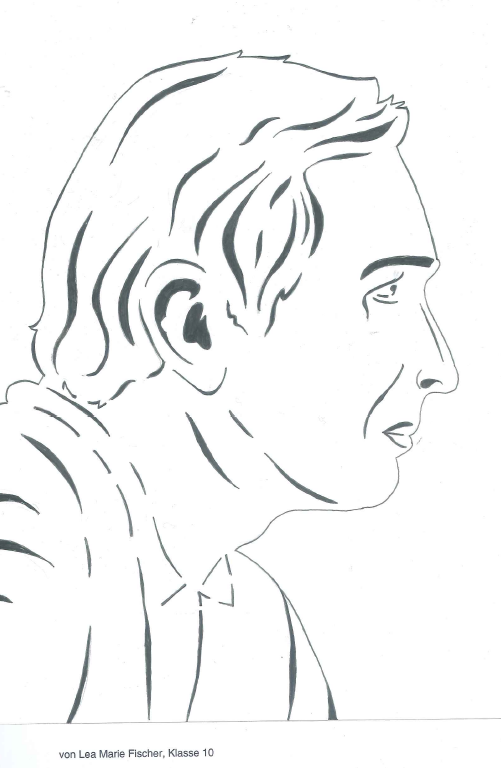

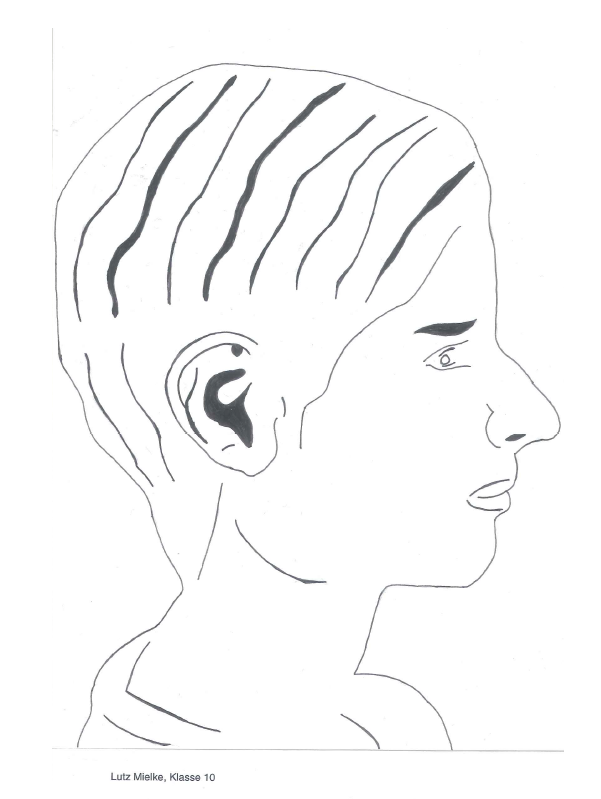

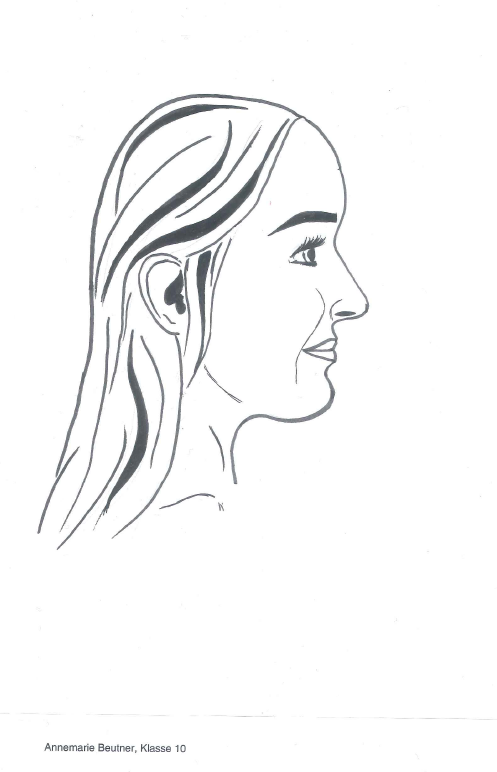

Ein auffälliges Merkmal der Stelen ist das Porträt der jeweiligen Person auf Augenhöhe. Mit Hilfe von Nachforschungen konnten die Schülerinnen und Schüler historische Aufnahmen zu lediglich zwei der fünf Personen, Richard Wiener und Lilly Hirschfeldt, finden. Für die verbliebenden Stelen porträtierten sich zwei Schülerinnen und ein Schüler, sodass alle Personen ein „Gesicht“ bekommen.

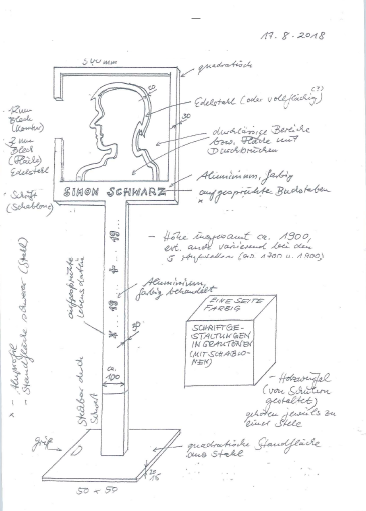

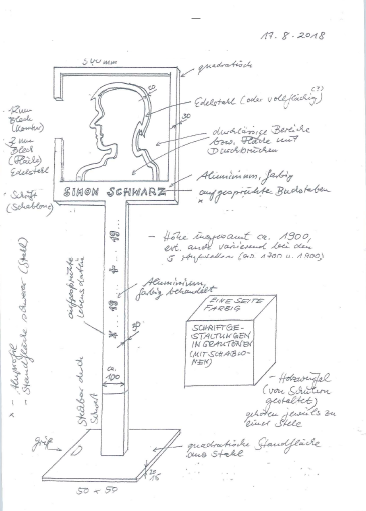

Die anschließende Skizze zeigt einen ersten Entwurf einer Stele, entworfen von der Kunstlehrerin des Luther-Melanchton-Gymnasiums, Ulrike Kirchner.

In den gesamten Planungs- und Umsetzungsprozess waren die Schülerinnen und Schüler des Luther-Melanchton-Gymnasiums involviert. So bestimmten sie mit dem Ingenieurbüro rund um Ulrich Papst, wie aus den Skizzen zu den Porträts die fertigen Ausschnitte werden sollten.

Zusammen mit der Metallbaufirma von Günter Schildhauer wurden die Sockel und Beine der Stelen angefertigt. Die letzten Schritte wurden mit den Schülerinnen und Schülern durchgeführt.

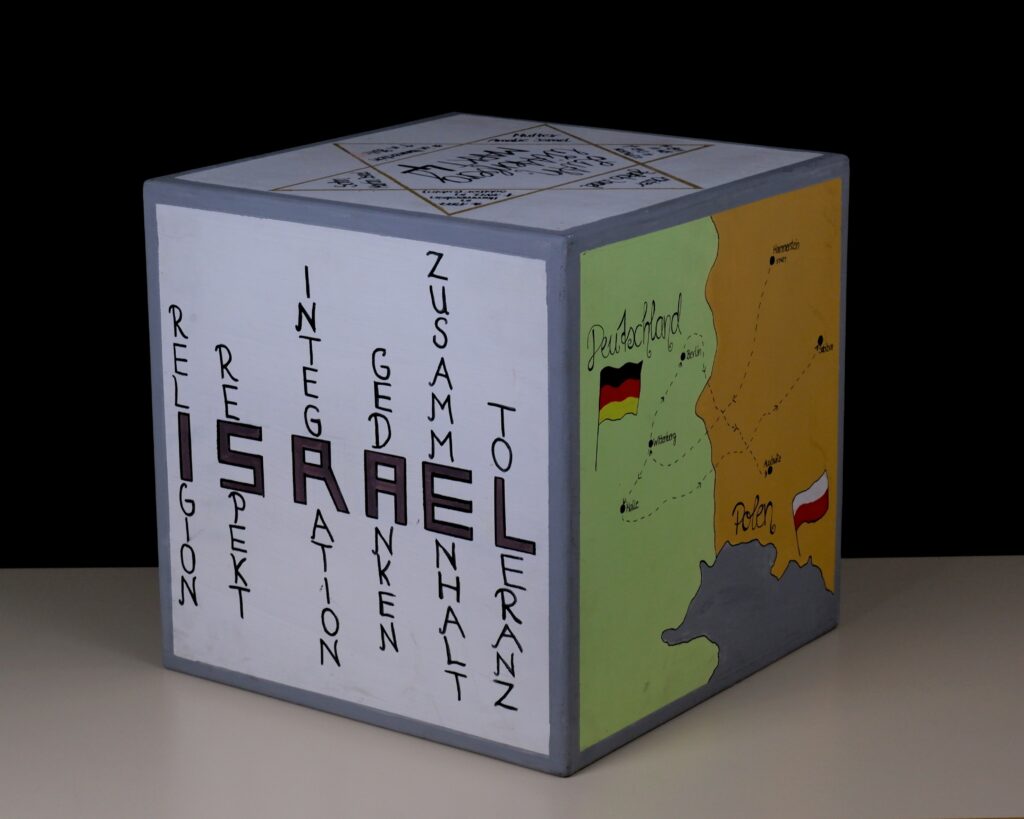

Erstellung der Würfel

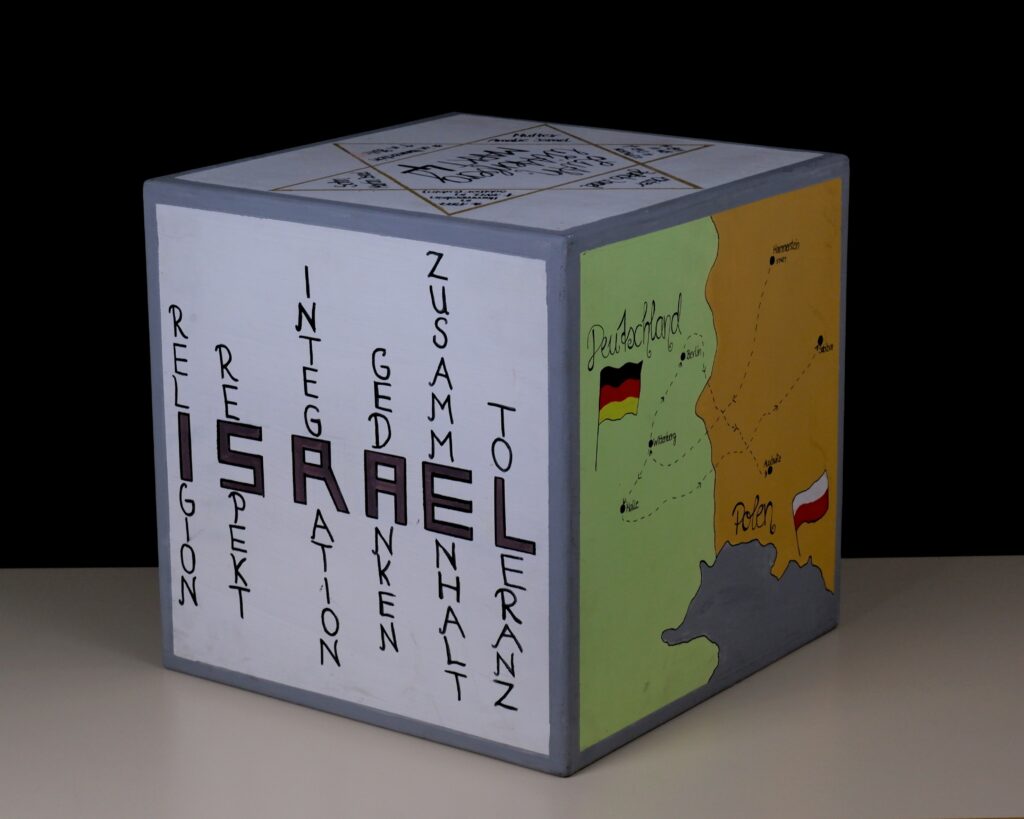

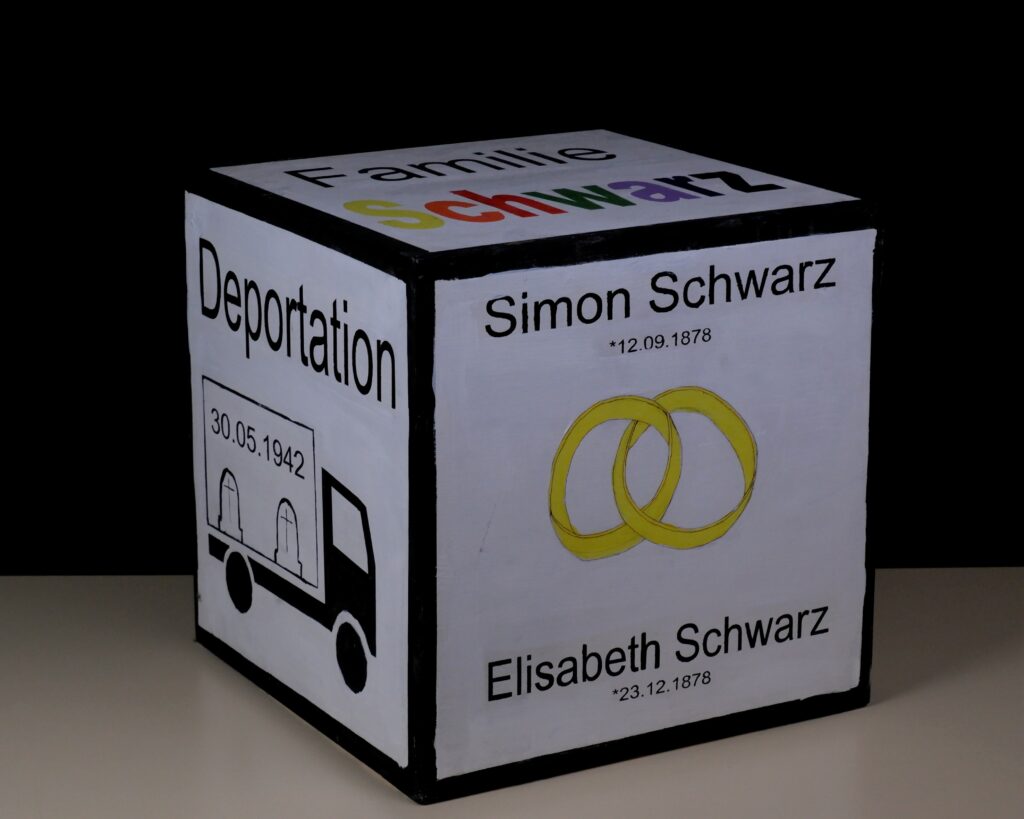

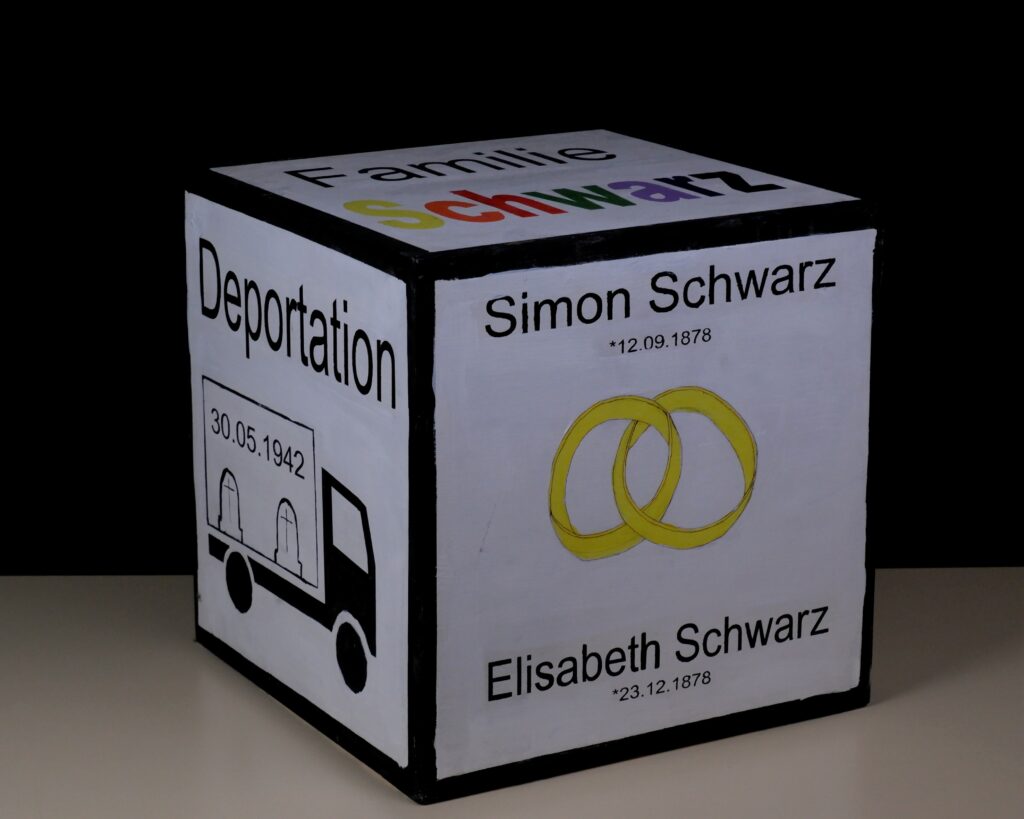

Für weiterführende Informationen zu den einzelnen Familien wurden von den Schülerinnen und Schülern des Luther-Melanchton-Gymnasiums für jede Stele zusätzlich ein Würfel angefertigt. Diese sollen bei Gedenkveranstaltungen und Rundgängen mit an den Orten der Stelen stehen und Auskünfte zu der Biographie der jeweiligen Person geben.

Die fertigen Würfel stellen jeweils auf fünf Seiten wichtige Ereignisse oder Lebensdaten der jeweiligen Person dar. Das nachfolgende Bild zeigt eines der kunstvoll angefertigten Würfel.

Personen

Es gibt Stelen zu den Personen Lilly Hirschfeldt, Richard Wiener, Martin Israel, Elisabeth Schwarz und Johanna Seligmann. Alle Fünf stehen stellvertretend für ihre Familien, zu denen meist Stolpersteine vor den Wohn- oder Arbeitshäusern in Wittenberg stehen. Eine Liste aller Stolpersteine findet man bei Wikipedia.

Lilly Hirschfeldt

Lilly Hirschfeldt steht stellvertretend für die Familie Hirschfeldt. Die Familie besteht aus ihrem Vater, Richard Hirschfeldt, ihrer Mutter, Hedwig Hirschfeldt und ihren Geschwistern Eva, Günther und ihrer Zwillingsschwester Milly.

Die Stolpersteine der Familie stehen vor dem Familiengeschäft in der Mittelstraße 51:

Kurzbiographie:

- nach 1900: Richard Hirschfeldt zieht nach Wittenberg

- 1904: Richard eröffnet sein Geschäft in der Collegienstraße/Eingang Mittelstraße 51

- nach 1904: Richard heiratet Lina Groß

- 1907 und 1908: Eva und Günther werden geboren

- Okt. 1909: Lina stirbt

- nach 1909: Richard heiratet seine zweite Frau, Hedwig Rechel

- 1912: Die Zwillinge Milly und Lilly werden geboren

- 09.11.1938: Der Sohn eines Mitarbeiters im Geschäft berichtet von der Nacht: Nur Hedwig und Lilly hätten sich in der Wohnung befunden, mussten diese laut ihm verlassen und wurden mit Schildern mit der Aufschrift „Ich bin eine Judensau – spuckt auf mich“ durch die Collegienstraße getrieben.

Richard Wiener

Richard Wiener ist deutsch-amerikanischer Bürger und Ehrenbürger der Stadt Wittenberg. Er verbrachte seine Kindheit bis zum Alter von 11 Jahren in Wittenberg. Seit vielen Jahren setzt sich Richard Wiener, der heute in Washington lebt, als Zeitzeuge für die Versöhnung ein. Unermüdlich informiert der inzwischen über 90-Jährige junge Menschen in Amerika und in Deutschland über die geschichtlichen Ereignisse, das Unrecht und die Willkür, die er persönlich erlebte.

Die Familie Wiener besteht aus den Eltern, Robert und Mariem Wiener und ihrem Sohn Richard. Zusammen wohnten sie in der Lutherstraße 17a, gegenüber dem ehemaligen Gebäude des Luther-Melanchton-Gymnasiums, Richards Schule:

Kurzbiographie:

- 07. August 1927: Geburt Richards in Wittenberg

- 1936: Die Familie beantragt die Ausreise in die USA

- Nach dem 09.11.1938: Robert Wiener wird nach der Reichspogromnacht verhaftet, die Wohnungseinrichtung der Familie wird zerstört

- Anfang 1939: Richard reist mit dem Kindertransport aus und kommt bei Verwandten in London unter, seine Eltern können ebenfalls nach England fliehen

- 1940: Die Familie Wiener erhält die Visa für die USA und wohnt fortan in Brooklyn

- Nach 1940: Richard schließt in New York die Schule ab, absolviert seinen Wehrdienst

- 1963: Richard schließt sein Studium der Rechtswissenschaften ab und arbeitet als selbstständiger Patentanwalt

- 1969: Heirat Richards, aus der Ehe gegen zwei Kinder hervor. Die Ehe wird nach 20 Jahren geschieden

- Vor 1990: Mehrere Reisen in die BRD

- 1990 Erstmalig nach seiner Flucht besucht Richard Wittenberg

- 1997: Richard trifft bei einem weiteren Besuch alte Klassenkameraden und vergibt ihnen ihre Taten an die Familie

- 2010: Richard Wiener wird Ehrenbürger der Stadt Wittenberg aufgrund seines Wirkens zur Versöhnung und als Entschuldigung für das ihm in der Vergangenheit zugefügte Unrecht

Martin Israel

Martin Israel steht stellvertretend für die Familie Israel, bestehend aus seiner Mutter, Amalie Israel, seinem Vater, Jakob Israel und ihm.

Stolpersteine zu der Familie stehen vor ihrem Wohnhaus mit dem Geschäft in der Collegienstraße 9:

Kurzbiographie:

- 08.10.1877: Geburt von Amalie Israel (geb. Falkenberg) in Hammerstein

- um 1890/1900: Umzug Amalies nach Wittenberg, da es es in ihrem Heimatort aufgrund der schlechten Wirtschaftslage Randale gibt

- nach 1900: Heirat Amalies mit Jakob Israel

- 17.07.1911: Geburt Martin Israels

- 09.11.1938: Das Herrenbekleidungsgeschäft des Vaters wird Ziel der Angriffe in der Reichspogromnacht

- nach 1938: Die Familie verliert ihr Bekleidungsgeschäft, es wird „arisiert“

- nach 1938: Übersiedlung der Familie nach Halle

- nach 1938: Tod Jakobs in Halle

Martin Israel wird am 19.02.1943 mit dem 29. Osttransport nach Ausschwitz deportiert und dort ermordet. Seine Mutter, Amalie Israel, stirbt bereits 1942 nach ihrer Deportation nach Sobibor bei Lublin.

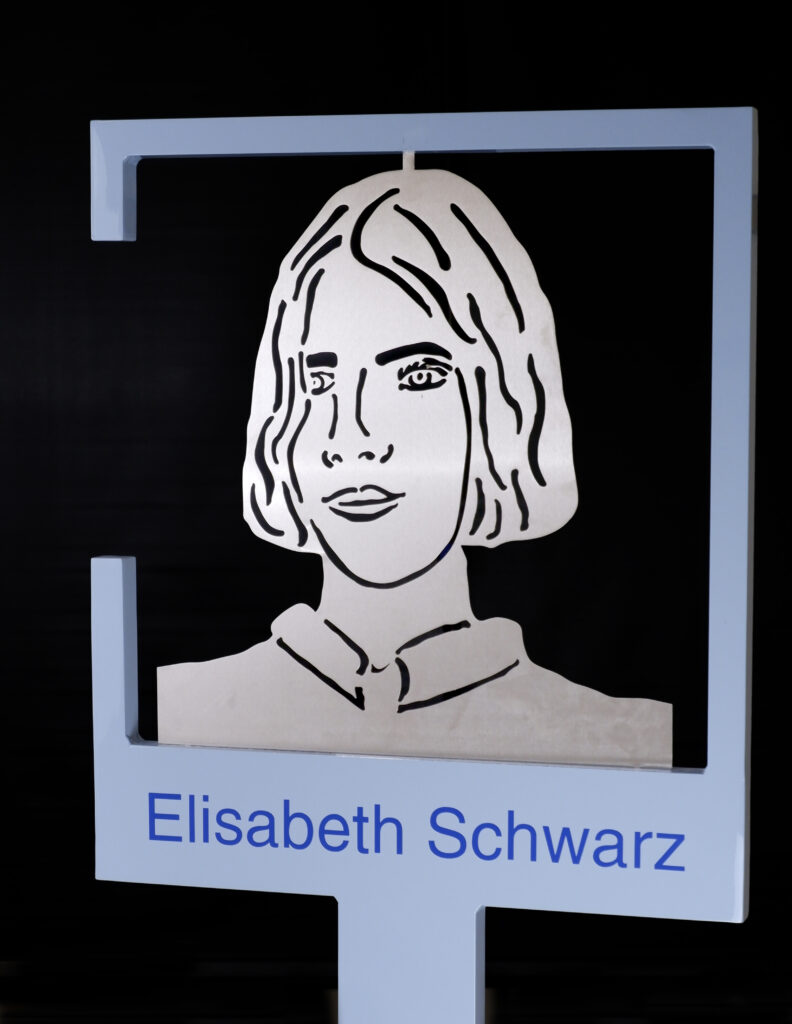

Elisabeth Schwarz

Elisabeth Schwarz steht stellvertretend für die Familie Schwarz, bestehend aus ihrem Mann, Simon Schwarz und ihr.

Die Stolpersteine des Ehepaars Schwarz stehen vor ihrem ehemaligen Wohnhaus in der Schlosstraße 9:

Kurzbiographie:

- 23.12.1878: Elisabeth Schwarz (geb. Backhaus) wird geboren

- Okt. 1905: Heirat mit Simon Schwarz

- 12.11.1938: Simon gerät nach den Geschehnissen der Reichspogromnacht in Schutzhaft (Konzentrationslager Buchenwald)

- Ende 1938: Simon wird aus der Schutzhaft entlassen

- 24.04.1939: Das Paar erhält einen Pfändungsbescheid in Höhe von 12.000 Reichsmark

- Nov. 1939: Gezwungener Umzug nach Halle

- 25.07.1941: Erneuter gezwungener Umzug innerhalb von Halle

- 30.05.1942 Deportation nach Osten

Vermutlich werden Simon und Elisabeth Schwarz kurz nach ihrer Ankunft in einem der Konzentrationslager ermordet.

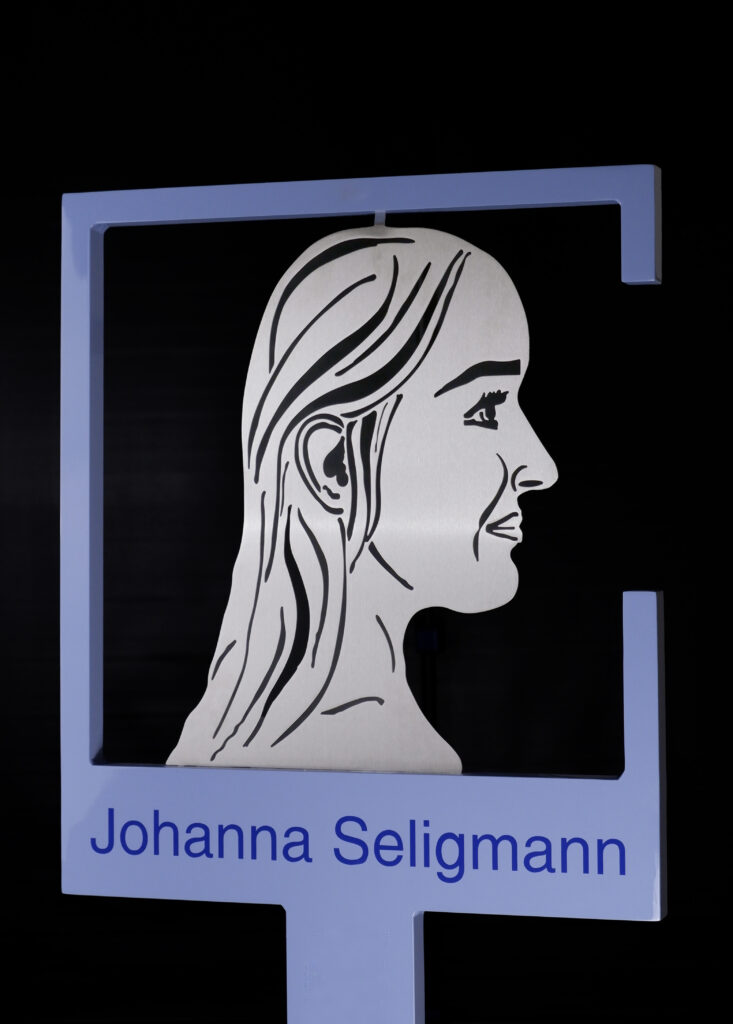

Johanna Seligmann

Johanna Seligmann steht stellvertretend für die Familie Seligmann, bestehend aus ihren Eltern, Alfred und Gertrud Seligmann und ihr.

Die Stolpersteine zu den Seligmanns stehen vor der Mittelstraße 16:

Kurzbiographie:

- 10.11.1897: Geburt Alfred Seligmanns

- 25.05.1922: Geburt der Tochter Johanna

- Nach 1922: Umzug der Familie nach Wittenberg in die Thomas-Müntzer-Straße 33 und Eröffnung eines Schuhgeschäfts in der Mittelstraße 16.

- 09.11.1938: Zerstörung des Geschäfts in der Reichspogromnacht, Verhaftung und Deportation von Alfred Seligmann ins Konzentrationslager Buchenwald

- Nach dem 09.11.1938: Entlassung von Alfred, die Familie muss in ein „Judenhaus“ umziehen

- 1939: Versuch nach England auszuwandern, scheitert

- 1939: Die Familie zieht nach Berlin

- 01.11.1939: Die Seligmanns werden ins „Judenghetto“ Lodz gebracht

Johanna Seligmann stirbt am 14.04.1944 im „Judenghetto“. Ihre Eltern werden ins Konzentrationslager Ausschwitz deportiert und dort ermordet.

Ansicht der Stelen

Ansicht der Würfel

Danksagung

Das Projekt ist eine Kooperation zwischen der Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt e.V. und dem Luther-Melanchthon-Gymnasium Wittenberg und wurde von der Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Wittenberg aus Mitteln des Programms „Demokratie Leben“ des BMFSFJ gefördert.

Wir danken weiterhin:

- Herrn Reinhard Pester

- Herrn Günter Schildhauer, WET Wittenberg Edelstahl Technik GmbH

- Herrn Ulrich Papst, Ingenieurbüro Papst

- Herrn Migas, MIGAS Werbung

- dem Förderverein Hundertwasser am Luther-Melanchton-Gymnasium

- der Evangelischen Stadtkirchengemeinde Wittenberg

- der Lutherstadt Wittenberg

- dem Koordinierungszentrum Deutsch-Israelischer Jugendaustausch ConAct

- den Lehrer:innen, Fremdsprachenassistent:innen und Schüler:innen des Gymnasiums

Stelae and stones

The English version is an automatic translation by deepL.

Stelae made of steel, as high as a human being, make the „Stolpersteine“ (stumbling stones) by the artist Gunter Demning grow out of the ground again and again in Wittenberg. They commemorate Jewish families who lived in Wittenberg and became victims of National Socialism. The stelae are erected in the city on important anniversaries. The Luther Melanchthon Grammar School and the Saxony-Anhalt Protestant Academy were the initiators. The stelae were created by young people from Wittenberg.

This documentation of Jewish life in Wittenberg is gradually being expanded. Current contributions to the project can be found below.

Project idea

Pupils from the 10th to 12th grades of the Luther Melanchton Grammar School dealt with the National Socialist era and in particular with the biographies of five Jewish families in Lutherstadt Wittenberg in history, English and art lessons. The book „(Un)vergessene Nachbarn“ (Forgotten Neighbours) by Reinhard Pester served as a basis.

Together with the Ev. Akademie Sachsen-Anhalt e.V. (Saxony-Anhalt Protestant Academy), the project idea arose to conduct tours of the stumbling stones in Lutherstadt Wittenberg. The idea of making steles came up in order to have life-size images of the people on the Stumbling Stones and thus make them even closer. The result is five steles that make history possible at „eye level“.

The project „Against Forgetting“ was embedded in several events, including municipal events, as part of the commemoration of the 80th anniversary of the Night of Broken Glass in 2018.

Umsetzung des Projektes

Biographical (re)research

Initially, biographies of some of the citizens depicted on the Stolpersteine were researched. This already proved to be complicated, as the sources are thin. The book „(Un)vergessene Nachbarn“ (Un)Forgotten Neighbours) could help. Written by Reinhard Pester, it describes the history of several Jewish families in Wittenberg. In the end, five people were chosen to represent their families and families in Wittenberg, who are depicted on the stelae:

Lilly Hirschfeldt, Richard Wiener, Martin Israel, Elisabeth Schwarz und Johanna Seligmann.

Making the stelae

A striking feature of the steles is the portrait of the respective person at eye level. With the help of research, the pupils were able to find historical photographs of only two of the five people, Richard Wiener and Lilly Hirschfeldt. For the remaining steles, two pupils and one pupil portrayed themselves, so that all the people get a „face“.

The following sketch shows a first draft of a stele, designed by the art teacher of the Luther Melanchton Gymnasium, Ulrike Kirchner.

The pupils of the Luther Melanchton Gymnasium were involved in the entire planning and implementation process. Together with the engineering office led by Ulrich Papst, they determined how the sketches for the portraits were to be turned into the finished cut-outs.

Together with Günter Schildhauer’s metal construction company, the bases and legs of the stelae were made. The final steps were carried out with the pupils.

Creation of the cubes

For further information on the individual families, the pupils of the Luther Melanchton Grammar School also made a cube for each stele. These are to be placed at the locations of the stelae during commemorative events and tours and provide information on the biography of the respective person.

The finished cubes each depict important events or dates in the life of the respective person on five sides. The following picture shows one of the artistically made cubes.

People

There are steles for the persons Lilly Hirschfeldt, Richard Wiener, Martin Israel, Elisabeth Schwarz and Johanna Seligmann. All five are representative of their families, most of whom have Stolpersteine in front of their homes or workhouses in Wittenberg. A list of all the Stolpersteine can be found on Wikipedia.

Lilly Hirschfeldt

Lilly Hirschfeldt is representative of the Hirschfeldt family. The family consists of her father, Richard Hirschfeldt, her mother, Hedwig Hirschfeldt and her siblings Eva, Günther and her twin sister Milly.

The family’s stumbling stones are in front of the family shop at Mittelstraße 51:

Short biography:

- after 1900: Richard Hirschfeldt moves to Wittenberg.

- 1904: Richard opens his shop in Collegienstraße/entrance Mittelstraße 51

- after 1904: Richard marries Lina Groß

- 1907 and 1908: Eva and Günther are born

- Oct. 1909: Lina dies

- after 1909: Richard marries his second wife, Hedwig Rechel

- 1912: The twins Milly and Lilly are born

- 09.11.1938: The son of an employee in the shop reports that night: Only Hedwig and Lilly had been in the flat, had to leave it, according to him, and were driven through Collegienstraße with signs saying „I am a Jew – spit on me“.

Richard Wiener

Richard Wiener is a German-American citizen and honorary citizen of the city of Wittenberg. He spent his childhood in Wittenberg until the age of 11. For many years, Richard Wiener, who now lives in Washington, has campaigned for reconciliation as a contemporary witness. The now over 90-year-old tirelessly informs young people in America and in Germany about the historical events, the injustice and the arbitrariness that he personally experienced.

The Wiener family consists of the parents, Robert and Mariem Wiener, and their son Richard. Together they lived at Lutherstraße 17a, opposite the former building of the Luther Melanchton Gymnasium, Richard’s school:

Short biographie:

- 07 August 1927: Richard is born in Wittenberg.

- 1936: The family applies for emigration to the USA.

- After 09.11.1938: Robert Wiener is arrested after the Reich Pogrom Night, the family’s home furnishings are destroyed

- Early 1939: Richard leaves with the Kindertransport and stays with relatives in London; his parents are also able to flee to England.

- 1940: The Wiener family receives visas for the USA and from then on lives in Brooklyn.

- After 1940: Richard finishes school in New York, does his military service

- 1963: Richard graduates from law school and works as an independent patent attorney

- 1969: Richard marries and has two children. The marriage is divorced after 20 years

- Before 1990: Several trips to the FRG

- 1990: Richard visits Wittenberg for the first time after his escape

- 1997: Richard meets old classmates during another visit and forgives them for what they did to the family

- 2010: Richard Wiener becomes an honorary citizen of the city of Wittenberg because of his work for reconciliation and as an apology for the injustice done to him in the past

Martin Israel

Martin Israel represents the Israel family, consisting of his mother, Amalie Israel, his father, Jakob Israel and himself.

Stumbling blocks to the family stand in front of their house with the shop at Collegienstraße 9:

Short biography:

- 8.10.1877: Birth of Amalie Israel (née Falkenberg) in Hammerstein.

- around 1890/1900: Amalie moves to Wittenberg, as there are riots in her home town due to the bad economic situation

- after 1900: Amalie marries Jakob Israel

- 17.07.1911: Birth of Martin Israel

- 09.11.1938: The father’s men’s clothing shop becomes the target of attacks on Reichspogrom Night

- After 1938: The family loses their clothing shop, it is „Aryanised“.

- after 1938: the family moves to Halle

- After 1938: Jacob dies in Halle

Martin Israel was deported to Ausschwitz on 19 February 1943 with the 29th Osttransport and murdered there. His mother, Amalie Israel, dies already in 1942 after being deported to Sobibor near Lublin.

Elisabeth Schwarz

Elisabeth Schwarz is representative of the Schwarz family, consisting of her husband, Simon Schwarz and her.

The Stolpersteine of the Schwarz couple stand in front of their former home at Schlosstraße 9:

Short biography:

- 23.12.1878: Elisabeth Schwarz (née Backhaus) is born.

- Oct. 1905: Marriage to Simon Schwarz

- 12.11.1938: Simon is placed in protective custody (Buchenwald concentration camp) after the events of the Night of Broken Glass.

- End of 1938: Simon is released from protective custody.

- 24.04.1939: The couple receives a garnishment order in the amount of 12,000 Reichsmark

- Nov. 1939: Forced to move to Halle

- 25.07.1941: Forced to move again within Halle

- 30.05.1942 Deportation to the East

Simon and Elisabeth Schwarz are presumably murdered shortly after their arrival in one of the concentration camps.

Johanna Seligmann

Johanna Seligmann is representative of the Seligmann family, consisting of her parents, Alfred and Gertrud Seligmann, and her.

The stumbling stones to the Seligmanns are in front of Mittelstraße 16:

Short biography:

- 10.11.1897: Birth of Alfred Seligmann

- 25.05.1922: Birth of daughter Johanna

- After 1922: The family moves to Wittenberg to Thomas-Müntzer-Straße 33 and opens a shoe shop at Mittelstraße 16.

- 09.11.1938: Destruction of the shop during the Reich Pogrom Night, arrest and deportation of Alfred Seligmann to Buchenwald concentration camp.

- After 09.11.1938: Alfred is released, the family has to move into a „Judenhaus“.

- 1939: Attempt to emigrate to England fails

- 1939: The family moves to Berlin

- 01.11.1939: The Seligmanns are taken to the „Judenghetto“ in Lodz.

Johanna Seligmann dies in the „Jewish Ghetto“ on 14.04.1944. Her parents are deported to the Ausschwitz concentration camp and murdered there.

View of the stelae

Ansicht der Würfel

Acknowledgement

The project is a cooperation between the Evangelische Akademie Sachsen-Anhalt e.V. and Luther Melanchthon Gymnasium Wittenberg and was funded by the Partnership for Democracy in the Wittenberg District with funds from the BMFSFJ’s „Democracy Living“ programme.

We further thank:

- Mr. Reinhard Pester

- Mr Günter Schildhauer, WET Wittenberg Edelstahl Technik GmbH

- Mr Ulrich Papst, Papst Engineering Office

- Mr Migas, MIGAS Advertising

- the Hundertwasser Association at the Luther Melanchton Grammar School

- the Evangelical Municipal Church of Wittenberg

- Lutherstadt Wittenberg

- the Coordination Centre for German-Israeli Youth Exchange ConAct

- the teachers, foreign language assistants and students of the Gymnasium