„Es ist für jemanden wie mich ein eigenartiges Gefühl, Tagebuch zu schreiben. Nicht nur, dass ich noch nie geschrieben habe, sondern ich denke auch, dass sich später keiner, weder ich noch ein anderer, für die Herzensergüsse eines dreizehnjährigen Schulmädchens interessieren wird“

Anne Frank, 20. Juni 42

Besuch im Anne-Frank-Zentrum

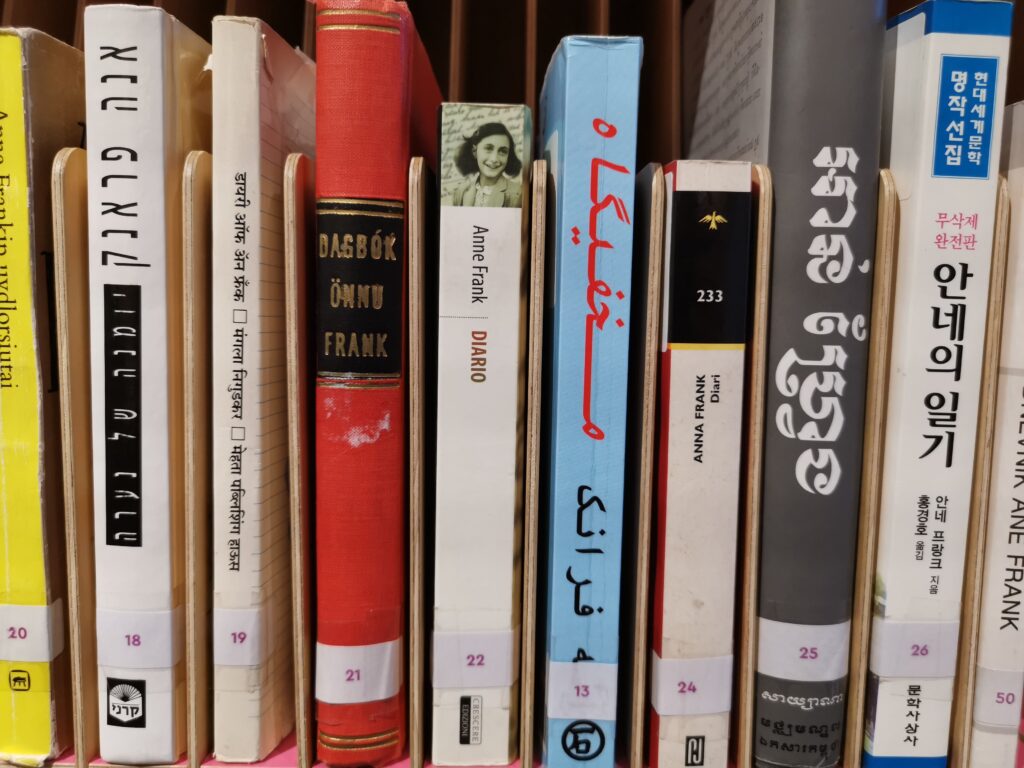

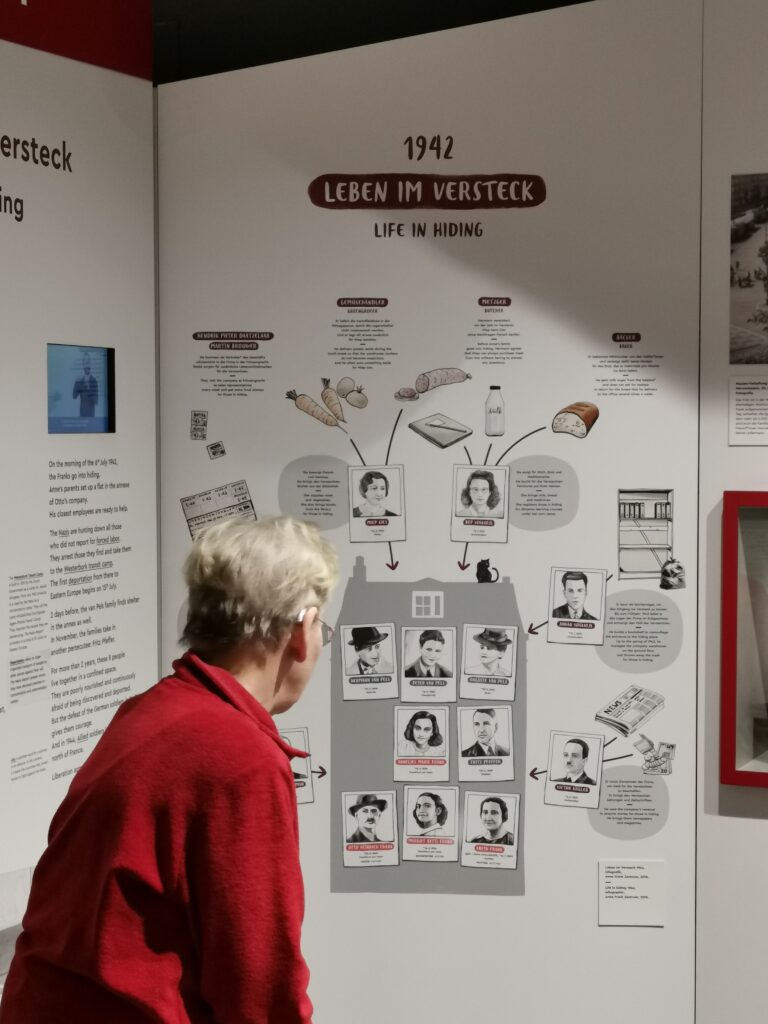

Diese sind mit die ersten Worte des weltweit bekannte Kriegstagebuch der Anneliese Marie Frank. Von Juni 1942 bis August 1944 war es ihre beste Freundin, der sie ihre Gedanken, Gefühle und Erlebnisse anvertraute. Aufgrund ihrer jüdischen Herkunft wurden sie und ihre Familie (Otto, Edith und Margot Frank) von den Nationalsozialisten verfolgt. Bereits 1933 zogen sie von Frankfurt am Main, ihrem Heimatort, nach Amsterdam. Nach der Besetzung der Niederlande und wegen der kontinuierlichen Verschärfung der Judengesetze, entschlossen sich die Franks zusammen mit einer befreundeten Familie (van Pels) im Hinterhaus des eigenen Geschäftshauses unterzutauchen. Für 2 Jahre lebten die acht Personen auf engsten Raum. Annes Tagebuch entstand in dieser Zeit. Drei Tage nach ihrem letzten Eintrag wurden die Familien entdeckt und deportiert. Sie wurden Opfer der unmenschlichen Bedingungen und der systematischen Vernichtung in den Konzentrationslagern. Im Februar 1945 starb Anne im KZ Bergen-Belsen an einer Typhusinfektion. Von den acht Personen, die im Versteck lebten, überlebte nur Annes Vater, Otto, den Holocaust. 1947 veröffentlichte er eine überarbeitete Version des Tagebuchs.

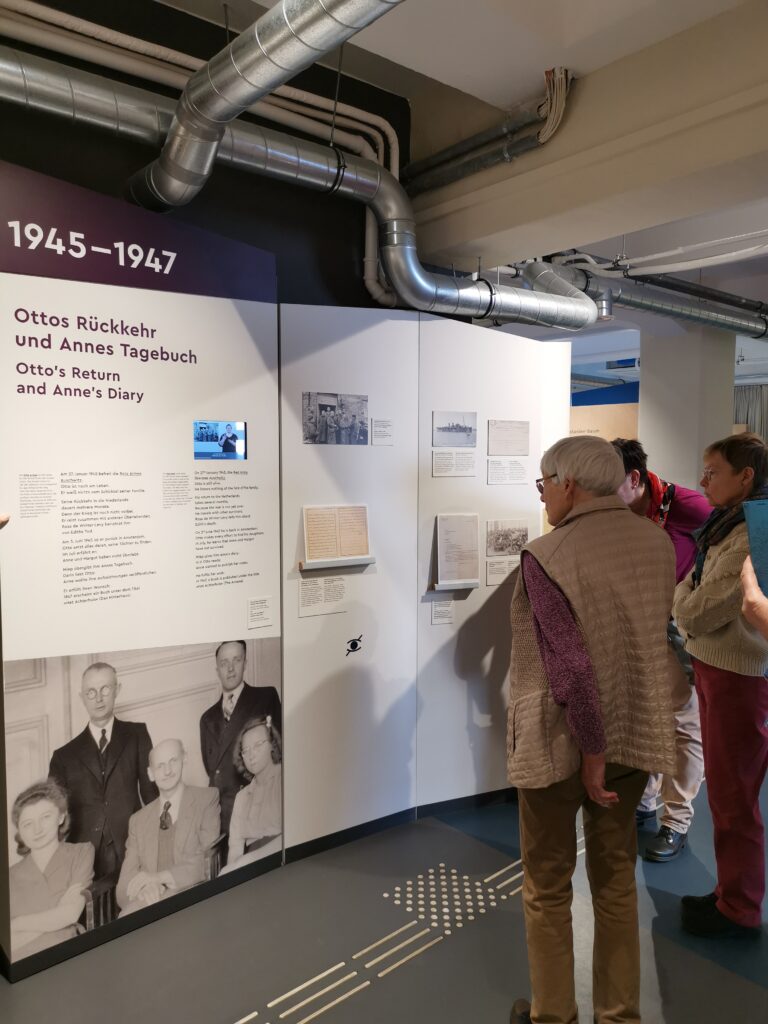

Zum 80. Todesjahr besuchte eine Reisegruppe der Ev. Akademie Sachsen-Anhalt das Anne-Frank-Zentrum in Berlin am 22. Februar. Der Besuch diente dazu, sich mit dem Leben Anne Franks, ihrer Tagebuchaufzeichnungen und der historischen Bedeutung ihres Schicksals auseinanderzusetzen. Die Gruppe nahm an einer geleiteten Führung teil, die neben historischen Fakten auch aktuelle Bezüge zu Themen wie Antisemitismus, Diskriminierung und Zivilcourage herstellte.

Sie trafen am frühen Vormittag im Zentrum ein, das sich in einem ruhigen Innenhof nahe dem Hackeschen Markt befindet. Nach einer kurzen Einführung durch das Personal wurde die Gruppe in die Ausstellung geführt. Die Atmosphäre war von Beginn an geprägt von Interesse und Nachdenklichkeit.

Die Ausstellung stellt das Leben und die Gedanken Anne Franks anhand von Texten, Grafiken, Fotografien, Zeitzeugenberichten und interaktiven Elementen dar. Die Gruppenleitung erläuterte den historischen Kontext und verknüpfte Annes Geschichte mit der Situation vieler jüdischer Familien während der NS-Zeit. Die Ausstellung zeigt die alltäglichen Herausforderungen, mit denen die Familie Frank konfrontiert war und die Courage der Helferinnen und Helfer hinterließen bei uns einen bleibenden Eindruck. Der Umstand gab Anlass um über die Zivilcourage der eigenen Familienmitglieder, die zu dieser Zeit lebten und das eigene Engagement in der Gegenwart nachzudenken. Am Ende der Führung gab es die Möglichkeit in interaktiven Stationen die heutige Relevanz des Tagesbuchs zu erkunden und sich mit gegenwärtigen Formen von Antisemitismus und Diskriminierung auseinanderzusetzen.

Bei einem gemeinsamen Mittagessen tauschten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über ihre Eindrücke aus und zeigten sich tief bewegt von der Lebensgeschichte Anne Franks. Viele betonten, dass der Besuch nicht nur eine Erinnerung an die Vergangenheit sei, sondern auch ein wichtiger Denkanstoß für die Gegenwart.

„Oh ja, ich will nicht umsonst gelebt haben wie die meisten Menschen. Ich will den Menschen, die um mich herum leben und mich doch nicht kennen, Freude und Nutzen bringen. Ich will fortleben, auch nach meinem Tod.“

Anne Frank, 05. April 44

Der Standort des Anne Frank Zentrums in der Rosenthaler Straße 39 in Berlin ist nicht biografisch mit Anne verbunden. Dennoch ermöglicht es einen tiefen Einblick in das Leben des jüdischen Mädchens und eröffnet den Dialog über gegenwärtige Formen der Diskriminierung. Es arbeitet eng mit anderen Anne Frank Organisationen wie dem Anne Frank Haus in Amsterdam, Anne Frank Fond in Basel, Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt a.M., zusammen. Weitere Informationen zum Anne-Frank-Zentrum finden Sie hier.

Besuch im Museum „Blindenwerkstatt Otto Weidt“

„Ich kann erklären, dass ich in meinem Chef und seiner Frau zwei Menschen gefunden habe, die wohl die einzigen in Berlin waren, die ein solches Mass von Hilfe und Versorgung für meine Glaubensgenossen übernommen haben. In unserem Betrieb waren zuweilen bis zu 60 und 65 Mann beschäftigt, wovon in den schweren Jahren, d.h. von Anfang 1942 bis Ende 1943 fast immer die Hälfte in schwerer Gefahr schwebte und immer von unserem Chef in einem besonderen Raum des Betriebes bei Haussuchungen versteckt wurden.“

Siegbert Lewin, 1946

Am Nachmittag entschloss sich die Gruppe die Blindenwerkstatt Otto Weidt, die sich direkt neben dem Anne-Frank-Zentrum befindet, zu besuchen. Weidt beschäftigte und schützte während der NS-Zeit jüdische, meist blinde Arbeiterinnen und Arbeiter. Besonders bewegend waren die Zeitzeugenberichte, die tiefe Einblicke in die Art und Weise der Unterstützung Weidts und weiterer Helferinnen und Helfer boten. Der Besuch der Ausstellungen war für die Gruppe eine eindrucksvolle Erfahrung, die das Bewusstsein für historische und aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen geschärft hat.

Weiterführende Links

Wer ist Anne Frank? | Anne Frank Haus

Das Hinterhaus | Anne Frank Haus

Das Tagebuch | Anne Frank Haus

Die Zeitleiste | Anne Frank Haus

Startseite | ANNE FRANK ZENTRUM e. V.

Website der Bildungsstätte Anne Frank: Home

Anne Frank Fonds

Bibliografie

Frank, Anne. Das Tagebuch der Anne Frank. In Anne Frank Gesamtausgabe, herausgegeben von Mirjam Pressler. Frankfurt am Main: S. Fischer, 2013

Lewin, Siegbert; Jacobsohn, Martin und Simon Weiß. Erklärung. In Museum Blindenwerkstatt Otto Weidt. Katalog zur Dauerausstellung, herausgegeben von Stiftung Gedenkstätte Deutscher Widerstand, 35.